Table of Contents

- はじめに:その靴下、実は「和紙」からできているかもしれません

- 和紙の靴下とは?基本からわかる3つのポイント

- 「和紙」を糸にする特殊な技術

- 綿や化学繊維との決定的な違い

- 【図解】和紙が靴下になるまで〜気になる素材と製法の全工程〜

- 原料は?マニラ麻などから作られる強靭な和紙

- 製法ステップ1:和紙を細く裁断し「撚り」をかけて糸に

- 製法ステップ2:職人技で一足ずつ丁寧に編み上げる

- 「紙なのに丈夫?」気になる耐久性と和紙の靴下の驚くべき5つのメリット

- メリット1:綿の数倍!驚異の吸湿・速乾性で足元サラサラ

- メリット2:天然の力でニオイを抑制する消臭効果

- メリット3:紙ならではの軽さとシャリっとした独特の肌触り

- メリット4:夏は涼しく、冬は暖かい。一年中快適な調温機能

- メリット5:実は丈夫で長持ち!耐久性の秘密

- 【徹底比較】和紙・綿・ウール・化学繊維の靴下、どれが違う?

- 機能性・履き心地・価格・寿命を比較表でチェック

- 初めてでも失敗しない!悩み・用途別 和紙の靴下の選び方

- 普段使い・ビジネスシーンには「薄手・シンプルデザイン」

- 足の蒸れ・ニオイが気になるなら「5本指・消臭加工」

- ランニング・スポーツには「高耐久・滑り止め付き」

- 冷え性対策には「パイル編み・足袋タイプ」

- 和紙の靴下を長く愛用するためのお手入れ方法

- 洗濯機で洗える?正しい洗濯と干し方のコツ

- 毛玉を防ぎ、長持ちさせる保管方法

- サステナブルな一面も?和紙素材の環境への配慮

- 和紙の靴下に関するよくあるご質問(FAQ)

- まとめ:和紙の靴下で、足元から快適な毎日を

- 和紙の靴下について、さらに詳しい情報や購入はこちらから

-

和紙の靴下は、マニラ麻などを原料にした強靭な和紙を細く切り、撚(よ)って作られた特殊な糸から編まれています。

-

綿の数倍ともいわれる優れた「吸湿性・速乾性」を持ち、足の蒸れやニオイを効果的に抑制。一日中サラサラとした快適な履き心地が続きます。

-

紙ならではの「軽さ」と「シャリっとした独特の肌触り」が特徴で、夏は涼しく冬は暖かい調温機能も備えています。

-

「紙なのに破れないの?」という心配は不要。原料と製法の工夫により、一般的な靴下と同等以上の高い耐久性を実現しています。

-

普段使いからビジネス、スポーツ、冷え性対策まで、悩みや用途に合わせて様々なタイプを選べるのも魅力です。

はじめに:その靴下、実は「和紙」からできているかもしれません

毎日履く靴下。その素材について、深く考えたことはありますか?多くの方は「綿」や「化学繊維」を思い浮かべるかもしれません。しかし今、ひそかに注目を集めているのが、日本の伝統素材「和紙」から作られた靴下です。

「え、紙でできた靴下?すぐに破れてしまうのでは?」と驚かれるかもしれませんね。実は、和紙の靴下は私たちが想像するよりもずっと丈夫で、驚くほど多くの快適な機能性を秘めているのです。足の蒸れやニオイといった、多くの人が抱える足元の悩みを解決してくれるかもしれません。

この記事では、そんな不思議で魅力的な和紙の靴下について、その素材や製法から、具体的なメリット、選び方まで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。あなたの靴下の常識が変わるかもしれません。

和紙の靴下とは?基本からわかる3つのポイント

「和紙の靴下」と聞いても、具体的にどんなものなのかイメージが湧きにくいかもしれません。まずは、その正体を知るための基本的な3つのポイントを押さえましょう。これさえ読めば、和紙の靴下がただの珍しいアイテムではなく、機能性に優れた衣料品であることが理解できるはずです。

「和紙」を糸にする特殊な技術

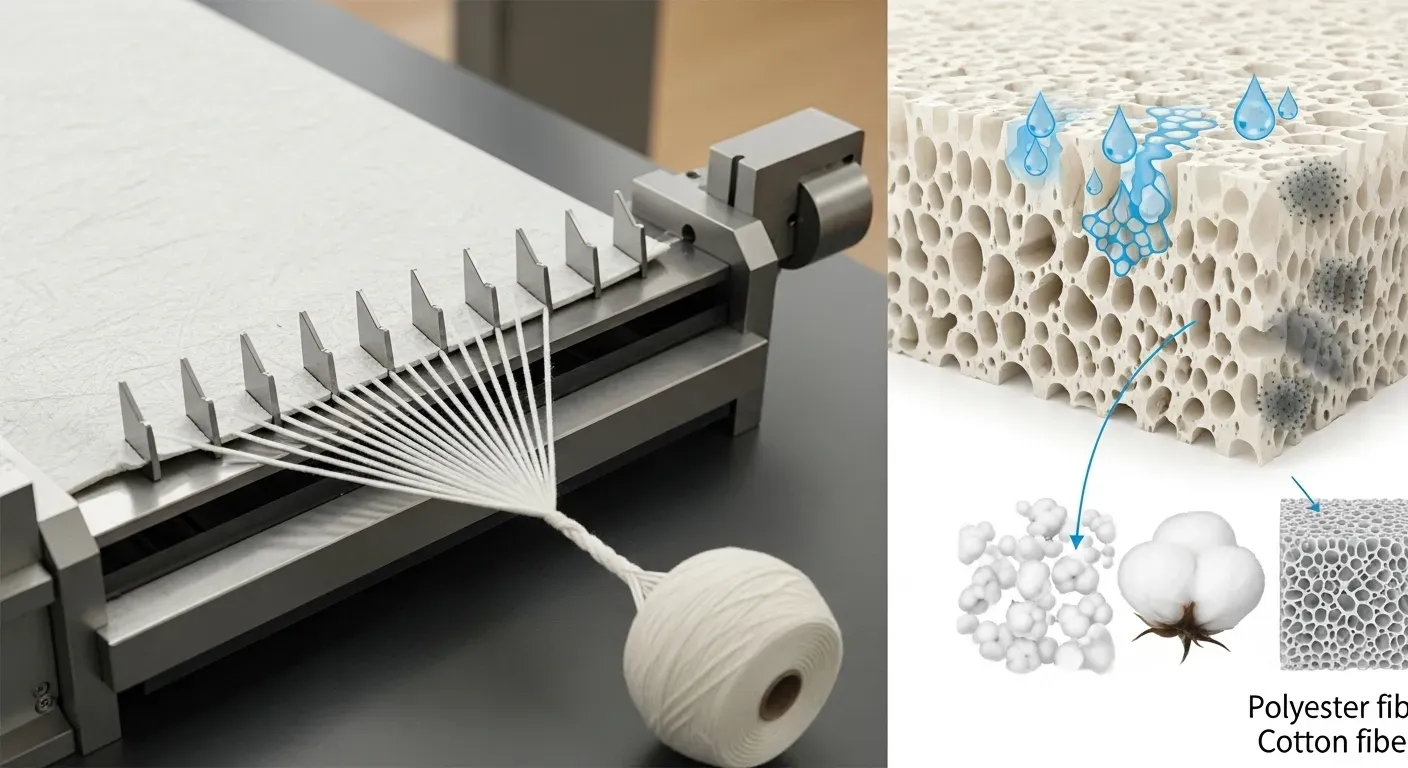

和紙の靴下は、もちろん、書道で使うような半紙をそのまま使っているわけではありません。まず、靴下の原料として特別に作られた、強度の高い和紙を用意します。その和紙を、機械を使って数ミリ単位の非常に細いテープ状に裁断(スリット)します。そして、その細いテープに「撚り(より)」をかけていくことで、一本の丈夫な糸が生まれるのです。この「和紙を糸に変える」という日本の特殊な技術こそが、和紙の靴下の原点。この工程により、紙でありながら布製品として使える、しなやかで強い糸が完成します。

綿や化学繊維との決定的な違い

では、綿やポリエステルといった一般的な靴下の素材と、和紙は何が違うのでしょうか。最大の違いは、素材が持つ「多孔質(たこうしつ)」という構造にあります。和紙の繊維には、目に見えない無数の小さな穴が空いており、これがスポンジのように水分やニオイを素早く吸収・発散させます。そのため、綿や化学繊維をはるかに凌ぐ吸湿性や速乾性、消臭効果を発揮するのです。また、履いた瞬間に感じる「シャリっとした」独特の清涼感や、驚くほどの軽さも、他の素材にはない和紙ならではの魅力と言えるでしょう。

【図解】和紙が靴下になるまで〜気になる素材と製法の全工程〜

一枚の「紙」が、どのようにして私たちの足元を快適にする一足の「靴下」へと姿を変えるのでしょうか。ここでは、その不思議な製造工程を、原料選びから編み上げまで、ステップごとに詳しく解説していきます。普段は見ることのできないものづくりの裏側を知ることで、和紙の靴下への興味と信頼がさらに深まるはずです。このセクションでは、専門的な内容をできるだけ分かりやすく、まるで工場見学をしているかのような気分で読み進められるようにご案内します。(※実際の記事では、各工程にイラストや写真を入れるとより理解が深まります。)

原料は?マニラ麻などから作られる強靭な和紙

和紙の靴下の原料は、一般的なノートやコピー用紙とは全く異なります。主に使用されるのは、「マニラ麻(アバカ)」という植物の繊維です。マニラ麻は、非常に長くて強靭な繊維を持つことで知られており、その強度は紙幣や船のロープにも利用されるほど。このマニラ麻などを原料とすることで、薄くても破れにくく、水にも強い、衣料用の特別な和紙が作られます。この「原料選び」こそが、紙でありながら洗濯にも耐えうる靴下を生み出すための最初の、そして最も重要なステップなのです。この強靭な和紙があるからこそ、「紙=弱い」というイメージを覆す耐久性が実現できています。

製法ステップ1:和紙を細く裁断し「撚り」をかけて糸に

次に、出来上がったシート状の和紙を糸へと加工していきます。まず、専用の機械(スリッター)を使い、和紙をわずか1〜2mm程度の極細テープ状に正確に裁断します。この時点ではまだ平たい紙のテープですが、ここからが重要な工程です。裁断されたテープに、回転を加えながら「撚り(より)」をかけていきます。縄をなうように、紙のテープをねじっていくことで、角が取れて丸みを帯び、強度としなやかさを持った一本の「和紙糸」が完成します。この撚りの強さや回数を調整することで、糸の太さや風合いを変化させ、様々な種類の靴下を作り分けることが可能になります。

製法ステップ2:職人技で一足ずつ丁寧に編み上げる

こうして完成した和紙糸を、いよいよ靴下の形に編み上げていきます。使われるのは、靴下専用の丸編み機です。和紙糸は、綿やウールの糸に比べて伸縮性が少なく、切れやすいというデリケートな特性を持っています。そのため、機械の回転速度や糸の張力を微妙に調整しながら、ゆっくりと丁寧に編み進める必要があります。この調整は、長年の経験と勘を持つ職人の技が不可欠です。最新の機械と熟練の職人技が融合することで、和紙糸の特性を最大限に活かした、履き心地の良い靴下がようやく一足ずつ生み出されるのです。多くの和紙靴下が「日本製」にこだわっているのは、こうした繊細な技術力があるからこそです。

「紙なのに丈夫?」気になる耐久性と和紙の靴下の驚くべき5つのメリット

「和紙の靴下」と聞いて、多くの人が最初に抱く疑問は「紙なのに、本当に丈夫なの?すぐに破れたりしない?」ということでしょう。結論から言うと、その心配はほとんどありません。前述の通り、強靭なマニラ麻を原料とし、特殊な製法で作られた和紙糸は、私たちが思う以上に高い耐久性を持っています。その上で、和紙の靴下には他の素材にはない、驚くべきメリットがたくさん隠されています。ここでは、気になる耐久性の秘密と、足元の悩みを解決してくれる5つの大きなメリットを、一つひとつ詳しくご紹介します。これを読めば、あなたもきっと和紙の靴下を試してみたくなるはずです。

メリット1:綿の数倍!驚異の吸湿・速乾性で足元サラサラ

足の蒸れやベタつきは、多くの人が感じる不快な悩みのひとつ。特に革靴やブーツを長時間履く日は気になりますよね。和紙の靴下は、この悩みを解決する強力な味方です。和紙の繊維には無数の微細な穴が開いており、これが汗や湿気を素早く吸収し、外部へ放出します。その吸湿性は、なんと一般的な綿素材の数倍とも言われています。汗をかいても靴下の中がジメジメしにくく、常にサラっとした快適な状態をキープ。さらに、吸収した水分を素早く乾かす速乾性にも優れているため、洗濯後も乾きやすいという嬉しい特徴もあります。一日中、まるで素足でいるかのような爽快感を体験できるでしょう。

メリット2:天然の力でニオイを抑制する消臭効果

足の蒸れとセットで気になるのが「ニオイ」の問題。ニオイの主な原因は、汗と皮脂をエサに雑菌が繁殖することです。和紙の靴下は、その優れた調湿機能によって靴下内部の湿度を低く保ち、雑菌が繁殖しにくい環境を作ります。さらに、和紙の繊維自体がニオイの原因となるアンモニアなどを吸着する性質を持っているため、天然の消臭効果が期待できます。化学的な消臭加工に頼らず、素材そのものの力で気になるニオイを抑えてくれるのは、肌が敏感な方にとっても安心できるポイントです。

メリット3:紙ならではの軽さとシャリっとした独特の肌触り

和紙の靴下を初めて履いた人がまず驚くのが、その「軽さ」です。同じ厚みの綿の靴下と比較すると、半分以下の重さしか感じないこともあります。まるで何も履いていないかのような軽やかな履き心地は、足への負担を軽減し、長時間の歩行でも疲れにくさを実感できるでしょう。そして、もう一つの特徴が「シャリっとした」独特の肌触り。これは和紙糸が持つ適度な硬さと、肌との接触面積が少ないことから生まれる感覚です。肌にまとわりつかず、常に爽やかな清涼感を与えてくれるこの感触は、一度体験するとやみつきになる人も多い魅力的なポイントです。

メリット4:夏は涼しく、冬は暖かい。一年中快適な調温機能

「夏は涼しい」というイメージが強い和紙素材ですが、実は冬にもその能力を発揮します。和紙の繊維内部には多くの空気の層が含まれています。夏場は、この空気の層が外部の熱を伝えにくくし、優れた通気性で熱や湿気を外に逃がすため、ひんやりとした履き心地を保ちます。一方、冬場には、この空気の層が体温で温められた空気を保持し、断熱材のような役割を果たします。これにより、足元の冷えを防ぎ、適度な暖かさをキープしてくれるのです。季節を問わず、足元を常に快適な温度に保ってくれる調温機能は、和紙の靴下が一年中活躍する理由の一つです。

メリット5:実は丈夫で長持ち!耐久性の秘密

さて、最も気になる耐久性についてです。和紙の靴下は、一般的な綿の靴下と比較しても遜色ない、あるいはそれ以上の強度を持っています。その秘密は、やはり原料であるマニラ麻の強靭な繊維と、それを固く撚り合わせた製法にあります。繊維一本一本が長くて強いため、摩擦に強く、簡単には擦り切れません。また、和紙は水に濡れると一時的に強度が上がるという性質も持っています。そのため、家庭用の洗濯機で繰り返し洗っても、すぐにへたってしまうことはありません。もちろん、つま先やかかと部分をナイロンなどで補強した、さらに耐久性を高めた製品も多くあります。正しくお手入れすれば、長く愛用できる頼もしい一足です。

【徹底比較】和紙・綿・ウール・化学繊維の靴下、どれが違う?

和紙の靴下のメリットは分かったけれど、他の素材と比べて具体的に何が優れているのでしょうか?ここでは、靴下の代表的な素材である「和紙」「綿」「ウール」「化学繊維(ポリエステルなど)」の4種類をピックアップ。機能性や履き心地、価格といった気になるポイントを、一覧表で分かりやすく比較します。それぞれの素材の長所と短所を知ることで、あなたのライフスタイルや悩みに最適な一足がどれなのか、きっと見えてくるはずです。

機能性・履き心地・価格・寿命を比較表でチェック

以下の表は、各素材の一般的な特徴をまとめたものです。製品の製法や混紡率によって性能は異なりますので、あくまで目安としてご覧ください。

|

項目 |

和紙 |

綿 (コットン) |

ウール |

化学繊維 (ポリエステル等) |

|---|---|---|---|---|

|

吸湿性 |

◎ (非常に高い) |

〇 (高い) |

◎ (非常に高い) |

△ (低い) |

|

速乾性 |

◎ (非常に速い) |

△ (乾きにくい) |

〇 (速い) |

◎ (非常に速い) |

|

消臭効果 |

◎ (天然の消臭効果) |

△ (濡れると菌が繁殖しやすい) |

◎ (天然の防臭効果) |

△ (ニオイがこもりやすい) |

|

肌触り |

シャリ感・サラサラ |

柔らかい・優しい |

柔らかい・暖かい |

製品により様々・滑らか |

|

耐久性 |

〇 (高い) |

〇 (標準的) |

△ (摩擦にやや弱い) |

◎ (非常に高い) |

|

価格帯 |

高め |

安価〜高価 |

高め |

安価 |

|

主な特徴 |

軽量、調温機能、清涼感 |

肌に優しい、吸水性が良い |

保温性、クッション性 |

安価、丈夫、速乾 |

この表から分かるように、和紙は特に「吸湿性」「速乾性」「消臭効果」において非常に優れたバランスを持つ素材です。価格はやや高めですが、その分、他の素材にはない快適な機能性を提供してくれます。

初めてでも失敗しない!悩み・用途別 和紙の靴下の選び方

和紙の靴下の魅力が分かってくると、「自分も試してみたい!」という気持ちになりますよね。しかし、いざ探してみると、薄手のものから厚手のもの、5本指タイプや足袋タイプまで、様々な種類があってどれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。そこで、このセクションでは「初めて和紙の靴下を買う人」でも失敗しないように、具体的な悩みや使いたいシーンに合わせた選び方のポイントを解説します。あなたの足元の悩みを解決し、ライフスタイルにぴったり合う一足を見つけるためのガイドとして、ぜひ参考にしてください。

普段使い・ビジネスシーンには「薄手・シンプルデザイン」

毎日の通勤で革靴を履く方や、オフィスでの足元の快適さを求める方には、薄手でシンプルなデザインの和紙靴下がおすすめです。薄手タイプは革靴の中でもごわつかず、スッキリと履くことができます。和紙の優れた吸湿・速乾性が、長時間のデスクワークや外回りでも靴の中の蒸れを軽減し、一日中快適な状態を保ってくれます。カラーはブラック、ネイビー、グレーといったベーシックなものを選べば、どんなスーツやビジネスカジュアルにも合わせやすく、一足持っていると非常に重宝します。

足の蒸れ・ニオイが気になるなら「5本指・消臭加工」

特に足の蒸れやニオイに深刻な悩みをお持ちの方には、「5本指タイプ」が最適です。指が一本一本独立することで、指の間の汗をしっかりと吸収・発散し、蒸れを根本から防ぎます。これにより、ニオイの原因となる雑菌の繁殖をさらに効果的に抑制できます。和紙本来の消臭効果に加えて、さらに消臭機能を強化した加工が施されている製品を選ぶと、より高い効果が期待できます。飲み会の座敷などで靴を脱ぐ場面でも、自信を持つことができるようになるでしょう。

ランニング・スポーツには「高耐久・滑り止め付き」

ランニングやジムでのトレーニングなど、アクティブなシーンで使いたい方には、スポーツに特化したモデルを選びましょう。注目すべきは「耐久性」と「フィット感」です。つま先やかかと部分がナイロンなどで補強されている高耐久モデルは、ハードな動きにも耐えられます。また、足裏に滑り止め(グリップ)が付いているタイプは、シューズ内での足のズレを防ぎ、パフォーマンスの向上をサポートします。和紙の速乾性は運動中に大量にかく汗を素早く処理してくれるため、マメの予防にも繋がります。

冷え性対策には「パイル編み・足袋タイプ」

「和紙は夏素材」というイメージがあるかもしれませんが、冷え性対策にも有効です。冬場やクーラーが効いた室内での冷えが気になる方には、内側がタオル地のようにループ状になった「パイル編み」の和紙靴下がおすすめです。ループ部分に温かい空気をたっぷり含むことで、高い保温性を発揮します。また、親指が独立した「足袋タイプ」も、指先に力が入りやすく血行促進に繋がると言われており、冷え対策として人気があります。和紙の調湿機能が、暖房で汗をかいても蒸れずに快適さを保ってくれるのもポイントです。

和紙の靴下を長く愛用するためのお手入れ方法

お気に入りの和紙の靴下を見つけたら、できるだけ長く、良い状態で使いたいものですよね。「紙でできているから、洗濯が難しそう…」と心配されるかもしれませんが、ご安心ください。和紙の靴下は、いくつかの簡単なポイントさえ押さえれば、ご家庭で手軽にお手入れが可能です。正しい洗濯と保管の方法を実践して、和紙ならではの快適な履き心地を長持ちさせましょう。

洗濯機で洗える?正しい洗濯と干し方のコツ

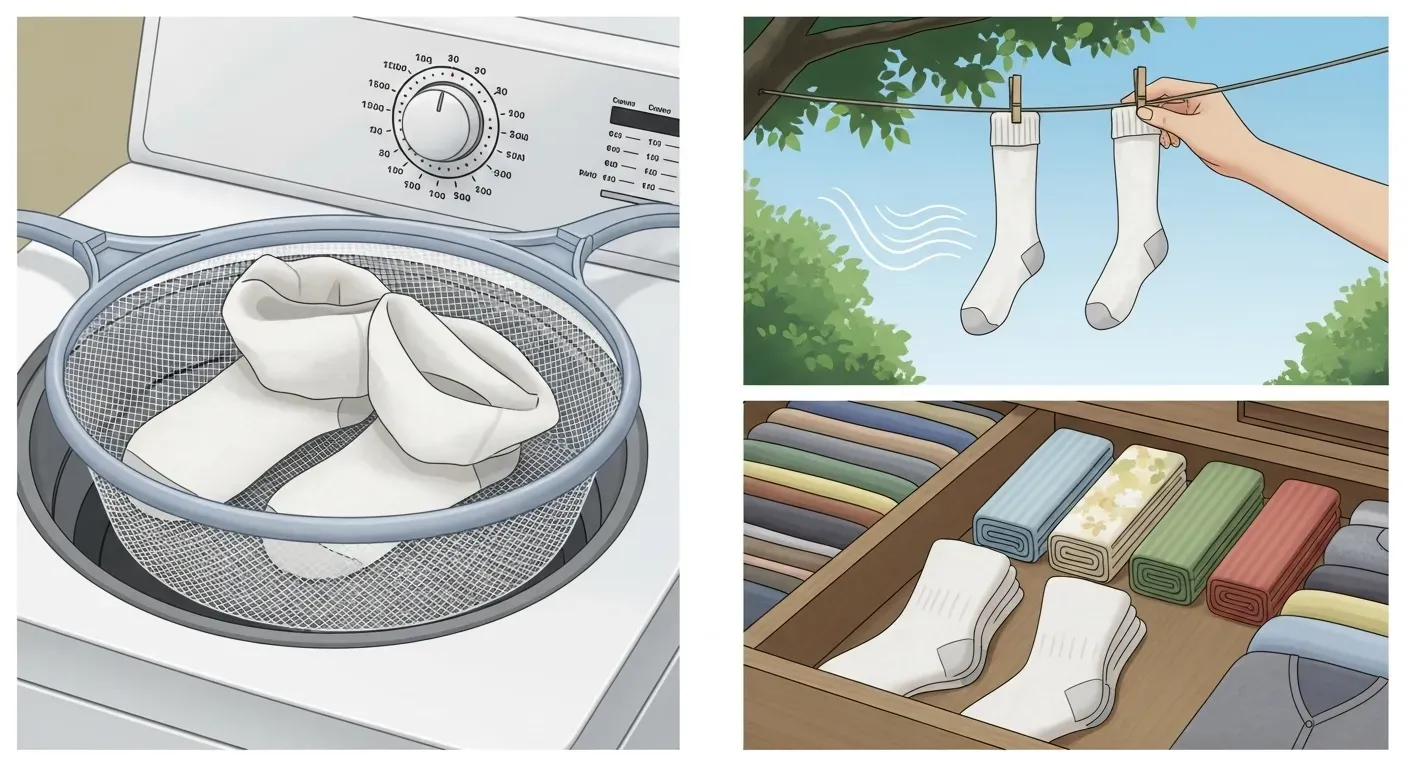

はい、ほとんどの和紙の靴下は洗濯機で洗うことができます。ただし、デリケートな素材であることに変わりはないので、長持ちさせるためには少しだけ工夫しましょう。まず、洗濯する際は靴下を裏返しにして、「洗濯ネット」に必ず入れてください。これにより、他の洗濯物との摩擦による生地の傷みや毛玉の発生を防ぐことができます。洗剤は一般的な中性洗剤を使用し、水流の弱い「手洗いコース」や「ドライコース」で洗うのが理想です。洗い終わったら、乾燥機の使用は避け、履き口を上にして風通しの良い日陰で吊り干ししてください。直射日光は色褪せや生地の劣化の原因になるので注意しましょう。

毛玉を防ぎ、長持ちさせる保管方法

洗濯後の保管方法も、靴下の寿命を左右する大切なポイントです。毛玉の主な原因は摩擦なので、保管時もできるだけ摩擦を避けることが重要です。履き口のゴムを傷めないためにも、口ゴム部分で結んだり、丸めてボール状にしたりするのは避けましょう。おすすめは、左右の靴下を揃えて、つま先から優しく二つ折りにするだけのシンプルな畳み方です。そして、他の衣類とぎゅうぎゅうに詰め込まず、ゆとりのある引き出しに保管することで、不要な摩擦や型崩れを防ぐことができます。

サステナブルな一面も?和紙素材の環境への配慮

私たちが日々の暮らしで使うものを選ぶとき、その製品が環境に与える影響を考えることは、ますます重要になっています。実は、和紙の靴下は、その快適な機能性だけでなく、環境に配慮したサステナブルな素材という側面も持っています。和紙の原料となるマニラ麻などの植物は、樹木に比べて成長サイクルが非常に短いのが特徴です。数年で収穫できるため、森林伐採をすることなく、持続可能な資源として利用できます。また、最終的に廃棄された場合でも、化学繊維とは異なり、土に還る生分解性を持っています。自然の恵みから生まれ、自然に還る。和紙の靴下を選ぶことは、足元の快適さだけでなく、地球の未来にも配慮した小さな一歩と言えるかもしれません。

和紙の靴下に関するよくあるご質問(FAQ)

ここでは、和紙の靴下について、お客様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。購入前の最後の疑問や不安を解消するために、ぜひお役立てください。

雨の日や水に濡れたら、ふやけたり破れたりしませんか?

ご安心ください。靴下の原料となる和紙糸は、水に強いマニラ麻を使い、固く撚りをかけて作られているため、雨に濡れた程度で破れることはありません。むしろ水に濡れると繊維の結束が強まる性質があります。通常の靴下と同じようにご使用いただけます。

敏感肌でも履くことができますか?

はい、多くの場合で問題なくご使用いただけます。和紙は天然素材であり、化学繊維に比べて肌への刺激が少ないとされています。また、サラサラとした肌触りで肌にまとわりつきにくいため、快適に感じられる方が多いです。ただし、アレルギーなど個人差がありますので、ご心配な方は短時間の着用からお試しください。

何度も洗濯すると、シャリ感はなくなってしまいますか?

洗濯を繰り返すうちに、繊維が少しずつ柔らかくなり、新品の時のような強いシャリ感は徐々に和らいでいきます。しかし、それは肌に馴染んでいく過程でもあり、完全に質感が失われるわけではありません。和紙ならではのサラサラとした快適な履き心地は、長く持続します。

価格が少し高いように感じますが、なぜですか?

和紙の靴下は、原料となる特殊な和紙の製造から、それを糸に加工し、デリケートな糸を丁寧に編み上げるまで、多くの時間と手間がかかっています。特に、編み立ての工程では熟練の技術が必要とされるため、大量生産が難しいのが現状です。その品質と機能性を維持するためのコストが価格に反映されています。

まとめ:和紙の靴下で、足元から快適な毎日を

この記事では、和紙の靴下の素材や製法、驚くべきメリット、そして自分に合った一足の選び方まで、幅広くご紹介してきました。

「紙」という言葉のイメージからは想像もつかないほどの「耐久性」と、日本の気候に最適な「吸湿・速乾性」「消臭効果」を兼ね備えた和紙の靴下。それは、先人たちの知恵と現代の技術が融合して生まれた、まさに足元のための機能性ウェアです。

足の蒸れやニオイ、冷えといった尽きない悩みを抱えているなら、一度試してみる価値は十分にあります。和紙の靴下がもたらす、今までにないサラサラで軽やかな履き心地が、あなたの毎日を少しだけ快適で、豊かなものに変えてくれるかもしれません。ぜひ、あなただけの一足を見つけて、その実力を体感してみてください。

和紙の靴下について、さらに詳しい情報や購入はこちらから

コメント