Table of Contents

- 和紙は本当に暖かい?「保温性がある」と言われる理由の概要

- 和紙の保温性の秘密とは?科学的根拠をわかりやすく解説

- 理由1:繊維の多孔質構造が「空気の層」を作る

- 理由2:優れた調湿効果で「蒸れ」を防ぎ、快適な暖かさを維持

- 電子顕微鏡で見る和紙繊維のユニークな構造

- 【徹底比較】和紙は他の素材より優れている?保温性・機能性をデータで検証

- 保温性と断熱性:天然繊維・化学繊維との違い

- 機能比較表:和紙 vs. 綿・ウール・化学繊維

- 季節ごとの最適解!和紙製品の賢い使い方

- 冬の活用術:重ね着いらずの暖かさを実現するアイテム

- インナー・靴下:肌に一番近い場所で体温をキープ

- ニット・アウター:軽量なのにしっかり暖かい

- 夏の活用術:汗をかいてもサラサラ、涼しさを保つアイテム

- Tシャツ・パジャマ:高い吸湿性で快適な眠りをサポート

- 帽子・ストール:UVカット効果と通気性を両立

- 保温性だけじゃない!知っておきたい和紙繊維のマルチな機能

- 軽量性:綿の約半分という驚きの軽さ

- 抗菌・消臭効果:天然由来の力で清潔を保つ

- 耐久性:洗濯を繰り返してもへたらない強さ

- 環境への配慮:SDGsにも貢献するサステナブル素材

- 衣類だけじゃない!暮らしを豊かにする和紙の保温性活用シーン

- インテリア・寝具:一年中快適な空間を演出

- 建材・断熱材:家の断熱性を高める意外な実力

- 保温性に優れた和紙製品の選び方|購入前に知りたい3つのポイント

- ポイント1:素材の混率を確認する

- ポイント2:用途に合った製品タイプを選ぶ

- ポイント3:信頼できるメーカーやブランドを選ぶ

- まとめ:和紙の保温性を理解して、快適な毎日を

- 和紙の保温性に関するよくあるご質問(FAQ)

- 和紙の靴下について、さらに詳しい情報や購入はこちらから

-

和紙の保温性は、繊維が持つ無数の微細な穴(多孔質構造)が「空気の層」を作り出すことで生まれます。この空気層が体温を閉じ込め、外の冷気を遮断する断熱材の役割を果たします。

-

和紙は優れた「調湿効果」を持ち、汗などの湿気を素早く吸収・放出します。これにより、蒸れによる不快感や汗冷えを防ぎ、冬は暖かく、夏はサラサラとした快適な状態を保ちます。

-

保温性だけでなく、綿の約半分という「軽量性」、天然の「抗菌・消臭効果」、洗濯にも強い「耐久性」など、多くの機能を兼ね備えた高機能素材です。

-

その特性は衣類だけでなく、寝具やカーテン、さらには住宅の壁紙や断熱材としても活用されており、一年を通して快適な暮らしに貢献します。

和紙は本当に暖かい?「保温性がある」と言われる理由の概要

「和紙」と聞くと、障子や書道で使う繊細な紙を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、その伝統的な素材が、実は優れた「保温性」を持ち、現代の衣類や生活用品に革新をもたらしていることをご存_x0008_知でしょうか。冬は暖かく、夏は涼しい。そんな魔法のような特性が、なぜ一枚の紙に備わっているのか、不思議に思いませんか?

その答えは、和紙が持つユニークな繊維構造に隠されています。和紙の原料となる植物繊維には、目に見えない無数の微細な穴が空いており、これが空気の層を作り出します。この「動かない空気」の層こそが、体から発せられた熱を逃さず、外の冷たい空気をシャットアウトする天然の断熱材となるのです。さらに、和紙は湿気をコントロールする力にも長けており、汗をかいても蒸れにくく、快適な暖かさをキープします。この記事では、そんな和紙の保温性の秘密を科学的な視点から解き明かし、他の素材との比較や、私たちの暮らしを豊かにする具体的な活用法まで、詳しく解説していきます。和紙の知られざる実力に、きっと驚くはずです。

和紙の保温性の秘密とは?科学的根拠をわかりやすく解説

和紙が持つ保温性は、決して感覚的なものではなく、その繊維構造に由来する明確な科学的根拠に基づいています。なぜ紙が、セーターやダウンジャケットのように暖かさを提供できるのでしょうか。そのメカニズムを理解するためには、ミクロの世界で起きている2つの重要な現象、「空気の層」と「調湿効果」に注目する必要があります。これらは、和紙が単に暖かいだけでなく、「快適な暖かさ」を持続させるための鍵となります。ここでは、専門的な内容をできるだけ分かりやすく、私たちの身近な例えを交えながら解説していきます。和紙の保温性の核心に迫ることで、その素材としてのポテンシャルの高さを実感していただけるでしょう。さあ、一緒にその秘密を探っていきましょう。

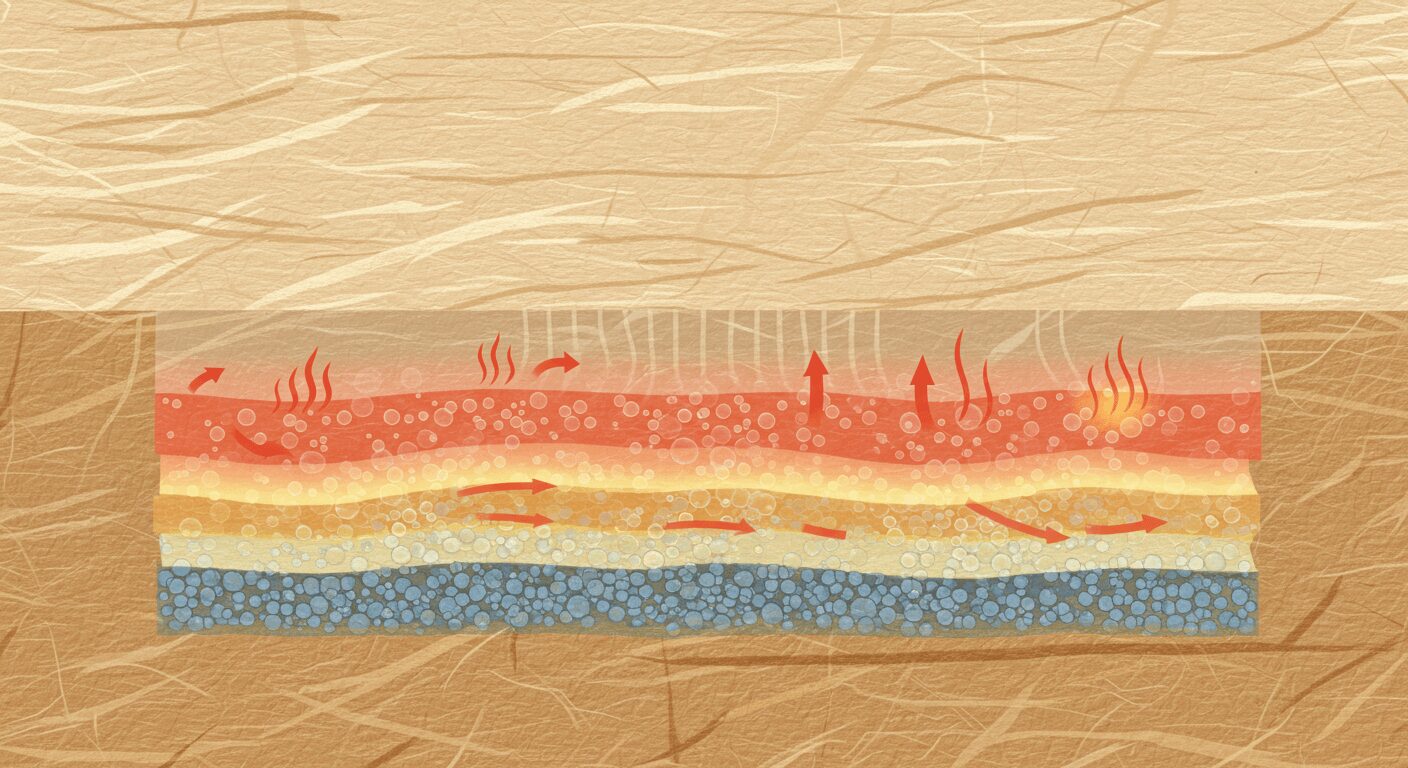

理由1:繊維の多孔質構造が「空気の層」を作る

和紙の保温性の最大の秘密は、その繊維が持つ「多孔質(たこうしつ)構造」にあります。多孔質とは、文字通り「多くの孔(あな)を持つ」性質のことです。和紙の原料である楮(こうぞ)やマニラ麻といった植物の繊維を顕微鏡で拡大すると、一本一本の繊維に無数の微細な穴が空いているのがわかります。

この穴が、断熱効果の鍵を握る「空気」を大量に抱え込むのです。空気自体は熱を伝えにくい性質(熱伝導率が低い)を持っています。特に、繊維の隙間で動きが止められた「動かない空気」は、非常に優れた断熱材として機能します。これは、二重窓のガラスの間に空気層があることで断熱性が高まるのと同じ原理です。和紙繊維は、その内部に無数の「ミクロの二重窓」を持っているようなものなのです。

私たちが和紙の服を着ると、体から発せられた熱(体温)がこの空気層に閉じ込められます。そして、この空気層が壁となり、外の冷たい空気が肌に直接触れるのを防いでくれます。つまり、和紙は自分の体温を利用して暖かさを生み出し、それを維持する効率的なシステムを持っていると言えるのです。これが、薄くて軽い和紙製品が、見た目以上に暖かく感じられる科学的な理由です。

理由2:優れた調湿効果で「蒸れ」を防ぎ、快適な暖かさを維持

暖かさを語る上で、もう一つ欠かせないのが「湿度」のコントロールです。どんなに保温性の高い服を着ていても、汗で蒸れてしまうと不快ですし、その汗が冷えることで逆に体温を奪われてしまいます(汗冷え)。和紙の真価は、この「蒸れ」の問題を解決する優れた「調湿効果」にあります。

和紙繊維の多孔質構造は、空気だけでなく水分も効率的に吸収・放出する能力を持っています。人間は常に皮膚から水分を蒸発させていますが、和紙の衣類を身につけていると、この湿気を繊維が素早く吸い取ってくれます。そして、吸い取った湿気は繊維の外側へと速やかに放出されるため、肌の表面は常にサラサラとしたドライな状態に保たれるのです。あるデータによれば、和紙の吸湿性は綿の数倍にも達すると言われています。

この調湿効果により、冬の満員電車や暖房の効いた室内で汗をかいても、不快なベタつきや蒸れを感じにくくなります。そして、屋外に出たときに汗が急激に冷えて体温が下がるリスクも軽減されます。つまり、和紙は単に熱を保つだけでなく、衣服内の湿度を常に快適なレベルに調整することで、「質の高い、快適な暖かさ」を実現してくれるのです。これが「冬は暖かく、夏は涼しい」と言われる所以です。

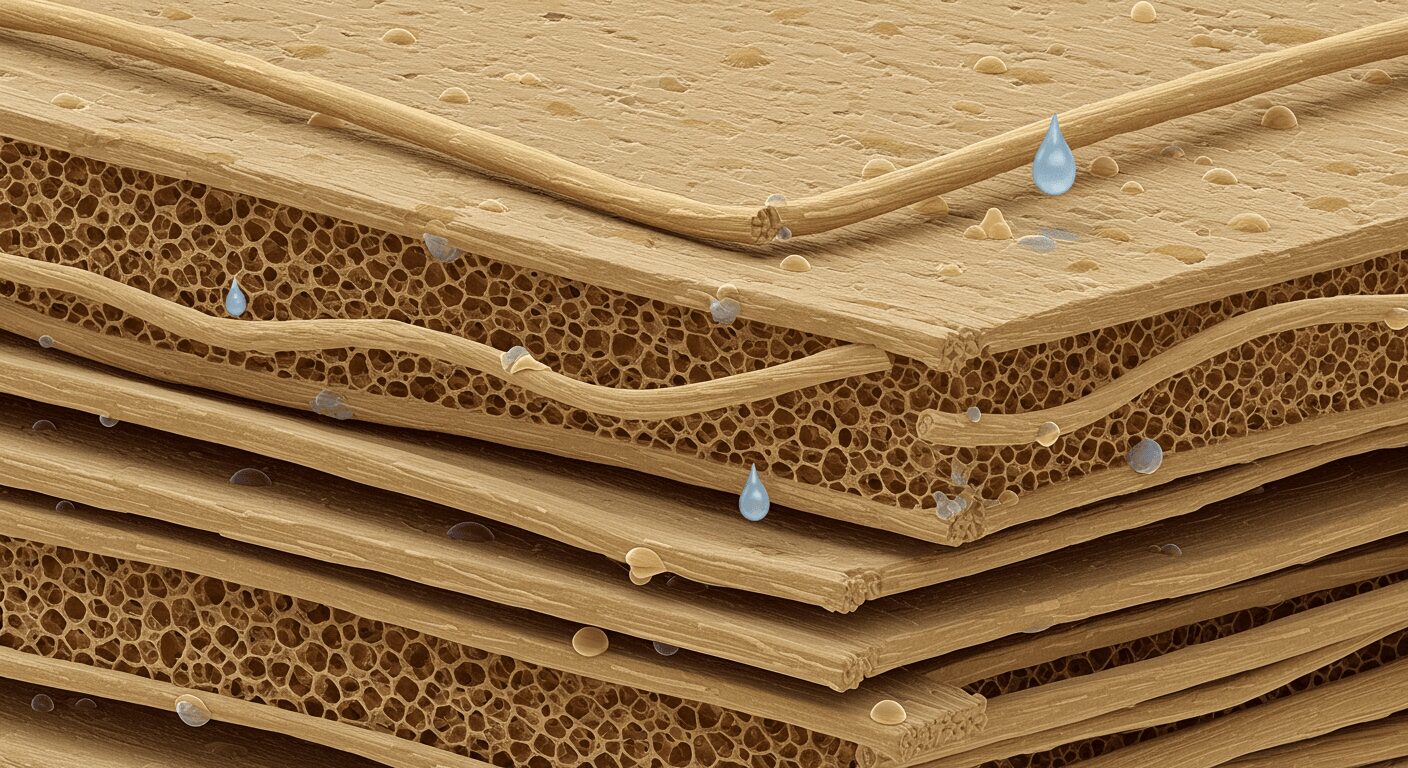

電子顕微鏡で見る和紙繊維のユニークな構造

百聞は一見に如かず。和紙の保温性の秘密をより深く理解するために、電子顕微鏡で繊維の断面を見てみましょう。そこには、他の天然繊維や化学繊維とは一線を画す、ユニークな世界が広がっています。

和紙糸の断面を観察すると、繊維が渦のように何層にも重なり、その間に無数の隙間が確認できます。この複雑な層状構造こそが、大量の空気を含むための空間を生み出しているのです。まるで、ミクロサイズのスポンジやミルフィーユのようです。この隙間の一つひとつが、前述した「空気の層」となり、断熱効果を発揮します。

この構造は、和紙の製造過程で植物繊維を叩きほぐし、絡み合わせることで生まれる自然の産物です。人工的に作られた繊維には見られない、この不均一で複雑な構造こそが、保温性や調湿性といった多機能性を生み出す源泉となっているのです。まさに、自然の叡智が凝縮された機能美と言えるでしょう。

【徹底比較】和紙は他の素材より優れている?保温性・機能性をデータで検証

「和紙が暖かいのはわかったけれど、ウールや高機能な化学繊維と比べて、本当に優れているの?」――そうした疑問を持つのは当然です。素材の真価を知るためには、客観的な比較が欠かせません。ここでは、私たちが日常的に身につけている代表的な素材である「綿(コットン)」「ウール」「化学繊維(ポリエステルなど)」と和紙を、保温性やその他の重要な機能性の観点から徹底的に比較・検証します。

保温性や断熱性といった基本的な性能の違いから、吸湿性、軽量性、肌触りといった快適性に関わる要素まで、具体的なデータや特性を交えながら、それぞれの素材の長所と短所を明らかにしていきます。特に、競合サイトではあまり見られない、具体的な数値を盛り込んだ比較表を用意しました。このセクションを読めば、和紙がどのようなシーンでその真価を発揮するのか、そしてなぜ多くの人々に選ばれ始めているのか、その理由が明確に理解できるはずです。あなたの素材選びの新たな基準が、ここから見つかるかもしれません。

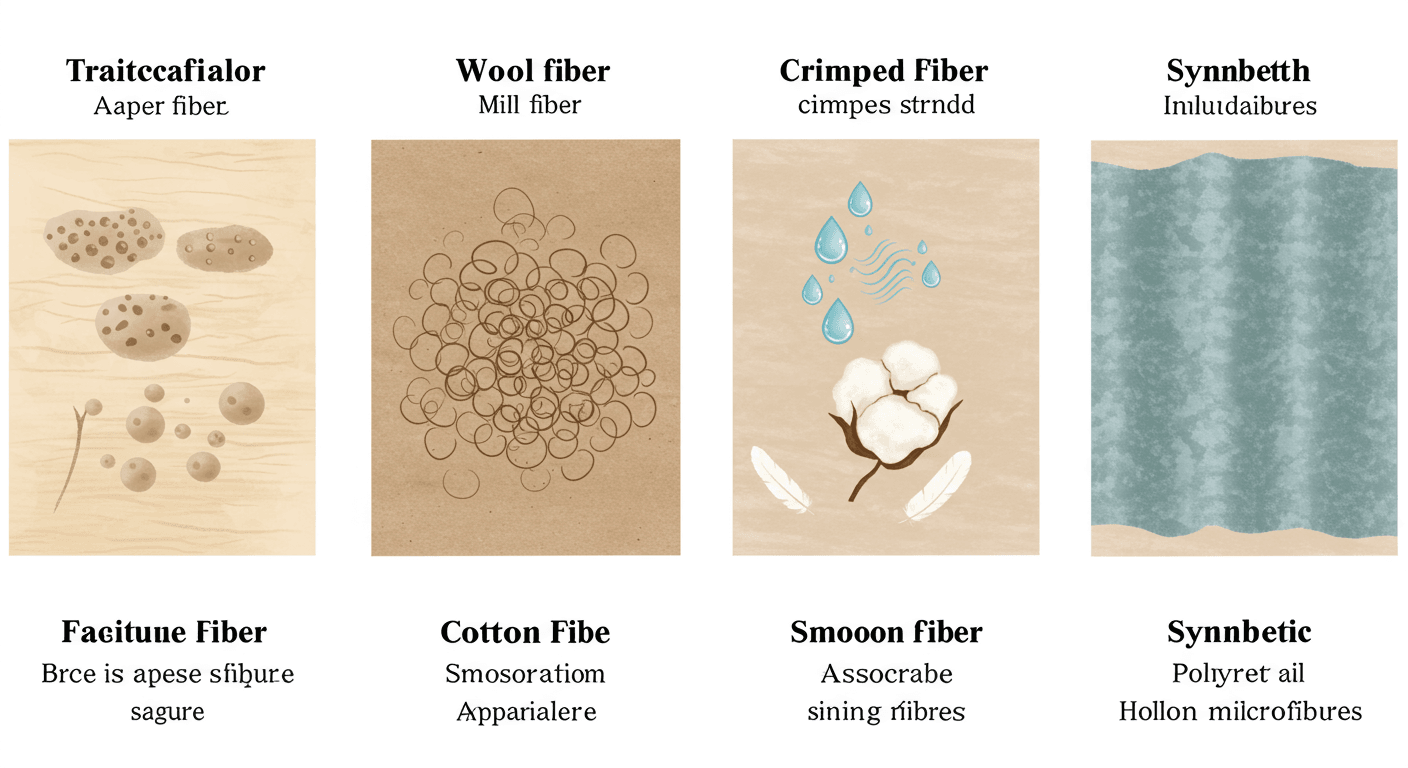

保温性と断熱性:天然繊維・化学繊維との違い

素材の暖かさを測る指標として「保温性」と「断熱性」があります。保温性は熱を保つ力、断熱性は熱の移動を防ぐ力です。これらの性能は、素材がどれだけ空気を含めるかによって大きく左右されます。

-

和紙:前述の通り、多孔質な繊維構造が大量の動かない空気層を作り出すため、非常に高い断熱性を発揮します。これにより、体温を効率的に保持し、優れた保温性を実現します。

-

ウール:ウールもまた、「クリンプ」と呼ばれる繊維の縮れが空気層を作り出すため、天然繊維の中ではトップクラスの保温性を誇ります。和紙と似たメカニズムですが、吸湿時に熱を発生させる「吸着熱」という特性も暖かさに貢献します。

-

綿(コットン):肌触りが良い反面、繊維構造が単純で空気を含む量が少ないため、保温性は高くありません。また、水分を吸うと乾きにくく、気化熱で体温を奪いやすいため、冬場のインナーには不向きな場合があります。

-

化学繊維(ポリエステル、アクリル):技術の進歩により、中空繊維や極細繊維(マイクロファイバー)など、空気を含みやすい構造を持つものが開発されています。フリースなどがその代表例で、軽量で高い保温性を持ちます。しかし、吸湿性が低いため、蒸れやすいという弱点があります。

結論として、和紙はウールや高機能化学繊維に匹敵する高い保温性を持ちながら、綿のように水分を吸い、化学繊維のように蒸れにくいという、両者の「良いとこ取り」をしたような特性を持つユニークな素材と言えます。

機能比較表:和紙 vs. 綿・ウール・化学繊維

各素材の特性を一覧で比較することで、和紙の持つバランスの取れた機能性がより明確になります。ここでは、5段階評価(◎:非常に優れている、○:優れている、△:普通、×:劣る)と具体的なデータを交えて見ていきましょう。

|

機能 |

和紙 |

綿 (コットン) |

ウール |

化学繊維 (ポリエステル) |

|---|---|---|---|---|

|

保温性・断熱性 |

◎ (高い空気含有量) |

△ (空気層が少ない) |

◎ (クリンプ構造と吸着熱) |

○ (中空繊維など技術による) |

|

調湿性 (吸湿・放湿性) |

◎ (綿の数倍の吸湿性) |

○ (吸湿性は高いが乾きにくい) |

◎ (吸湿性が高く、吸着熱も発生) |

× (ほとんど吸湿しない) |

|

軽量性 |

◎ (綿の約半分) |

△ (水分を含むと重くなる) |

△ (比較的重い) |

◎ (非常に軽い) |

|

速乾性 |

○ (放湿性が高く乾きやすい) |

× (乾きにくい) |

△ (乾きは比較的遅い) |

◎ (非常に速く乾く) |

|

抗菌・消臭性 |

○ (天然の抗菌作用) |

× (湿気で菌が繁殖しやすい) |

○ (天然の免疫機能) |

△ (加工により付与可能) |

|

肌触り |

○ (サラッとしている) |

◎ (柔らかく優しい) |

△ (チクチク感がある場合も) |

△ (製品による差が大きい) |

|

耐久性 |

○ (水に強く丈夫) |

○ (比較的丈夫) |

△ (摩擦に弱い) |

◎ (非常に丈夫) |

|

環境負荷 |

◎ (生分解性、持続可能) |

△ (栽培に大量の水・農薬) |

△ (飼育に伴う環境負荷) |

× (石油由来、マイクロプラスチック) |

この表からわかるように、和紙は特定の機能で突出しているというよりも、保温性、調湿性、軽量性、環境配慮といった複数の重要な機能を高いレベルで両立させている点が最大の強みです。特に「暖かさ」と「蒸れにくさ」という、冬の快適性を左右する二大要素を兼ね備えている点は、他の素材にはない大きな魅力と言えるでしょう。

季節ごとの最適解!和紙製品の賢い使い方

和紙の本当のすごさは、その保温性だけにとどまりません。「冬は暖かく、夏は涼しい」という、一見矛盾するような特性を併せ持つことこそ、和紙が「エアコンのような素材」と称される所以です。この驚くべき適応力は、前述した「多孔質構造」と「優れた調湿効果」のコンビネーションによって実現されています。

冬には体温で温められた空気を繊維内に閉じ込めて暖かさを保ち、夏には汗や湿気を素早く吸収・発散させて気化熱を促進し、肌をサラサラで涼しい状態に保ちます。このセクションでは、そんな和紙の万能性を最大限に活かすための、季節ごとの具体的な活用術をご紹介します。冬の厳しい寒さ対策から、夏の蒸し暑い日々の快適な過ごし方まで、あなたのライフスタイルに合わせた最適なアイテム選びのヒントが満載です。和紙製品を賢く使いこなして、一年中快適な毎日を手に入れましょう。

「和紙の靴下を履き始めてから、冬の足先の冷えが気にならなくなりました。暖房の効いた部屋に入っても蒸れないのが本当に快適です。」

– 和紙製品愛用者の声

冬の活用術:重ね着いらずの暖かさを実現するアイテム

冬のファッションの悩みといえば、寒さ対策のための「重ね着」による着膨れや動きにくさです。和紙製品は、薄くて軽いのに高い保温性を持つため、こうした悩みを解決してくれます。少ない枚数でもしっかりと暖かさをキープできるため、スマートで快適な冬のスタイリングが可能になります。

特に、和紙の調湿効果は、寒い屋外と暖かい室内の温度差が激しい日本の冬において真価を発揮します。満員電車や商業施設で汗をかいても蒸れにくく、汗冷えの心配もありません。アウターを脱いだ時も、インナーが汗で湿っている不快感から解放されます。ここでは、冬の寒さを乗り切るための代表的な和紙アイテムとその効果的な使い方を見ていきましょう。

インナー・靴下:肌に一番近い場所で体温をキープ

冬の暖かさを左右する最も重要なアイテムが、肌に直接触れるインナーや靴下です。和紙素材のインナーは、体から発せられる熱を空気層に閉じ込めて逃がさず、まるで薄いヴェールのように体を温めてくれます。さらに、常に肌をドライに保つ調湿効果により、汗による冷えを根本から防ぎます。特に冷え性で悩む方にとって、和紙の靴下は心強い味方です。足先からじんわりと伝わる自然な暖かさと、一日中履いていても蒸れない快適さは、一度体験すると手放せなくなるでしょう。薄手なので、普段履いている靴のサイズを変える必要がないのも嬉しいポイントです。

ニット・アウター:軽量なのにしっかり暖かい

和紙を糸にして編み上げたニットや、生地として使用したアウターは、冬のコーディネートの主役になります。ウールのニットに匹敵する保温性を持ちながら、驚くほど軽いのが特徴です。肩が凝るような重いセーターやコートから解放され、アクティブに冬のお出かけを楽しめます。和紙糸は独特のハリとコシがあるため、型崩れしにくく、美しいシルエットを長く保つことができます。また、毛玉ができにくいというメリットもあります。見た目はスタイリッシュでありながら、内側には暖かい空気の層をしっかりと保持。まさに、機能性とデザイン性を両立した冬の理想的なウェアと言えるでしょう。

夏の活用術:汗をかいてもサラサラ、涼しさを保つアイテム

日本の夏は、高温多湿で過ごしにくい季節です。汗によるベタつきや、衣服が肌に張り付く不快感は、多くの人が経験する夏の悩みでしょう。こんな時こそ、和紙の「調湿効果」と「通気性」が本領を発揮します。和紙繊維は、汗や湿気を素早く吸収し、それを効率的に外へ放出する能力に長けています。

このプロセスが気化熱を促進し、肌表面の熱を奪うことで、ひんやりとした涼しさを感じさせてくれるのです。また、繊維間の隙間が空気の通り道となり、優れた通気性を確保します。これにより、常にサラサラとした快適な着心地が持続します。ここでは、夏の暑さを快適に乗り切るための和紙アイテムをご紹介します。

Tシャツ・パジャマ:高い吸湿性で快適な眠りをサポート

夏の定番アイテムであるTシャツも、和紙素材なら一味違います。汗をかいてもすぐに乾き、肌離れが良いので、一日中爽やかな着心地をキープできます。特に、寝苦しい夏の夜には和紙のパジャマがおすすめです。人は寝ている間にコップ一杯分の汗をかくと言われていますが、和紙の高い吸湿性がその汗をしっかりと吸収・発散。寝具の蒸れや寝冷えを防ぎ、朝までぐっすりと快適な眠りをサポートしてくれます。天然の消臭効果で、寝汗のニオイが気になりにくいのも嬉しいポイントです。夏の快眠は、質の高い休息に繋がり、夏バテ防止にも役立ちます。

帽子・ストール:UVカット効果と通気性を両立

夏の日差し対策に欠かせない帽子やストール。しかし、一般的な素材のものは熱がこもって蒸れやすいのが難点です。和紙素材の帽子やストールは、優れた通気性で頭部や首回りの熱を逃がし、長時間の着用でも快適です。さらに、和紙の原料である植物繊維は、天然のUVカット効果を持つものが多く、紫外線から肌を守ってくれます。軽量で持ち運びにも便利なので、旅行やレジャーシーンでも大活躍。首に巻けば日焼け対策と汗取りになり、冷房が効いた室内では冷え対策にもなるなど、一枚で何役もこなす夏の万能アイテムです。

保温性だけじゃない!知っておきたい和紙繊維のマルチな機能

これまで和紙の優れた保温性や調湿効果に焦点を当ててきましたが、その魅力はそれだけにとどまりません。実は、和紙繊維は私たちの生活をより快適で、より豊かにしてくれる多くの素晴らしい機能を秘めています。まるで多機能ツールのように、一つの素材が様々な役割を果たしてくれるのです。

例えば、その驚くほどの「軽量性」は、衣類や持ち物の重さから私たちを解放してくれます。また、天然由来の「抗菌・消臭効果」は、日々の暮らしを清潔に保つ手助けとなるでしょう。さらに、繊細な見た目とは裏腹に、洗濯にも耐えうる「耐久性」も兼ね備えています。そして、現代社会において非常に重要な「環境への配慮」という側面も見逃せません。このセクションでは、保温性以外の和紙繊維が持つマルチな機能性を一つひとつ掘り下げていきます。これらの特性を知ることで、和紙という素材がいかに現代のライフスタイルに適した、未来的でサステナブルな選択肢であるかをご理解いただけるはずです。

軽量性:綿の約半分という驚きの軽さ

和紙製品を手に取ってまず驚くのが、その軽さです。同じ体積で比較した場合、和紙糸の重さは綿の約半分と言われています。これは、和紙繊維が多孔質で内部に多くの空気を含んでいるためです。この軽量性は、衣類において大きなメリットとなります。肩が凝る重いコートや、ずっしりとしたニットから解放され、身も心も軽やかに過ごすことができます。旅行の際も、和紙の衣類はかさばらず、パッキングの負担を軽減してくれます。この「軽さ」は、日々の快適さを格段に向上させてくれる、和紙の隠れた重要な機能の一つです。

抗菌・消臭効果:天然由来の力で清潔を保つ

和紙は、その原料である植物が持つ天然の抗菌作用を引き継いでいます。これにより、雑菌の繁殖を抑制し、汗などが原因で発生する嫌なニオイを防ぐ効果が期待できます。特に、靴下やインナー、タオルといった、直接肌に触れて清潔さが求められるアイテムにおいて、この機能は非常に有効です。化学的な抗菌加工とは異なり、素材そのものが持つ力なので、肌が敏感な方でも安心して使用できます。また、この効果は洗濯を繰り返しても持続しやすいと言われています。和紙の力で、いつでも清潔で爽やかな状態を保つことができるのです。

耐久性:洗濯を繰り返してもへたらない強さ

「紙」と聞くと、水に弱く、すぐに破れてしまうイメージがあるかもしれません。しかし、和紙は全く異なります。和紙の製造過程では、長い繊維を複雑に絡み合わせるため、非常に強靭な構造が生まれます。そのため、和紙から作られた糸や生地は水に強く、家庭での洗濯も可能です。洗濯を繰り返しても繊維がへたりにくく、独特のハリやコシが長持ちします。使い込むほどに肌に馴染み、風合いが増していくのも和紙ならではの魅力です。繊細な見た目と、頼もしい強さ。そのギャップもまた、和紙が長く愛される理由の一つです。

環境への配慮:SDGsにも貢献するサステナブル素材

和紙は、環境に優しいサステナブルな素材です。主原料であるマニラ麻などは、生育が早く、栽培に多くの農薬を必要としません。また、最終的に土に還る生分解性を持つため、廃棄後の環境負荷も少ないのが特徴です。石油を原料とする化学繊維がマイクロプラスチック問題などを抱える中で、再生可能な天然資源から作られる和紙は、持続可能な社会を目指すSDGsの観点からも非常に価値の高い素材と言えます。和紙製品を選ぶことは、快適な暮らしを手に入れると同時に、地球の未来へ貢献する選択にも繋がるのです。

衣類だけじゃない!暮らしを豊かにする和紙の保温性活用シーン

和紙の優れた保温性や調湿効果は、私たちの身にまとう衣類の世界だけに留まりません。その活躍の舞台は、私たちが日々を過ごす「住空間」にまで広がっています。考えてみれば、人間が衣服で体温を調節するように、家もまた、壁や窓で内部の温度を快適に保つ必要があります。和紙の持つ天然の断熱機能は、まさにこの「家の衣服」として理想的な特性を備えているのです。

このセクションでは、少し視点を変えて、インテリアや寝具、さらには建材といった、衣類以外の分野で和紙の保温性がどのように活かされているかを探ります。カーテンやラグ、ベッドリネンから、壁紙や断熱材に至るまで、和紙は私たちの暮らしをより快適で、エネルギー効率の良いものに変えるポテンシャルを秘めています。和紙の応用範囲の広さを知ることで、この伝統素材が持つ未来への可能性を感じていただけることでしょう。

インテリア・寝具:一年中快適な空間を演出

和紙の特性は、カーテンやラグ、クッションカバーといったインテリア製品にも最適です。和紙を使ったカーテンは、夏は強い日差しを和らげ、冬は窓からの冷気を遮断する断熱効果を発揮し、冷暖房の効率を高めてくれます。また、その調湿効果は室内の湿度をコントロールし、結露の発生を抑える助けにもなります。

寝具においても、和紙の力は絶大です。和紙を織り込んだシーツやケットは、冬は体温を逃さず暖かく、夏は寝汗を素早く吸収・発散してサラサラの状態を保ちます。一年を通して快適な睡眠環境を提供してくれるため、睡眠の質の向上にも繋がります。軽量で肌触りも良いため、心地よい眠りへと誘ってくれるでしょう。

建材・断熱材:家の断熱性を高める意外な実力

和紙の活用は、さらに専門的な建築の分野にまで及んでいます。古くから日本の家屋で使われてきた障子や襖が、単なる間仕切りではなく、光を柔らかく取り入れつつ、空気の層で断熱の役割を果たしてきたことは、その先駆けと言えるでしょう。

現代では、和紙を原料とした壁紙(和紙クロス)が注目されています。和紙クロスは、ビニールクロスにはない優れた調湿性を持ち、室内の湿度を快適に保ち、カビやダニの発生を抑制します。また、繊維が含む空気が音を吸収するため、防音効果も期待できます。さらに、和紙の断熱性を活かした住宅用の断熱材も開発されています。これは、古紙などを原料として作られるセルロースファイバー断熱材と考え方が似ており、環境負荷が少なく、高い断熱・調湿性能を持つ次世代の建材として期待されています。このように、和紙は私たちの住まいそのものを、より健康的で快適な、そしてエネルギー効率の高い空間へと進化させる力を持っているのです。

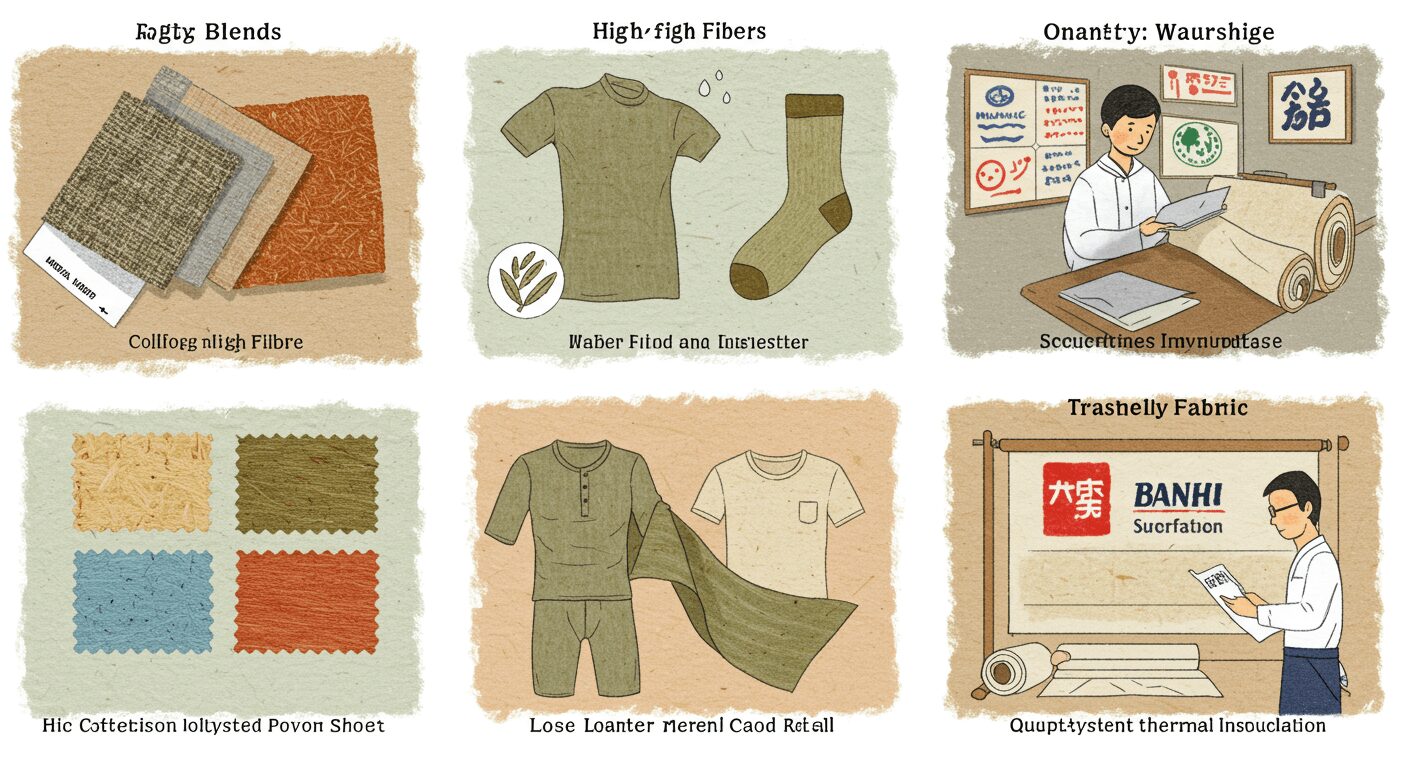

保温性に優れた和紙製品の選び方|購入前に知りたい3つのポイント

ここまで和紙の素晴らしい機能性について解説してきましたが、実際に製品を購入する際には、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。市場には様々な和紙製品が出回っており、その品質や特性も多岐にわたります。せっかく和紙製品を選ぶなら、その保温性や快適性を最大限に享受できる、質の高いものを選びたいものです。

そこでこのセクションでは、後悔しない和紙製品選びのための、具体的で実践的な3つのポイントを解説します。素材の「混率」をチェックすることの重要性から、自分の「用途」に合った製品タイプを見極める方法、そして安心して購入できる「メーカーやブランド」の選び方まで、購入前に知っておくべき知識をまとめました。このガイドを参考にすれば、数ある製品の中から、あなたのニーズにぴったり合った、長く愛用できる一品を見つけることができるでしょう。

ポイント1:素材の混率を確認する

「和紙製品」と一口に言っても、和紙100%で作られているものは稀で、多くは綿やポリエステル、レーヨンなどの他の繊維と混ぜて(混紡して)作られています。この「混率」が、製品の性能や風合いを大きく左右します。例えば、和紙の比率が高いほど、調湿性や軽量性といった和紙本来の特性が強く現れます。一方で、綿を混ぜることで肌触りが柔らかくなったり、ポリエステルを混ぜることで耐久性や速乾性が向上したりします。保温性を最も重視するなら、和紙の混率が高い製品を選ぶのが基本です。製品のタグに記載されている素材表示を必ず確認し、どのような特性を優先したいかに合わせて混率をチェックする習慣をつけましょう。

ポイント2:用途に合った製品タイプを選ぶ

次に大切なのは、その製品を「いつ、どこで、どのように使いたいか」を明確にすることです。例えば、冬の厳しい寒さ対策としてインナーを選ぶなら、保温性を最大限に高めるために、体にフィットするデザインで、和紙の混率が高いものがおすすめです。一方で、夏のTシャツとして使うなら、通気性や肌離れの良さを重視し、少しゆったりとしたシルエットで、綿などとの混紡素材の方が快適かもしれません。また、靴下であれば、普段使い用か、スポーツ用かによっても求められる厚みやサポート性が異なります。自分のライフスタイルや使用シーンを具体的にイメージすることで、最適な製品タイプが見えてきます。

ポイント3:信頼できるメーカーやブランドを選ぶ

和紙という素材は、その品質が製造技術に大きく依存します。そのため、信頼できるメーカーやブランドを選ぶことが非常に重要です。長年にわたり和紙製品を専門に扱っているメーカーや、素材の特性や製造工程についてウェブサイトなどで詳しく説明しているブランドは、品質に対する意識が高いと考えられます。また、実際に製品を使用した人のレビューや口コミを参考にするのも良い方法です。価格だけで選ぶのではなく、その製品がどのような想いや技術で作られているかを知ることで、より満足度の高い買い物ができるでしょう。

まとめ:和紙の保温性を理解して、快適な毎日を

この記事では、和紙が持つ驚くべき保温性の秘密から、他の素材との比較、そして衣類から建材に至るまでの幅広い活用法までを詳しく解説してきました。和紙の暖かさは、繊維の多孔質構造が作る「空気の層」と、蒸れを防ぐ「調湿効果」という科学的根拠に基づいています。それは、冬は暖かく夏は涼しいという、一年を通して私たちの暮らしを快適にしてくれる、まさに天然の高機能素材です。この記事が、あなたの和紙に対するイメージを新たにし、その魅力を深く理解する一助となれば幸いです。ぜひ、和紙製品を日常に取り入れて、その快適さを実感してみてください。

和紙の保温性に関するよくあるご質問(FAQ)

Q1. 和紙の服は、洗濯しても保温性は落ちませんか?

A1. 適切なお手入れをすれば、和紙の保温性がすぐに落ちることはありません。和紙繊維は水に強く、洗濯によってその多孔質構造が大きく損なわれることはないためです。ただし、製品についている洗濯表示を必ず守り、中性洗剤を使用して優しく洗うことをお勧めします。乾燥機の使用は縮みの原因になることがあるため、避けた方が良いでしょう。正しくケアすることで、長く快適な着心地と保温性を保つことができます。

Q2. 和紙製品は、ウールと比べてどちらが暖かいですか?

A2. 保温性だけで見ると、高品質なウールと和紙は同等レベルの高い暖かさを持ちます。ただし、快適性の観点では違いがあります。ウールは湿気を吸うと熱を発生させる「吸着熱」でより暖かく感じることがありますが、人によってはチクチク感を感じることがあります。一方、和紙はサラリとした肌触りで、優れた調湿効果により蒸れにくいのが特徴です。暖房の効いた室内など、汗をかきやすい状況では和紙の方が快適に感じられることが多いでしょう。

Q3. 夏に和紙の服を着ても、本当に涼しいのですか?

A3. はい、涼しく感じられます。その理由は、和紙の持つ抜群の「吸湿性」と「速乾性」にあります。汗をかいても繊維が素早く吸収し、すぐに外へ発散させるため、肌は常にサラサラの状態に保たれます。水分が蒸発する際の気化熱が肌の熱を奪うため、ひんやりとした清涼感が得られます。また、通気性も良いため、風が通り抜けやすく、熱がこもりにくいのも涼しさの理由です。

Q4. 和紙製品は肌が弱い人でも使えますか?

A4. はい、多くの場合、肌が弱い方にも適しています。和紙は天然素材であり、その繊維は滑らかで毛羽立ちが少ないため、肌への刺激が少ないと言われています。また、化学的な加工を施していない製品も多く、調湿効果によって肌を清潔でドライな状態に保つため、あせもなどの肌トラブルを防ぐ助けにもなります。ただし、他の繊維との混紡製品もあるため、アレルギーなどが心配な方は、購入前に素材の混率を確認することをおすすめします。

和紙の靴下について、さらに詳しい情報や購入はこちらから

コメント