Table of Contents

- 「すぐに破れる」「夕方には足がムレる…」その靴下の悩み、和紙が解決します

- なぜ和紙の靴下はこんなに丈夫で快適?科学的根拠と職人の技を解説

- 秘密1:驚きの耐久性。和紙を「糸」にする特殊な加工技術

- 秘密2:ムレとニオイを撃退する「多孔質構造」とは?

- 秘密3:素足より快適な履き心地を生む、日本の職人技

- 【体験談】普通の靴下とどう違う?和紙ソックスのリアルな履き心地レビュー

- 一日中革靴で過ごした日の足のサラサラ感

- 洗濯を繰り返してもヘタらないか?耐久性をチェック

- 一般的な綿の靴下との比較

- 【徹底比較】あなたに合う一足は?おすすめ和紙靴下ブランド5選

- おすすめ和紙靴下 比較一覧表

- 【Factelier】|特徴とユーザーレビュー

- 【Ashitabi】|特徴とユーザーレビュー

- 【Tabio】|特徴とユーザーレビュー

- 【福助】|特徴とユーザーレビュー

- 【靴下のhacu】|特徴とユーザーレビュー

- 失敗しない和紙靴下の選び方|3つのチェックポイント

- ポイント1:利用シーンで選ぶ(ビジネス、カジュアル、スポーツ)

- ポイント2:形状で選ぶ(5本指、足袋、通常タイプ)

- ポイント3:和紙の含有率と素材のブレンドを確認する

- 和紙の靴下を長持ちさせる秘訣|正しい洗濯・お手入れ方法

- 和紙の靴下に関するよくある質問(FAQ)

- まとめ:丈夫で快適な和紙の靴下で、足元の悩みを解消しよう

- 和紙の靴下について、さらに詳しい情報や購入はこちらから

-

驚きの耐久性:特殊な加工技術で作られた和紙の糸は、一般的な靴下よりもはるかに丈夫で破れにくいです。

-

圧倒的な快適さ:和紙の「多孔質構造」が湿気を素早く吸収・放出し、一日中履いても足はサラサラ。気になるニオイも防ぎます。

-

あなたに合う一足が見つかる:この記事では、ビジネスや普段使いに最適な和紙靴下の選び方から、おすすめブランドの徹底比較、長持ちさせるお手入れ方法まで、すべてを解説します。

「すぐに破れる」「夕方には足がムレる…」その靴下の悩み、和紙が解決します

「また靴下のつま先に穴が…」。毎日のように履くものだからこそ、靴下の消耗は避けられないと思っていませんか?特に、一日中革靴で歩き回るビジネスパーソンや、立ち仕事が多い方にとって、靴下の悩みは尽きません。買ったばかりなのにすぐに薄くなったり、夕方になると足がジメジメして不快なニオイが気になったり。多くの人が「靴下なんて、どれも同じようなもの」と諦めかけているかもしれません。

しかし、もしその「すぐ破れる」「蒸れる」「臭う」という三重苦を、たった一足の靴下で解決できるとしたらどうでしょう。その答えが、日本の伝統素材である「和紙」から作られた靴下にあります。和紙と聞くと、水に弱く繊細なイメージがあるかもしれませんが、実は特殊な技術で糸に加工された和紙は、驚くほどの耐久性と快適性を秘めているのです。この記事では、なぜ和紙の靴下がこれほどまでに丈夫で破れにくいのか、そしてあなたの足元を劇的に快適にする秘密について、徹底的に解き明かしていきます。

なぜ和紙の靴下はこんなに丈夫で快適?科学的根拠と職人の技を解説

「紙でできた靴下なんて、本当に大丈夫?」そう思うのも無理はありません。しかし、和紙の靴下の強さと快適さには、科学的な裏付けと、日本の職人たちが長年培ってきた知恵と技術が詰まっています。その秘密は、大きく分けて3つ。素材そのものが持つ驚くべき特性、それを最大限に引き出す加工技術、そして履く人のことを考え抜いた製造工程にあります。ここからは、あなたがこれまで抱いていた「靴下の常識」を覆す、和紙ソックスの秘密を一つずつ紐解いていきましょう。なぜこれほどまでに丈夫で、一度履いたら手放せなくなるほどの快適さを実現できるのか。その理由を知れば、きっとあなたも和紙の靴下の虜になるはずです。

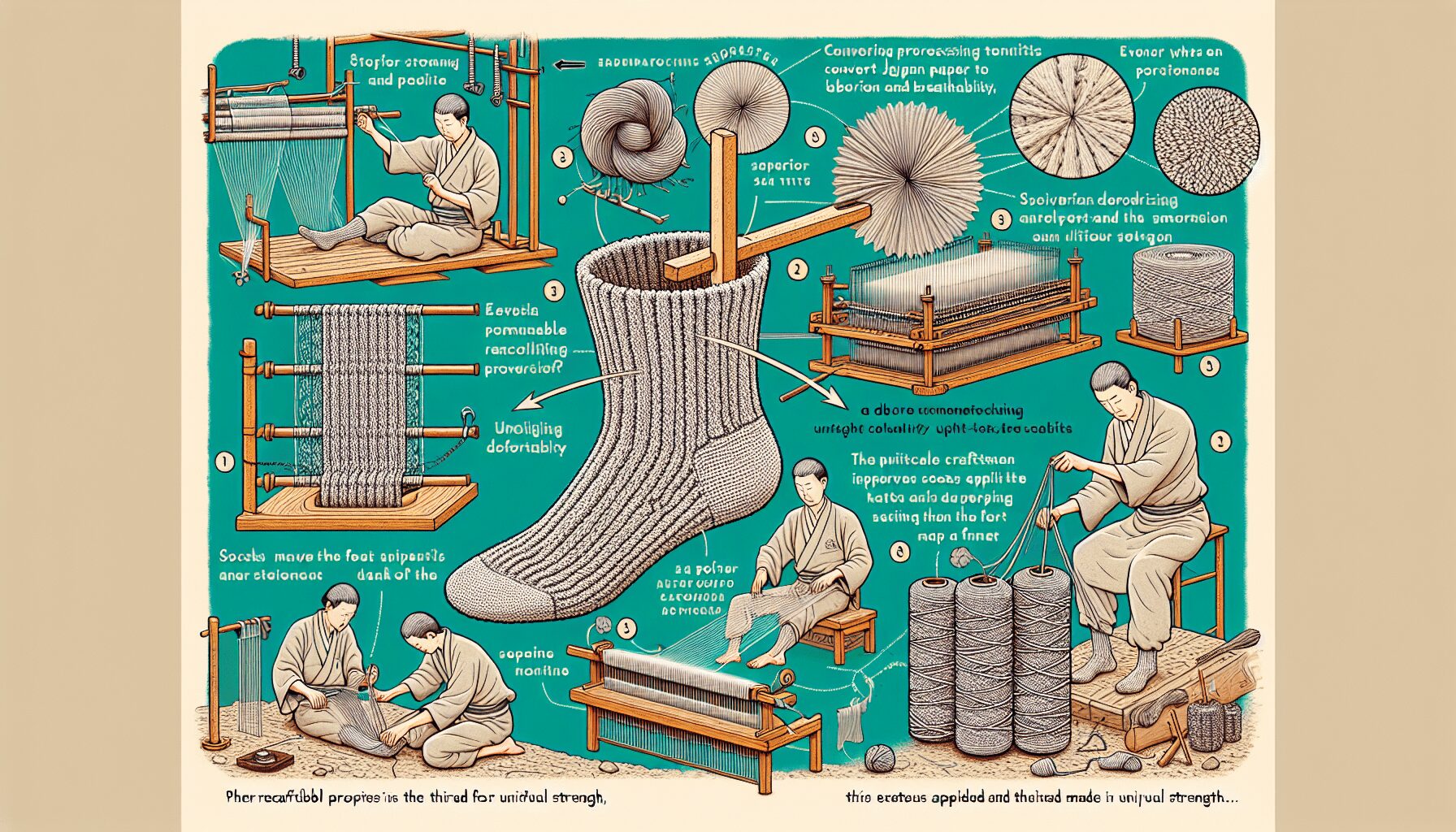

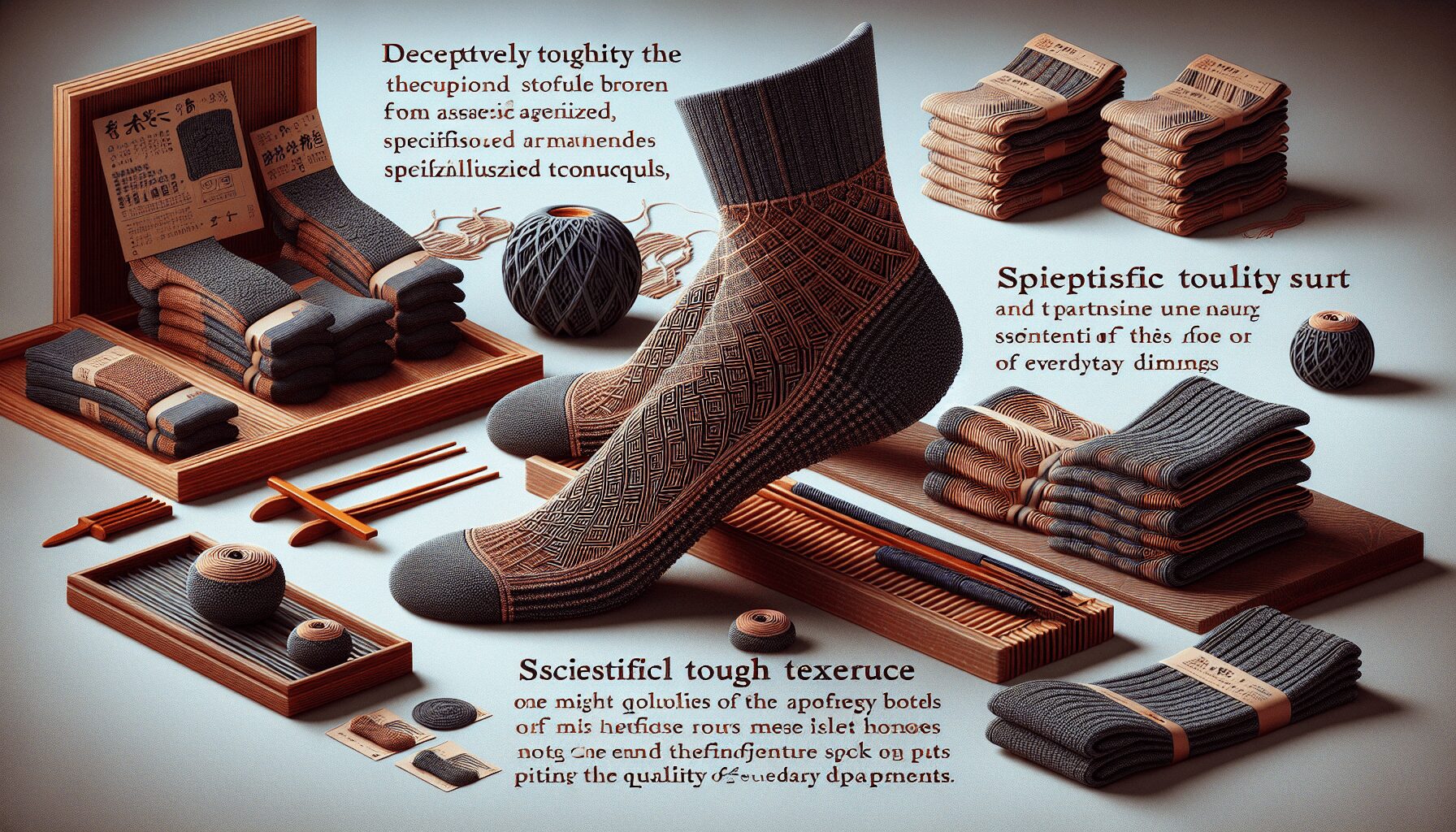

秘密1:驚きの耐久性。和紙を「糸」にする特殊な加工技術

和紙の靴下が驚くほど丈夫である最大の理由は、和紙を「糸」へと生まれ変わらせる独自の加工技術にあります。まず、原料となるマニラ麻などから作られた和紙を、わずか数ミリ単位の極めて細いテープ状に裁断(スリット)します。この時点ではまだただの紙のテープですが、ここからが技術の真骨頂。この細いテープに均一な撚り(より)をかけていくことで、一本の強靭な「和紙糸」が完成するのです。この工程により、紙の繊維が強く結束し、綿やポリエステルといった一般的な素材にも劣らない、むしろそれを凌駕するほどの強度と耐久性が生まれます。

この技術は、単に撚りをかけるだけではありません。和紙の特性を損なわず、かつ最大限の強度を引き出すためには、撚りの回数や強さに精密な調整が求められます。長年の研究開発によって最適化されたこのプロセスを経ることで、和紙糸は洗濯を繰り返しても毛羽立ちにくく、摩擦にも強いという特性を獲得します。だからこそ、つま先やかかとのような、最も負担がかかりやすい部分でさえ、簡単には破れないのです。これは、日本の製紙技術と繊維技術が融合して生まれた、まさに「技術の結晶」と言えるでしょう。

秘密2:ムレとニオイを撃退する「多孔質構造」とは?

夕方になると感じる足のジメジメ感や、靴を脱いだ時の気になるニオイ。その主な原因は、汗と雑菌です。和紙の靴下がこの不快な問題を解決してくれる秘密は、和紙繊維が持つ「多孔質(たこうしつ)構造」にあります。多孔質とは、文字通り「無数の小さな穴が開いている」構造のこと。木炭が優れた消臭・調湿機能を持つことと同じ原理です。

和紙の繊維を拡大して見ると、この微細な穴が蜂の巣のように存在しています。この穴が、足から出た汗(水分)を瞬時に吸収し、そして素早く外へ放出する「呼吸」のような役割を果たします。これにより、靴下の中は常にドライでサラサラな状態が保たれ、湿気を好む雑菌の繁殖を強力に抑制します。雑菌が繁殖しにくいということは、ニオイの元となる物質が発生しにくいということ。これが、和紙の靴下が天然の消臭・抗菌機能を持つと言われる所以です。化学的な後加工に頼るのではなく、素材そのものが持つ自然の力で、一日中続く清潔感と快適さを実現しているのです。この優れた吸水速乾性は、綿の数倍とも言われ、特に汗をかきやすい夏場や、一日中靴を履きっぱなしの環境で絶大な効果を発揮します。

秘密3:素足より快適な履き心地を生む、日本の職人技

優れた素材である和紙糸も、それを靴下という形に仕上げる技術がなければ、その真価を発揮できません。和紙の靴下の極上の履き心地は、まさに日本の職人技の賜物です。和紙糸は、一般的な綿糸や化学繊維とは特性が異なり、非常にデリケートな素材です。そのため、編み上げる際には特別な配慮と高度な技術が求められます。

多くの工場では、生産効率を上げるために高速で靴下を編み上げますが、高品質な和紙の靴下は、あえて低速の編み機で、職人が機械の状態を常に確認しながら、ゆっくりと丁寧に編み立てられます。時間をかけて編むことで、和紙糸に余計な負担をかけず、その風合いを最大限に活かした、ふっくらとしながらもシャリ感のある独特の生地が生まれるのです。この丁寧な仕事が、足全体を優しく包み込みながらも、締め付け感のない絶妙なフィット感を実現します。まさに「Made in Japan」の品質を体現した、履く人のことを第一に考えたものづくり。この職人たちのこだわりこそが、丈夫さや機能性だけでなく、「また履きたい」と思わせる心地よさの最後の決め手となっているのです。

【体験談】普通の靴下とどう違う?和紙ソックスのリアルな履き心地レビュー

理論や理屈は分かったけれど、「実際のところ、履き心地はどうなの?」というのが一番気になるところですよね。ここでは、これまでごく普通の綿の靴下を履き続けてきた私が、初めて和紙の靴下を試した際のリアルな体験談をお届けします。特に、多くの人が悩みがちな「一日中革靴で過ごした日の快適さ」と、「洗濯を繰り返した後の耐久性」という2つのポイントに絞って、忖度なしのレビューをご紹介。果たして、和紙の靴下は本当に日々の足元の悩みを解決してくれる救世主となり得るのでしょうか。

一日中革靴で過ごした日の足のサラサラ感

「正直、最初は半信半疑でした。でも、その違いは歴然でしたね。」

これは、私が和紙の靴下を履いて初めて一日を過ごした日の素直な感想です。朝、新品の和紙ソックスに足を通した時の第一印象は「シャリっとしていて、気持ちいい」。綿の靴下のような柔らかさとは少し違う、独特の清涼感がありました。その日は外回りも多く、いつもなら夕方頃には革靴の中がじっとりと湿ってくるのを感じるのですが、その日は全く違いました。夜、帰宅して靴を脱いだ瞬間、驚きました。足が、信じられないくらいサラサラなのです。いつものようなジメッとした不快感がなく、ニオイもほとんど気になりません。まるで、足だけがずっと快適な環境にいたかのよう。和紙が持つ「多孔質構造」の吸湿・放湿性の高さを、身をもって体感した瞬間でした。これは、特に足のムレやニオイに悩むビジネスパーソンにとっては、革命的な体験になるはずです。

洗濯を繰り返してもヘタらないか?耐久性をチェック

快適さの次に重要なのが、やはり「丈夫で破れにくい」という耐久性です。安価な靴下は数回の洗濯で生地がヨレヨレになったり、かかとが薄くなったりしがち。そこで、私は同じ和紙の靴下を、ネットに入れて洗濯機で洗うという通常の使用方法で、約1ヶ月間、10回以上洗濯を繰り返してみました。結果は、期待以上のものでした。まず、生地のヘタリがほとんどありません。新品の時のようなシャリ感は少し落ち着きましたが、生地が薄くなったり、ゴムが伸びてしまったりするような劣化は見られませんでした。特に驚いたのは、最も摩耗しやすいはずのつま先とかかと部分。指でつまんでみても、生地の厚みはしっかりと保たれています。これなら、頻繁に買い替える必要もなく、長い目で見れば非常に経済的だと感じました。謳い文句通りの「丈夫さ」は、本物でした。

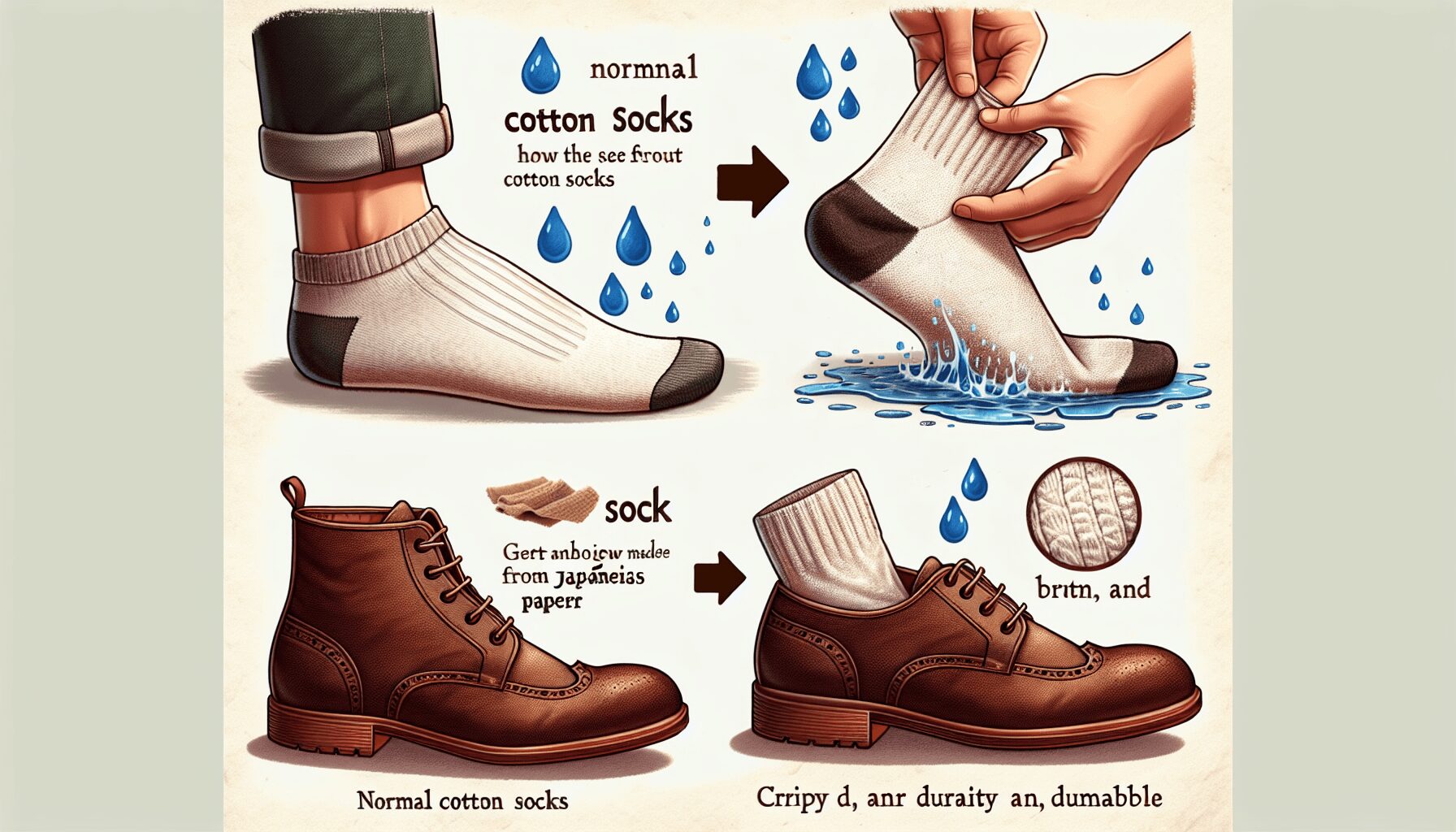

一般的な綿の靴下との比較

和紙の靴下を体験した今、改めて一般的な綿の靴下と比較すると、その違いは明確です。まず「快適性」。綿の靴下は吸水性は高いものの、一度濡れると乾きにくいのが難点。これがムレやニオイの原因になります。一方、和紙の靴下は吸水速乾性に優れ、常に足をドライに保ってくれます。次に「耐久性」。綿の靴下は履き心地が柔らかい反面、摩擦に弱く、特に負荷のかかる部分から破れやすいです。対して、特殊加工された和紙糸で作られた靴下は、圧倒的に丈夫で長持ちします。そして「清潔さ」。和紙が持つ天然の抗菌・消臭効果により、ニオイの発生を根本から抑えてくれます。価格は綿の靴下より高価な場合が多いですが、その耐久性と快適性、そして買い替え頻度の減少を考えれば、日々の満足度を含めて十分にその価値がある、というのが私の結論です。

【徹底比較】あなたに合う一足は?おすすめ和紙靴下ブランド5選

和紙の靴下の魅力がわかったところで、次に気になるのは「じゃあ、どこのブランドを選べばいいの?」ということでしょう。現在、様々なメーカーから特色ある和紙の靴下が販売されており、それぞれにこだわりや強みがあります。ビジネスシーンに特化したもの、スポーツでの使用を想定したもの、デザイン性に優れたものなど、選択肢は多岐にわたります。ここでは、数あるブランドの中から特におすすめの5つを厳選し、それぞれの特徴や価格帯、そして実際のユーザーレビューを交えながら徹底比較します。このセクションを読めば、あなたのライフスタイルやニーズにぴったり合った、運命の一足がきっと見つかるはずです。まずは、各ブランドの特徴を一目で比較できる一覧表をご覧ください。

おすすめ和紙靴下 比較一覧表

あなたに最適な一足を見つけるために、各ブランドの特徴をまとめました。価格、得意なシーン、耐久性の評価などを参考に、じっくり比較検討してみてください。

|

ブランド名 |

価格帯の目安 |

得意なシーン |

耐久性評価 |

主な特徴 |

|---|---|---|---|---|

|

【Factelier】 |

2,000円~3,500円 |

ビジネス・フォーマル |

★★★★★ |

美濃和紙100%使用。薄手で革靴に最適。消臭効果が非常に高い。 |

|

【Ashitabi】 |

1,800円~3,000円 |

スポーツ・アウトドア |

★★★★★ |

クッション性の高いパイル編み。足裏のサポート機能が充実。 |

|

【Tabio】 |

1,500円~2,500円 |

カジュアル・日常使い |

★★★★☆ |

カラーバリエーションが豊富。綿との混紡で柔らかな履き心地。 |

|

【福助】 |

2,500円~4,000円 |

ビジネス・立ち仕事 |

★★★★☆ |

段階着圧設計で足の疲れを軽減。5本指タイプも展開。 |

|

【靴下のhacu】 |

1,200円~2,000円 |

エントリー・普段履き |

★★★☆☆ |

コストパフォーマンスが高い。和紙靴下を初めて試す方におすすめ。 |

【Factelier】|特徴とユーザーレビュー

特徴:【ここにブランド1の特徴を記述します。例えば、ビジネスシーンに特化し、最高級の美濃和紙を贅沢に使用している点を強調します。糸の細さや編み方の工夫により、薄手でありながらも驚異的な耐久性を実現。スーツスタイルに合わせやすい、洗練されたカラー展開が魅力です。特に、一日中革靴を履く営業職や管理職の方から絶大な支持を得ています。価格は高めですが、その品質と長寿命を考えれば納得の一足。ギフトとしても喜ばれること間違いなしです。】

「取引先への訪問が多いのですが、この靴下にしてから夕方の足のニオイが全く気にならなくなりました。薄いのに本当に丈夫で、もう30回以上は洗濯していますが、まだ現役です。少し高いですが、それだけの価値はあります。」

– 40代・男性・営業職

【Ashitabi】|特徴とユーザーレビュー

特徴:【ここにブランド2の特徴を記述します。例えば、ランニングや登山などのアクティブなシーンを想定して開発されたスポーツモデルが主力です。衝撃を吸収する足底のパイル構造や、足のズレを防ぐアーチサポートなど、運動時のパフォーマンスを高める機能が満載。和紙の持つ速乾性が、運動中の汗による不快感を軽減し、マメや靴擦れの予防にも繋がります。耐久性も非常に高く、ハードな使用環境にも耐えうる設計。週末のアクティビティを全力で楽しみたい方におすすめです。】

「週末のトレッキングで使っています。普通のスポーツソックスだと下山時には汗でびっしょりでしたが、これは驚くほどサラサラ。クッション性も良くて足が疲れにくいです。もう他の靴下には戻れません。」

– 30代・女性・会社員

【Tabio】|特徴とユーザーレビュー

特徴:【ここにブランド3の特徴を記述します。例えば、日常のファッションに気軽に取り入れられるカジュアルさが魅力のブランドです。和紙の機能性はそのままに、綿やリネンなどをブレンドすることで、より柔らかくナチュラルな風合いを実現しています。スニーカーやサンダルにも合わせやすい、豊富なカラーとデザインが揃っているため、選ぶ楽しさもあります。和紙靴下の中では比較的手に取りやすい価格帯なのも嬉しいポイント。機能性もおしゃれも妥協したくない、そんな方にぴったりのブランドです。】

「和紙の靴下は初めてでしたが、履き心地が良くてびっくりしました。シャリ感がありつつも柔らかくて、夏場は特に気持ちいいです。色違いで何足か揃えて、毎日の服に合わせて楽しんでいます。」

– 20代・女性・学生

【福助】|特徴とユーザーレビュー

特徴:【ここにブランド4の特徴を記述します。例えば、足の健康を科学的に追求しているブランドです。特に、立ち仕事や長時間のデスクワークによる足のむくみや疲れに着目し、足首からふくらはぎにかけて圧力を変える「段階着圧設計」を取り入れたモデルが人気。和紙の快適性に加え、血行を促進する機能で、一日中軽やかな足元をサポートします。指が自由に動かせることで踏ん張りが効き、より高い安定性を得られる5本指タイプや足袋タイプも展開しており、選択肢の幅広さが特徴です。】

「一日中立ち仕事なので、夕方の足のむくみが悩みでした。この着圧ソックスを履くようになってから、足のだるさがかなり軽減されました。5本指タイプは指間の汗も吸ってくれるので、さらに快適です。」

– 50代・男性・販売員

【靴下のhacu】|特徴とユーザーレビュー

特徴:【ここにブランド5の特徴を記述します。例えば、「まずは和紙の靴下を試してみたい」というエントリーユーザー向けのブランドです。品質を保ちながらも、製造工程の効率化や素材の配合を工夫することで、優れたコストパフォーマンスを実現しています。機能性は高級ブランドに一歩譲る部分もありますが、和紙ならではのサラサラ感や丈夫さといった基本的なメリットは十分に体感できます。シンプルなデザインとベーシックなカラー展開で、どんなシーンにも合わせやすいのが特徴。まずは一足、その実力を試してみたいという方に最適です。】

「和紙の靴下が良いと聞いて、お試しで買ってみました。この価格でこの快適さと丈夫さなら大満足です。特に夏場のスニーカーの中が蒸れなくなったのが嬉しい。次はもっと高機能なタイプも試してみたいです。」

– 30代・男性・主夫

失敗しない和紙靴下の選び方|3つのチェックポイント

数ある和紙靴下の中から、自分にとって最高の一足を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。デザインや価格だけで選んでしまうと、「思っていたのと違った…」ということにもなりかねません。ここでは、あなたの目的や好みに合わせて最適な選択をするための、3つの簡単なチェックポイントをご紹介します。この3点を意識するだけで、購入後の満足度が格段にアップするはずです。

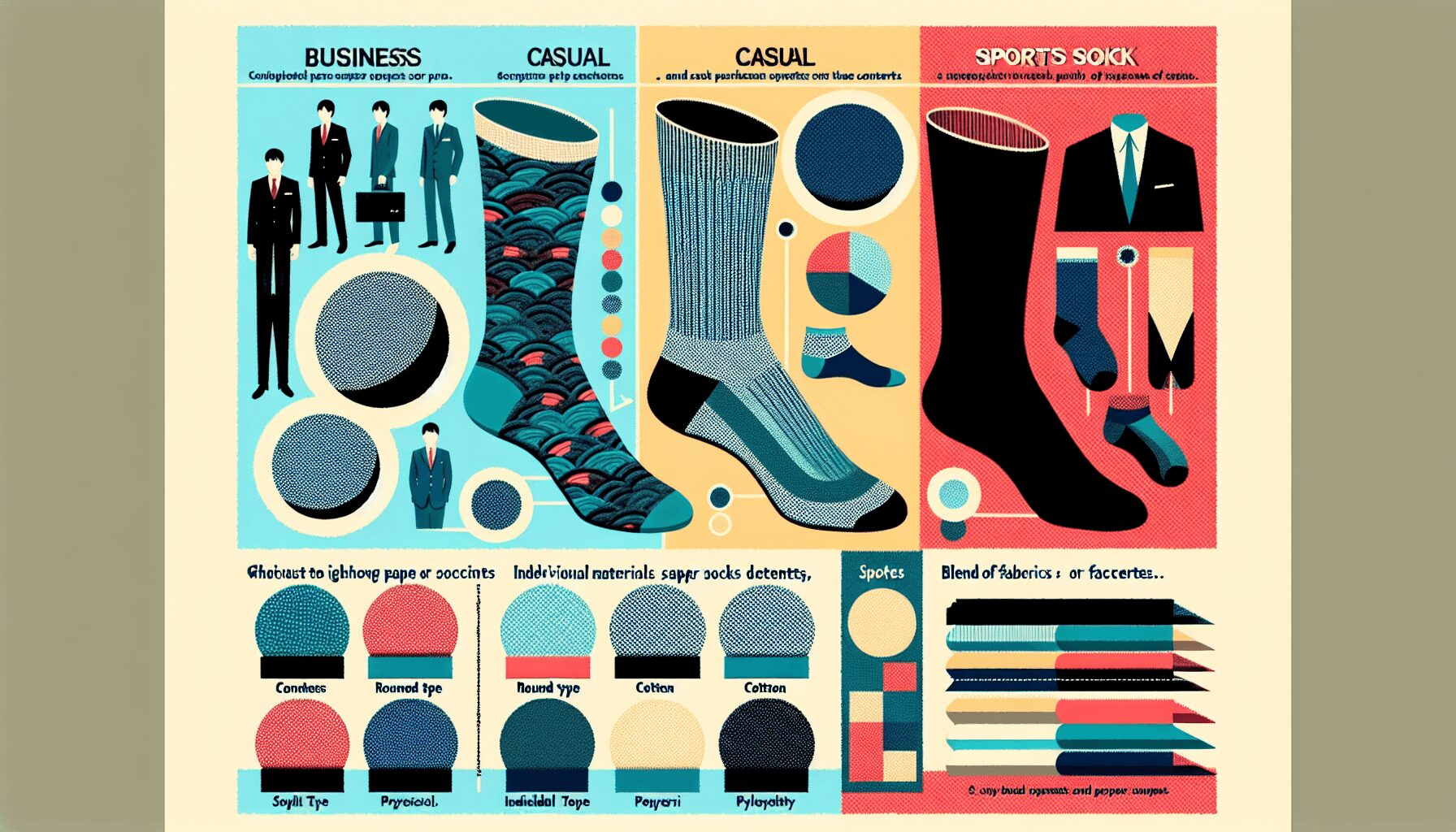

ポイント1:利用シーンで選ぶ(ビジネス、カジュアル、スポーツ)

まず最初に考えるべきは、「いつ、どんな場面で履くか」です。

-

ビジネスシーン:革靴に合わせるなら、薄手でフィット感の高いものがおすすめです。色はスーツに合わせやすい黒、紺、グレーなどのダークカラーが基本。リブ編みのシンプルなデザインが最適です。

-

カジュアルシーン:普段使いなら、デザインや色の自由度が高まります。スニーカーに合わせるなら少し厚手のもの、サンダルと合わせるならショート丈のものなど、ファッションに合わせて選びましょう。

-

スポーツシーン:ランニングやトレーニングで使うなら、クッション性やサポート機能が充実したモデルを選びましょう。足底が厚いパイル地になっているものや、土踏まずを支えるアーチサポート付きのものがおすすめです。

ポイント2:形状で選ぶ(5本指、足袋、通常タイプ)

靴下の形状も、履き心地や機能性を左右する重要な要素です。それぞれの特徴を理解して選びましょう。

-

通常タイプ(ラウンド):最も一般的で、どんな靴にも合わせやすい形状です。まずはこのタイプから試してみるのが良いでしょう。

-

5本指タイプ:指が一本一本独立しているため、指間の汗をしっかりと吸収し、ムレを強力に防ぎます。地面をしっかり掴む感覚が得られるため、スポーツや立ち仕事にも向いています。

-

足袋(たび)タイプ:親指が独立した形状で、踏ん張りが効きやすいのが特徴です。下駄や草履だけでなく、足袋型のスニーカーなどにも合わせられます。

ポイント3:和紙の含有率と素材のブレンドを確認する

和紙の靴下は、和紙100%のものから、綿やポリエステル、ポリウレタンなど他の繊維と混紡されているものまで様々です。

-

和紙の含有率が高いもの:和紙本来のシャリ感、吸湿速乾性、消臭効果を最も強く感じられます。機能性を最優先するなら高含有率のものがおすすめです。

-

他の素材との混紡タイプ:綿がブレンドされていれば柔らかさが、ポリエステルがブレンドされていれば速乾性や耐久性がさらに向上します。履き心地の好みや求める機能に応じて、素材のブレンド比率を確認しましょう。伸縮性のためのポリウレタンはほとんどの製品に含まれています。

和紙の靴下を長持ちさせる秘訣|正しい洗濯・お手入れ方法

丈夫さが魅力の和紙の靴下ですが、その性能を最大限に引き出し、より長く愛用するためには、少しだけお手入れに気を配ることが大切です。と言っても、決して難しいことではありません。ほんのひと手間を加えるだけで、風合いや機能性を損なうことなく、長期間快適な履き心地を保つことができます。お気に入りの一足を大切に育てるような気持ちで、ぜひ正しいお手入れ方法を実践してみてください。

基本的なお手入れのポイントは以下の通りです。

-

洗濯機で洗う際は裏返してネットに入れる:生地の表面を摩擦から守り、毛玉や毛羽立ちを防ぐための最も効果的な方法です。特に、他の洗濯物との絡まりを防ぐために洗濯ネットの使用を強く推奨します。

-

中性洗剤を使用する:アルカリ性の強い洗剤は、和紙の繊維を傷める可能性があります。おしゃれ着洗い用などの中性洗剤を使いましょう。また、漂白剤や柔軟剤は、和紙の持つ吸水性や風合いを損なう原因となるため、使用は避けてください。

-

乾燥機の使用は避ける:タンブラー乾燥の高温は、生地の縮みや劣化を招きます。洗濯後は、形を整えてから風通しの良い日陰で干すのがベストです。履き口を上にして、洗濯バサミで留めて干すと、ゴムの伸びを防ぐことができます。

和紙の靴下に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、和紙の靴下についてお客様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。購入前の疑問や不安の解消にお役立てください。

Q1. 和紙の靴下は水に濡れたら破れませんか?

A1. ご安心ください。破れません。和紙の靴下に使われている「和紙糸」は、和紙を細く切って撚りをかけて作られており、水に濡れることで逆に繊維の結束が強まる性質があります。そのため、雨に濡れたり、洗濯したりしても全く問題ありません。一般的な靴下と同様に扱うことができます。

Q2. 履き心地は硬いですか?ゴワゴワしませんか?

A2. 「紙」という言葉から硬いイメージを持たれるかもしれませんが、実際の履き心地は「シャリ感のある、サラリとした肌触り」です。ゴワゴワとした不快感はありません。綿の柔らかさとは異なりますが、肌にまとわりつかない独特の清涼感があり、一度履くとやみつきになる方も多いです。

Q3. 冬に履くと寒いですか?

A3. 和紙繊維は、夏は余分な熱を放出して涼しく、冬は繊維の持つ無数の穴(多孔質構造)が空気の層を作ることで、体温を保ち暖かさを維持する調温機能を持っています。そのため、夏はサラサラと涼しく、冬は意外なほど暖かく感じられ、一年を通して快適に履いていただけます。

Q4. 価格が高いように感じますが、なぜですか?

A4. 和紙の靴下は、原料となる和紙の製造から、それを糸に加工し、ゆっくりと丁寧に編み上げるまで、非常に多くの手間と時間がかかっています。この職人の技術とこだわりの製造工程が、価格に反映されています。しかし、その圧倒的な耐久性により、一般的な靴下よりもはるかに長持ちするため、買い替えの頻度を考えると、長期的にはコストパフォーマンスに優れていると言えます。

まとめ:丈夫で快適な和紙の靴下で、足元の悩みを解消しよう

「すぐに破れる」「夕方にはムレて臭う」…そんなありふれた、しかし根深い足元の悩み。この記事を通して、その解決策が日本の伝統素材「和紙」にあることをご理解いただけたのではないでしょうか。特殊な技術で生み出される驚異的な「丈夫さ」、素材自体が持つ科学的根拠に基づいた「快適さ」、そして日本の職人技が光る「履き心地」。これらすべてを兼ね備えた和紙の靴下は、単なる消耗品ではなく、あなたの日々の生活の質を向上させるパートナーとなり得ます。

もう、靴下の穴にがっかりしたり、靴を脱ぐ瞬間に躊躇したりする必要はありません。選び方のポイントを参考に、あなたにぴったりの一足を見つけ、ぜひその違いを体感してみてください。丈夫で破れにくい、そして最高に快適な和紙の靴下で、足元から始まる新しい毎日を手に入れましょう。

和紙の靴下について、さらに詳しい情報や購入はこちらから

コメント