Table of Contents

-

和紙の靴下は、特殊な和紙を細く切り、撚り合わせて作った「紙の糸」から作られています。

-

製造工程は大きく分けて、和紙を「紙の糸」にする工程、糸を「靴下の形」に編み立てる工程、そして品質を保証する「仕上げ」の3ステップです。

-

紙ならではの優れた吸湿速乾性と軽さ、そして驚くほどの丈夫さを兼ね備えており、蒸れにくく快適な履き心地が特徴です。

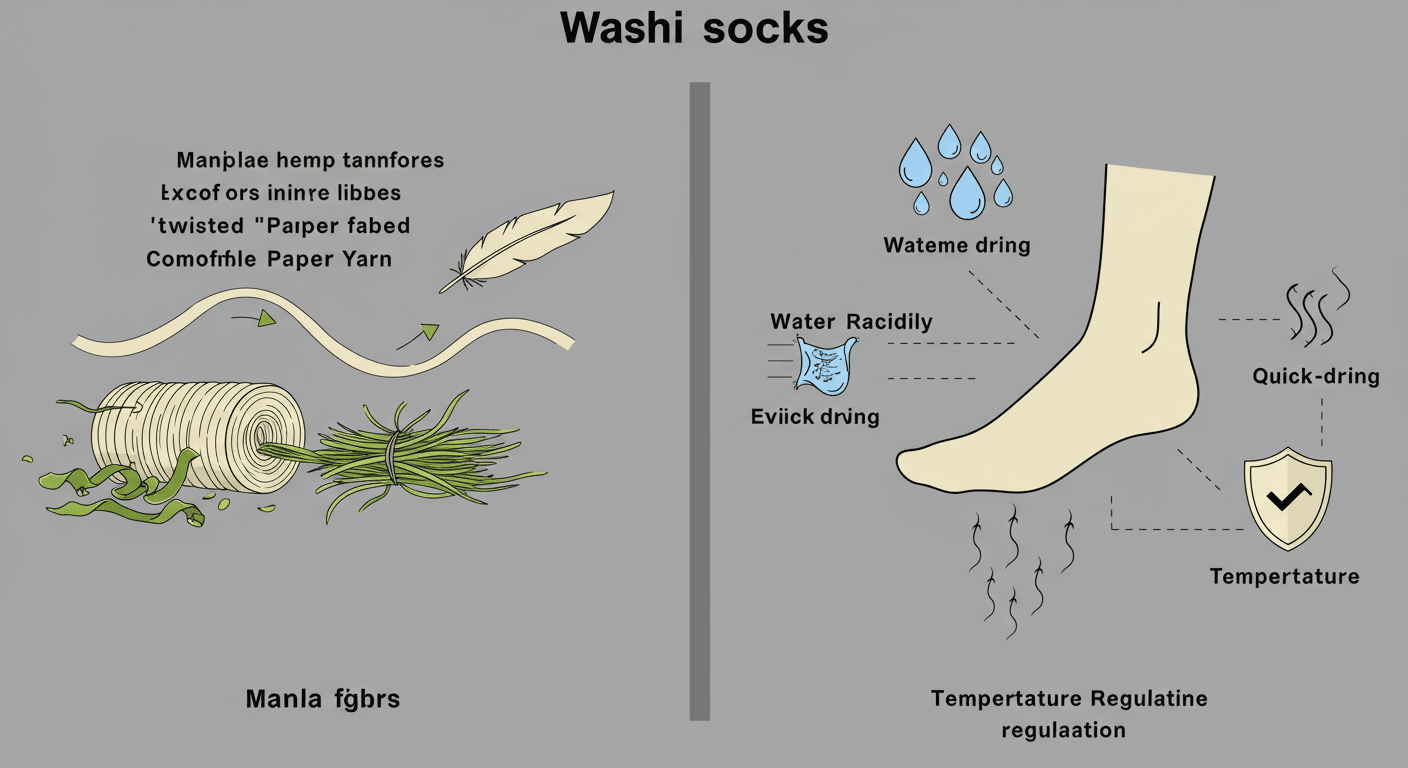

まずは基本から!そもそも「和紙の靴下」ってどんなもの?

「和紙の靴下」と聞くと、「え、紙でできた靴下?すぐに破れちゃいそう…」なんて思いませんか?実は、私たちが普段目にする書道用の和紙とは全くの別物なんです。和紙の靴下は、マニラ麻などを原料とした非常に丈夫な和紙を、髪の毛よりも細くスリットし、それを撚り合わせて作った特別な「紙の糸(かみのいと)」から作られています。この特殊な糸のおかげで、紙とは思えないほどの耐久性と、驚くほど快適な履き心地が生まれるんですよ。

「紙なのに破れないの?」和紙の靴下が持つ驚きの特徴

「紙」という言葉のイメージを良い意味で裏切ってくれるのが、和紙の靴下のすごいところ。その秘密は、原料である和紙の繊維構造にあります。多くの空気を含む多孔質な構造が、たくさんのユニークな特徴を生み出しているんです。具体的には、こんなメリットがあります。

-

驚きの丈夫さ:特殊な製法で作られた紙糸は、非常に高い強度を誇ります。スポーツソックスの耐久性テストで、一般的な綿の靴下の数倍もの強度を記録することもあるほどです。

-

抜群の吸湿性と速乾性:紙の繊維は水分を素早く吸収し、そして素早く放出します。そのため、汗をかいてもベタつきにくく、足元はいつもサラサラ。足の蒸れやニオイが気になる方には特におすすめです。

-

羽のような軽さ:同じ体積の綿糸と比べると、紙糸の重さは半分以下とも言われています。履いていることを忘れるほどの軽やかさで、足への負担を軽減してくれます。

-

夏は涼しく、冬は暖かい:繊維の中の無数の穴が空気の層を作るため、夏は熱がこもらず涼しく、冬は体温を保って暖かく感じさせてくれます。一年を通して快適に過ごせる万能選手なんですよ。

なぜ快適?綿や化学繊維との違いを比較

和紙の靴下の快適さをより深く知るために、身近な素材である綿(コットン)や化学繊維(ポリエステルなど)と比べてみましょう。それぞれの素材に良さがありますが、和紙は特に「湿度のコントロール」に優れていることがわかります。

|

機能 |

和紙 |

綿(コットン) |

化学繊維(ポリエステル等) |

|---|---|---|---|

|

吸湿性 |

◎ 非常に高い |

◯ 高い |

△ 低い |

|

速乾性 |

◎ 非常に速い |

△ 遅い |

◯ 速い |

|

丈夫さ |

◎ 非常に高い |

◯ 普通 |

◎ 高い |

|

軽さ |

◎ 非常に軽い |

◯ 普通 |

◎ 軽い |

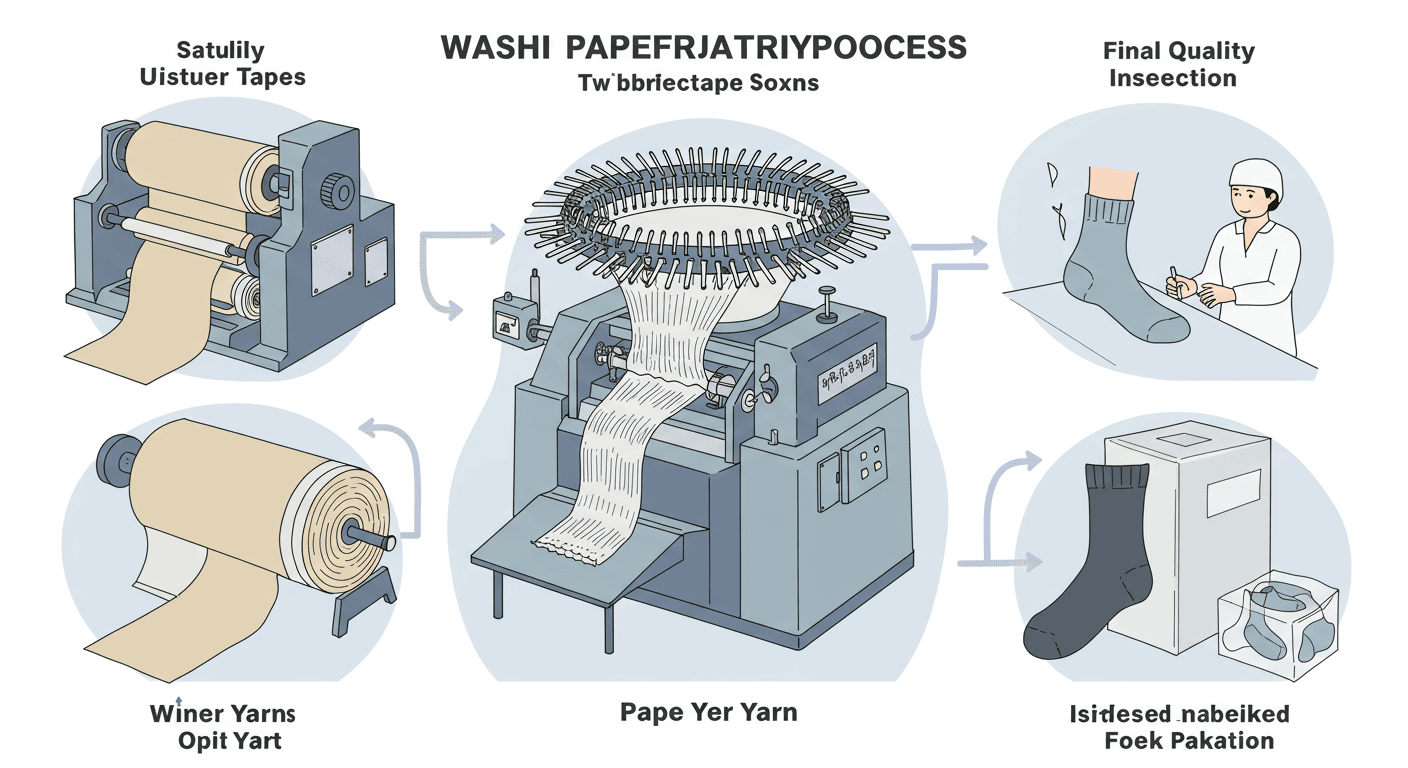

和紙が靴下に変身!製造工程を3ステップで見てみよう

さて、和紙の靴下の魅力がわかってきたところで、いよいよこの記事のメインテーマ、「和紙の靴下 製造工程」の旅に出かけましょう!一枚の大きな和紙が、どのようにして私たちの足元を快適にする一足の靴下へと姿を変えていくのか。その不思議な変身のプロセスを、大きく3つのステップに分けて、分かりやすくご紹介します。まるで魔法のような、日本のものづくりの技術を一緒に覗いてみましょう。

ステップ1:和紙から「紙の糸」へ〜スリットと撚糸の技術〜

すべての始まりは、大きなロール状に巻かれた特殊な和紙から。この和紙は、靴下に必要な強度としなやかさを持つ、厳選された原料から作られています。最初の工程は「スリット」です。専用の機械で、この大きな和紙をわずか数ミリ幅のテープ状に、正確に、そして大量に裁断していきます。まるで、きしめんのように細長く切られていくイメージですね。

次に、この細いテープ状の和紙を「撚糸(ねんし)」という工程で撚り合わせていきます。数本のテープを束ね、ねじりを加えることで、一本の丈夫な「紙の糸」が生まれるのです。この撚りの強さや回数を調整することで、糸の太さや風合い、シャリ感(さらっとした感触)が決まります。まさに、和紙の靴下の履き心地の基礎がここで作られる、非常に重要な工程です。この技術によって、ただの紙が、編み物ができるほどの強度としなやかさを持つ糸へと生まれ変わります。

ステップ2:糸から「靴下の形」へ〜熟練の技が光る編み立て〜

丈夫な「紙の糸」が完成したら、次はいよいよ靴下の形に編み上げていく「編み立て」の工程です。この工程では、何百本もの針が並んだ円筒状の編み機が使われます。紙糸をセットし、機械が回転しながら、糸を巧みに編み上げていくことで、おなじみの靴下の筒状の形が少しずつ出来上がっていきます。

しかし、紙糸は綿やウールの糸に比べて伸縮性が少なく、少し硬いという特性があります。そのため、編み機の速度を通常より落としたり、糸にかかるテンション(張力)を職人さんがミリ単位で微調整したりと、特別な配慮が必要です。最新の機械を使いながらも、最終的な品質は職人さんの長年の経験と勘に支えられているのです。ここで、あの独特のサラリとした肌触りとフィット感が生まれます。

ステップ3:最後の仕上げ〜検品と梱包〜

編み上がったばかりの靴下は、まだつま先の部分が開いたままの状態です。このつま先を一つひとつ丁寧に縫い合わせる「リンキング」という作業を行います。この縫い合わせがゴロつかないように、滑らかに仕上げるのも職人技の見せ所です。

その後、蒸気を当てて形を整える「セット」という工程を経て、いよいよ最終の「検品」です。ここでは、専門の検品スタッフが、一足一足手に取り、傷や汚れ、編み目の乱れがないかを厳しくチェックします。この徹底した品質管理をクリアしたものだけが、製品として認められ、きれいに梱包されて私たちの元へと届けられるのです。最後の最後まで、人の手と目が品質を支えています。

製造の裏側にある「こだわり」と「技術」

和紙の靴下の製造工程は、単に決められた手順をこなすだけではありません。その裏側には、より良い履き心地を追求するための、メーカーや職人さんたちの見えない「こだわり」と「技術」が隠されています。なぜ和紙の靴下はこんなにも快適なのか?その秘密を、もう少しだけ深掘りしてみましょう。製品の背景にあるストーリーを知ることで、足元の一足がもっと特別なものに感じられるはずです。

履き心地を決める!独自の素材開発と加工法

一口に「和紙の糸」と言っても、実はメーカーごとに様々な工夫が凝らされています。例えば、原料となる和紙に、強度を高めるマニラ麻の配合率を調整したり、より柔らかい風合いを出すために特殊な加工を施したり。また、撚糸の工程で、和紙の糸に伸縮性のある別の繊維をわずかに巻き付け、フィット感を向上させる技術もあります。こうした目に見えない素材レベルでの開発が、それぞれのブランドが持つ独自の履き心地を生み出しているのです。

職人技と最新機械の融合が生む高品質

和紙の靴下作りは、最新の機械技術と、それを操る人間の熟練した技のハーモニーによって成り立っています。機械は正確に、そして効率的に靴下を編み上げることができますが、紙糸というデリケートな素材を扱うには、それだけでは不十分です。その日の気温や湿度によって微妙に変化する糸の状態を感じ取り、機械の設定を微調整するのは、長年の経験を持つ職人さんにしかできない仕事です。

「紙の糸は生き物と同じ。その日の湿度や温度で微妙に表情を変えるから、機械任せにはできないんです。最後は人の手と目が頼りですね。」靴下職人

この言葉に、ものづくりへの深い愛情と誇りが感じられますね。

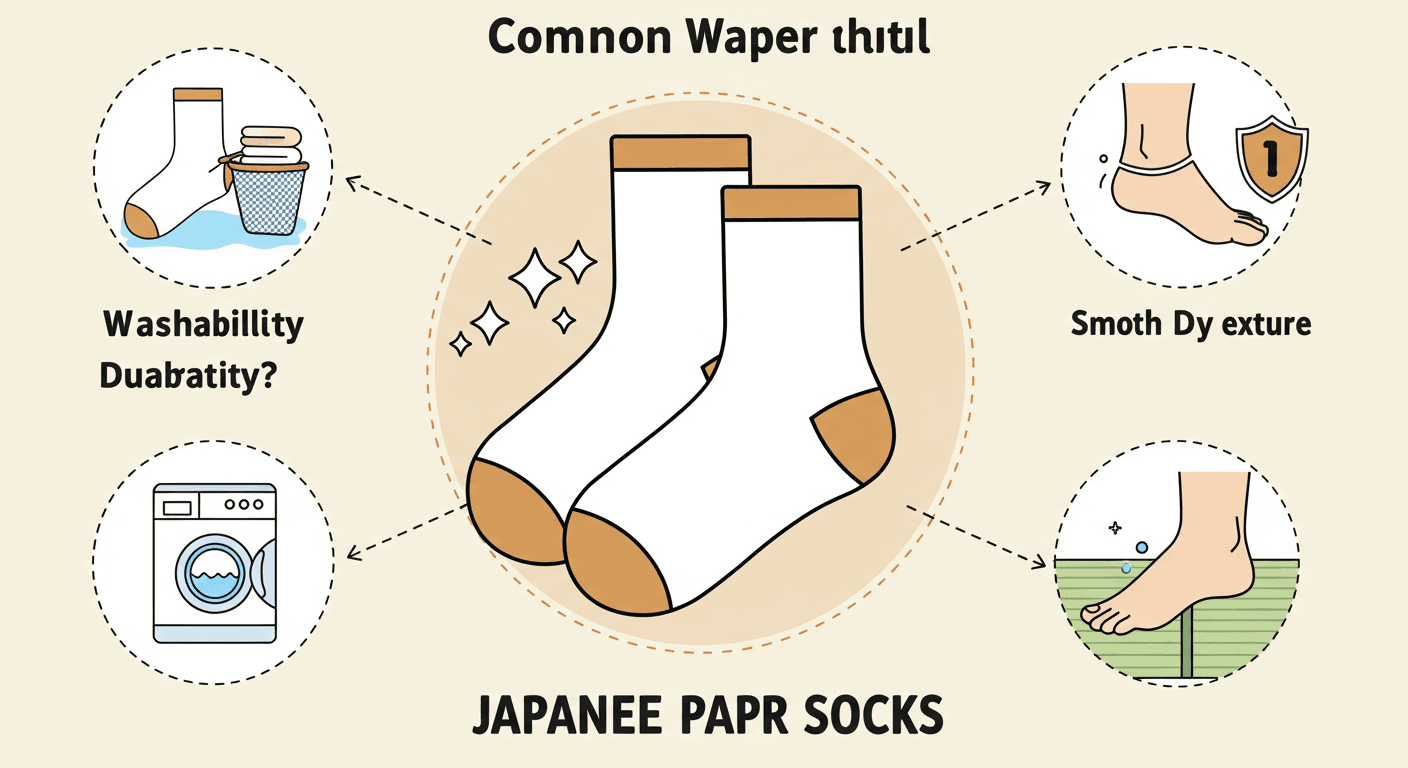

和紙の靴下に関するよくあるご質問(FAQ)

ここまで読んで、和紙の靴下に興味が湧いてきた方も多いのではないでしょうか。ここでは、皆さんが疑問に思いそうな点をQ&A形式でまとめてみました。

Q1. 和紙の靴下は、普通に洗濯機で洗えますか?

はい、ほとんどの製品がご家庭の洗濯機で洗えます。ただし、素材の風合いを長持ちさせるために、靴下を裏返して洗濯ネットに入れることをおすすめします。また、乾燥機の使用は縮みの原因になることがあるため、避けた方が良いでしょう。詳しくは製品についている洗濯表示をご確認ください。

Q2. 本当に丈夫なんですか?すぐに穴が開きませんか?

ご安心ください。製造工程でご紹介したように、特殊な製法で作られた紙糸は非常に丈夫です。メーカーによっては、一般的なスポーツソックスよりも摩耗に強いというテスト結果を出しているところもあります。もちろん、使い方にもよりますが、「紙だから弱い」という心配はほとんどありません。

Q3. 履き心地はどんな感じですか?ゴワゴワしませんか?

「ゴワゴワ」というよりは、「サラサラ」「シャリシャリ」とした独特の肌触りが特徴です。まるで、素足でござや畳の上を歩いているような、爽やかでドライな感覚です。汗をかいても肌に張り付きにくいので、一度履くとその快適さにやみつきになる方も多いですよ。

まとめ:伝統と技術が詰まった一足を試してみませんか?

和紙という日本の伝統的な素材が、最先端の技術と職人の知恵によって、私たちの暮らしに役立つ快適な靴下へと生まれ変わる。その製造工程の旅、いかがでしたでしょうか。この一足には、ただ珍しいだけでなく、日本のものづくりの心と確かな機能性が詰まっています。ぜひ一度、この不思議で快適な履き心地を、あなたの足で体感してみてください。

コメント