Table of Contents

- 「和紙の靴下、サイズ感は?」「本当に快適?」初心者のための基礎知識

- そもそも和紙の靴下とは?普通の靴下との違い

- 夏は涼しく冬は暖かい!和紙素材が持つ3つの驚きの効果

- 【後悔しない】和紙の靴下のサイズ選び完全ガイド

- ステップ1:まずは自分の正確な足のサイズを知ろう

- ステップ2:和紙素材特有のフィット感と伸縮性を理解する

- ステップ3:人気ブランド別サイズ感・特徴比較表

- 迷ったらコレ!サイズ選びで失敗しにくいモデルの傾向

- 【シーン・目的別】おすすめの和紙の靴下8選

- 初めての一足に|履き心地と基本性能で選ぶ定番モデル

- ビジネスシーンに最適|革靴でも蒸れない・臭わない高機能モデル

- スポーツ・アウトドアに|耐久性とサポート機能で選ぶ専門モデル

- 愛用者の声:リアルな履き心地レビュー

- 和紙の靴下を長持ちさせるには?正しいお手入れと洗濯方法

- 洗濯機は使える?和紙の靴下の正しい洗い方

- 毛玉や縮みを防ぐための保管方法と注意点

- 和紙の靴下に関するよくある質問(FAQ)

- まとめ:自分にぴったりのサイズを見つけて、和紙の靴下の快適さを体験しよう

- 和紙の靴下について、さらに詳しい情報や購入はこちらから

-

和紙の靴下は、綿の数倍の吸湿・吸水性を持ち、「夏は蒸れにくく、冬は暖かい」のが最大の特徴です。

-

サイズ選びは、まず自分の正確な足のサイズ(足長・足囲)を測ることから始めましょう。

-

和紙素材は化学繊維より伸縮性が穏やかなため、最初は少し硬く感じても履くうちに足に馴染みます。迷ったらワンサイズ上を選ぶのがおすすめです。

-

人気ブランドごとにサイズ感やフィット感が異なるため、比較表を参考に自分の足に合ったものを見つけることが後悔しないコツです。

「和紙の靴下、サイズ感は?」「本当に快適?」初心者のための基礎知識

「和紙の靴下って、なんだか良さそうだけど、普通の靴下と何が違うの?」「サイズ選びで失敗したくない…」そんな風に感じていませんか?SNSや友人から「快適だよ」と聞いて興味を持ったものの、一歩踏み出せないでいる方も多いかもしれません。特に、夏場の足のムレやニオイ、冬の底冷えといった悩みを抱えている方にとって、和紙の靴下は救世主になる可能性を秘めています。しかし、その独特の素材感から「サイズ感は?」「肌触りはチクチクしない?」といった不安がつきものですよね。この記事では、そんな和紙の靴下初心者のあなたが抱える疑問や不安を一つひとつ解消していきます。和紙素材の基本的な知識から、後悔しないためのサイズ選びの具体的なステップ、そして利用シーンに合わせたおすすめのモデルまで、わかりやすく徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、安心してあなたにぴったりの一足を選べるようになっているはずです。さあ、一緒に和紙の靴下の世界の扉を開けて、その驚くべき快適さを知る旅に出かけましょう。

そもそも和紙の靴下とは?普通の靴下との違い

和紙の靴下とは、その名の通り「和紙」を細く裁断し、撚り(より)をかけて作った糸で編まれた靴下のことです。紙と聞くと「水に濡れたら破れるのでは?」と心配になるかもしれませんが、原料に使われるマニラ麻などは非常に繊維が長く丈夫なため、優れた耐久性を持っています。普通の靴下に多い綿や化学繊維との最大の違いは、和紙繊維が持つ「多孔質(たこうしつ)」という構造にあります。繊維に無数の微細な穴が空いているため、驚くほどの吸湿性と速乾性を発揮するのです。これにより、汗をかいてもすぐに吸収・発散し、靴の中を常にサラサラの状態に保ってくれます。また、独特のシャリ感、ハリのある肌触りも特徴で、肌にベタつかず爽やかな履き心地を提供してくれます。品質の高い「日本製」、特に靴下の産地として有名な奈良県産のものが多いのも、信頼性の証と言えるでしょう。

夏は涼しく冬は暖かい!和紙素材が持つ3つの驚きの効果

和紙の靴下が一年中快適なのは、素材が持つ素晴らしい機能性のおかげです。特に注目すべき3つの効果をご紹介します。

-

驚異的な吸湿・速乾性で蒸れない:和紙の繊維は綿の数倍とも言われる高い吸湿性を誇ります。汗を素早く吸い取り、すぐに発散させるため、長時間革靴を履くビジネスシーンでも足が蒸れにくく、不快なベタつきを抑えます。

-

天然の消臭・抗菌効果で臭わない:繊維の多孔質構造が、ニオイの原因となるバクテリアの繁殖を抑制します。これにより、気になる足のニオイを自然に防いでくれるのです。清潔な状態が続くため、安心して靴を脱げます。

-

優れた調湿性で一年中快適:夏は余分な湿気を逃がして涼しく、冬は繊維の間に空気の層を保つことで体温を逃さず暖かく感じられます。この天然のエアコンのような機能が、季節を問わず快適な履き心地を実現します。

【後悔しない】和紙の靴下のサイズ選び完全ガイド

和紙の靴下の快適さを最大限に引き出すには、正しいサイズ選びが何よりも重要です。素材の特性を理解せずに選んでしまうと、「なんだかフィットしない」「思ったより快適じゃないかも…」と後悔につながることも。でも、ご安心ください。これから紹介する3つのステップを踏めば、初心者の方でも自分の足にぴったりの一足を見つけることができます。一般的な靴下選びとは少し違う、和紙の靴下ならではのポイントをしっかり押さえていきましょう。このガイドを読めば、あなたはもうサイズ選びで迷うことはありません。自分の足に吸い付くような、最高のフィット感を手に入れるための準備はできましたか?さっそく、最初のステップから始めていきましょう。

ステップ1:まずは自分の正確な足のサイズを知ろう

サイズ選びの基本は、自分自身の足の正確な寸法を知ることから始まります。普段履いている靴のサイズだけで判断せず、一度きちんと計測してみましょう。用意するものは、紙、ペン、そして定規(またはメジャー)だけです。

-

まず、床に紙を置き、その上にまっすぐ立った状態でかかとを壁につけます。

-

足の一番長い指の先端と、かかとの一番出っ張っている部分にペンで印をつけます。

-

その2点間の直線距離が、あなたの「足長(そくちょう)」です。

-

次にかかとを壁から離し、親指の付け根の一番出っ張った骨と、小指の付け根の一番出っ張った骨を通るようにメジャーを一周させます。この長さが「足囲(そくい)」です。

この「足長」と「足囲」の2つの数値が、靴下のサイズ表記(例:25-27cm)と照らし合わせる際の重要な基準になります。特に足幅が広い方や甲高の方は、足囲も考慮するとよりフィット感の高い一足を選べます。

ステップ2:和紙素材特有のフィット感と伸縮性を理解する

和紙の靴下選びで最も重要なのが、この素材特有の性質を理解することです。一般的な靴下によく使われるポリウレタンなどの化学繊維に比べ、和紙の糸は伸縮性が穏やかです。そのため、新品の状態では少し硬さやハリを感じ、「思ったより伸びないかも?」と感じるかもしれません。これが「シャリ感」や「ざらっとした感触」の正体であり、肌離れの良さやサラサラ感の源でもあります。

しかし、心配は無用です。和紙の繊維は、履き続けるうちに体温や湿気で少しずつ柔らかくなり、持ち主の足の形にゆっくりと馴染んでいくという素晴らしい特性を持っています。ジーンズを履き込んで自分だけの形に育てていく感覚に近いかもしれません。この特性を理解しておくと、最初の履き心地に戸惑うことなく、未来の快適さを楽しみに待つことができます。

もしあなたが普段から強いフィット感や締め付けに慣れている場合、和紙100%のモデルよりも、伸縮性を補うためにポリウレタンなどを少量混紡しているモデルから試してみるのがおすすめです。これにより、和紙の快適さと馴染みのあるフィット感の、良いとこ取りができます。

ステップ3:人気ブランド別サイズ感・特徴比較表

和紙の靴下は、ブランドによってサイズ展開やフィット感の考え方が異なります。ここでは、代表的な人気ブランドの傾向を比較し、あなたがどのブランドを選ぶべきかのヒントを提供します。自分の足のサイズと好みのフィット感を考えながら、最適な一足を見つけてください。

|

ブランド名 |

主なサイズ展開 |

フィット感の傾向 |

特徴・価格帯 |

|---|---|---|---|

|

Tabio(タビオ) |

22-24cm, 25-27cm |

標準的~ややタイトめ |

品質とデザイン性のバランスが良い。ビジネス向けからカジュアルまで幅広いラインナップ。価格は1,500円~2,500円前後。 |

|

SOUKI(ソウキ) |

S(22-24cm), M(25-27cm) |

標準的 |

奈良県広陵町の老舗メーカー。和紙100%に近い高混率モデルが人気。素材感を活かしたシンプルなデザインが多い。価格は2,000円前後。 |

|

GUNZE(グンゼ) |

25-27cm |

標準~ややゆったりめ |

大手ならではの安心感。機能性を重視したモデルが多く、特に消臭機能に定評がある。比較的手に取りやすい価格帯(1,000円~1,800円)。 |

|

A社(アウトドア系) |

S, M, L (ユニセックス) |

サポート感の強いタイトめ |

スポーツや登山向け。土踏まずのアーチサポートや、つま先・かかとのパイル編みなど、耐久性と機能性を追求。価格は2,500円~3,500円と高め。 |

※上記は一般的な傾向であり、モデルによってフィット感は異なります。詳細は各商品の説明をご確認ください。

迷ったらコレ!サイズ選びで失敗しにくいモデルの傾向

ここまで読んでもまだ迷ってしまう…というあなたへ。サイズ選びで失敗するリスクを減らすための、具体的なモデル選びのヒントをお伝えします。

まず、初めて和紙の靴下に挑戦する方は、「和紙と他の素材(綿やポリウレタンなど)の混紡タイプ」を選ぶのが最も安全です。ポリウレタンが少量でも入っていると、一般的な靴下に近い伸縮性が生まれるため、フィット感の違和感が少なくなります。和紙の持つ「蒸れない」「臭わない」というメリットを享受しつつ、履き心地のハードルを下げることができます。

次に、サイズ選びで境界線上にいる場合、例えば「24.5cmで、22-24cmと25-27cmのどちらを選ぶか迷う」というケース。この場合は、迷わず大きい方の「25-27cm」を選ぶことをおすすめします。和紙素材は洗濯で極端に縮むことは少ないですが、伸縮性が穏やかなため、小さいサイズを選ぶと窮屈に感じやすいからです。少しゆとりがある方が、和紙本来のサラリとした快適さを感じやすいでしょう。

【シーン・目的別】おすすめの和紙の靴下8選

あなたの足に合うサイズの選び方がわかったら、次はいよいよ具体的な一足を選んでいきましょう。和紙の靴下と一言で言っても、その種類は多岐にわたります。毎日の通勤で使うのか、週末のアウトドアで履くのか、それとも家でのリラックスタイムに求めるのか。あなたのライフスタイルや目的に合わせて最適なモデルを選ぶことで、その快適さは何倍にもなります。ここでは「初めての一足」「ビジネスシーン」「スポーツ・アウトドア」という3つの代表的なシーンに分けて、それぞれにおすすめのモデルのタイプを合計8つご紹介します。それぞれの特徴を比較しながら、あなたの「これだ!」と思える一足を見つけてください。リアルな愛用者の声も、きっとあなたの背中を押してくれるはずです。

初めての一足に|履き心地と基本性能で選ぶ定番モデル

和紙の靴下の世界へようこそ。最初の一足は、その良さを素直に感じられるバランスの取れたモデルがおすすめです。

-

スタンダードクルーソックス(和紙・綿・ポリウレタン混紡)

最も定番で失敗が少ないのがこのタイプ。和紙のサラサラ感と綿の柔らかさ、そしてポリウレタンの適度なフィット感を兼ね備えています。日常使いに最適で、どんな服装にも合わせやすいシンプルなデザインが魅力。まずはこの一足で、和紙の基本的な快適さを体感してみてください。 -

リブ編みカジュアルソックス

足首部分がリブ編みになっていることで、ずり落ちにくく、程よいホールド感があります。見た目にもカジュアルなアクセントとなり、スニーカーとの相性も抜群。和紙の機能性はそのままに、ファッションアイテムとしても楽しみたい方におすすめです。 -

ショート丈(くるぶし丈)ソックス

暖かい季節や、足元をすっきり見せたい時に活躍するのがショート丈。靴を履くと隠れるくらいの長さで、スニーカーやローファーにぴったりです。足裏の汗をしっかり吸ってくれるので、素足で靴を履くよりも格段に快適に過ごせます。

ビジネスシーンに最適|革靴でも蒸れない・臭わない高機能モデル

一日中革靴を履くビジネスパーソンにとって、足の蒸れやニオイは深刻な悩み。和紙の靴下は、そんな悩みを解決する強力な味方です。

-

ハイゲージ薄手ビジネスソックス

細い糸で高密度に編まれた「ハイゲージ」タイプは、薄手で滑らかな質感が特徴。ドレスシューズにも響かず、スマートな足元を演出します。和紙の強力な吸湿性と消臭効果で、長時間の会議や外回りでも、靴を脱ぐ瞬間まで自信を持てます。 -

ロングホーズ(ハイソックス)

足を組んだ時に素肌が見えないロングホーズは、スーツスタイルの基本。膝下までしっかりカバーすることで、汗を吸収する面積が広がり、より高い快適性を実現します。また、ふくらはぎを適度にサポートし、長時間の立ち仕事や移動による疲れを軽減する効果も期待できます。 -

隠れ5本指ソックス

見た目は普通のビジネスソックスですが、内部で指が5本に分かれているタイプ。それぞれの指が独立することで、指の間の汗をしっかりと吸収し、蒸れやニオイをさらに強力に防ぎます。水虫予防にも効果的で、一度履くと手放せなくなる人が続出する高機能モデルです。

スポーツ・アウトドアに|耐久性とサポート機能で選ぶ専門モデル

アクティブなシーンでは、快適さに加えて耐久性やサポート機能が求められます。和紙の特性は、実はスポーツとの相性も抜群です。

-

アーチサポート付きランニングソックス

土踏まず部分を強力にサポートするアーチサポート機能を搭載したモデル。着地時の衝撃を緩和し、足の疲れを軽減します。和紙の速乾性は、ランニング中の汗によるマメや靴擦れのリスクを低減。パフォーマンス向上に直結する一足です。 -

総パイル編みトレッキングソックス

靴下の内側がタオルのようなループ状の「パイル編み」になったモデル。優れたクッション性で、登山やハイキング時の足への負担を和らげます。和紙の持つ天然の調温機能が、標高差による気温の変化にも対応し、常に足を快適な状態に保ちます。耐久性も高く、ハードな使用にも耐える頼れる相棒です。

愛用者の声:リアルな履き心地レビュー

「半信半疑でビジネス用に買ってみましたが、本当に驚きました。夕方になっても靴の中がサラサラで、いつもの嫌なニオイが全くしないんです。最初は独特のシャリっとした感触に戸惑いましたが、今ではこの肌触りが病みつきです。もう普通の綿の靴下には戻れませんね。」

― 30代・男性会社員

和紙の靴下を長持ちさせるには?正しいお手入れと洗濯方法

お気に入りの一足を見つけたら、できるだけ長く、良い状態で使いたいものですよね。和紙はデリケートな素材だと思われがちですが、実はとても丈夫で、正しいお手入れをすれば驚くほど長持ちします。むしろ、綿素材よりも毛玉ができにくいというメリットもあるのです。しかし、その特性を無視した洗い方をしてしまうと、風合いを損ねたり、寿命を縮めてしまったりする可能性も。ここでは、和紙の靴下の性能を最大限に保ちながら、長く愛用するための洗濯方法と保管のコツを詳しく解説します。少しの手間をかけるだけで、購入したての快適な履き心地がずっと続きます。大切な靴下をいたわる気持ちで、ぜひ実践してみてください。

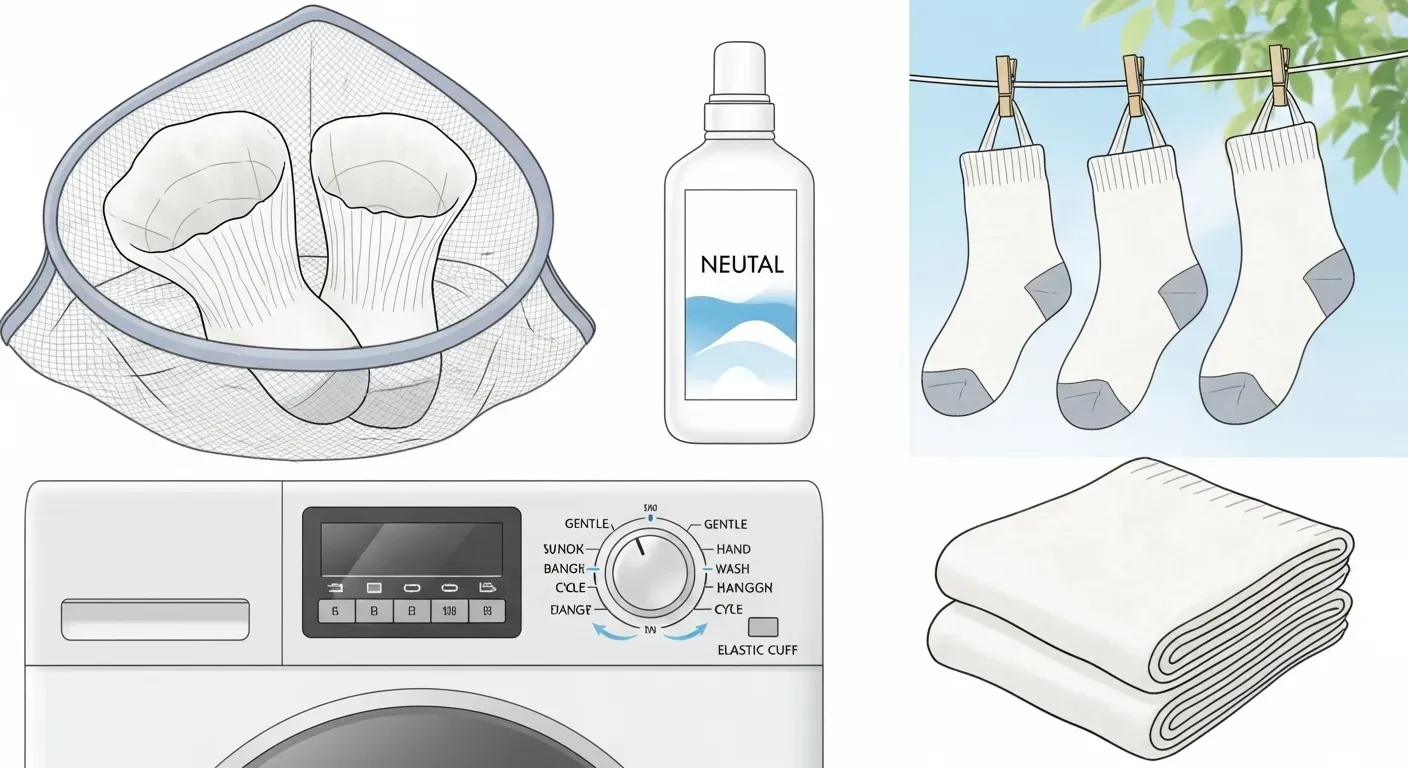

洗濯機は使える?和紙の靴下の正しい洗い方

結論から言うと、ほとんどの和紙の靴下は洗濯機で洗うことが可能です。ただし、いくつかのポイントを守ることが大切です。

-

裏返して洗濯ネットに入れる:まず、靴下を裏返します。こうすることで、表側の生地への摩擦ダメージを減らし、皮脂汚れなどが落ちやすくなります。そして、必ず目の細かい洗濯ネットに入れましょう。他の洗濯物との絡まりや、洗濯槽への引っ掛かりを防ぎます。

-

中性洗剤を使用する:洗剤は、アルカリ性のものよりも生地への負担が少ない「中性洗剤」を選びましょう。おしゃれ着洗い用の洗剤などが適しています。漂白剤や蛍光増白剤が入っている洗剤は、色合いや風合いを損なう可能性があるため避けてください。

-

「手洗いコース」や「ドライコース」で優しく洗う:洗濯機のコースは、水流の弱い「手洗いコース」や「ドライコース(おしゃれ着洗いコース)」を選びます。通常のコースで洗うと、強い水流で生地が傷んだり、型崩れしたりする原因になります。

-

乾燥機の使用は絶対に避ける:和紙の繊維は熱に弱いため、タンブラー乾燥機の使用は厳禁です。急激な熱と摩擦により、縮みや劣化が起こる可能性があります。

毛玉や縮みを防ぐための保管方法と注意点

洗い終わった後の干し方と保管方法も、靴下の寿命を左右する重要なポイントです。

-

形を整えて陰干しする:洗濯が終わったら、すぐに取り出します。濡れたまま放置すると、雑菌が繁殖しニオイの原因になります。軽くシワを伸ばし、履き口のゴム部分を上にして洗濯バサミで留め、風通しの良い日陰で干しましょう。直射日光は色褪せや繊維の劣化につながるので避けてください。和紙は速乾性に優れているため、室内干しでも比較的早く乾きます。

-

履き口のゴムを傷めない保管:完全に乾いたら、履き口のゴムを伸ばすような保管方法は避けましょう。よくある「履き口でまとめて丸める」という方法は、ゴムの劣化を早めてしまいます。左右を揃えて、優しく二つ折りにたたんで収納するのがおすすめです。

-

連続での着用は避ける:どんなに良い靴下でも、毎日連続で履くと繊維が休む時間がなく、傷みが早くなります。お気に入りの一足でも、1日履いたら1〜2日休ませるのが理想です。複数の和紙の靴下をローテーションで履くことで、一足一足が長持ちします。

和紙の靴下に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 紙でできているけど、耐久性は大丈夫?すぐに破れたりしませんか?

A1. はい、ご安心ください。靴下に使われる和紙糸は、非常に繊維の長いマニラ麻などを原料とし、特殊な製法で撚りをかけて作られているため、見た目以上に高い強度と耐久性を持っています。実際に、綿素材よりも摩擦に強いというデータもあるほどです。正しいお手入れをすれば、一般的な靴下と同じか、それ以上に長持ちします。

Q2. 「シャリシャリ」「ざらっとした」という表現がありますが、肌触りは硬いのでしょうか?

A2. 新品の状態では、綿の靴下のような柔らかさとは違う、独特のハリやコシを感じるかもしれません。これが「シャリ感」です。しかし、チクチクするような刺激的な硬さではなく、肌にまとわりつかない爽やかな感触です。また、洗濯を繰り返したり、履き込んだりするうちに繊維が柔らかく馴染んでいき、より優しい肌触りに変化していきます。

Q3. 夏用のイメージが強いですが、冬に履いても大丈夫ですか?

A3. はい、和紙の靴下は一年中快適に履けるオールシーズン対応です。和紙繊維の多孔質構造は、夏には湿気を逃がして涼しさを保ちますが、冬にはその微細な穴に体温で温められた空気を溜め込むことで、優れた断熱効果を発揮します。足元が冷えやすい方にも、冬場の「底冷え対策」としておすすめです。

Q4. クルー丈以外の長さのバリエーションはありますか?

A4. はい、様々なバリエーションがあります。スニーカーソックスのような「ショート丈(くるぶし丈)」、スーツスタイルに最適な「ロングホーズ(ハイソックス)」、指が独立してさらに快適な「5本指ソックス」や「足袋ソックス」など、用途やファッションに合わせて選べる多様なモデルが展開されています。

まとめ:自分にぴったりのサイズを見つけて、和紙の靴下の快適さを体験しよう

この記事では、和紙の靴下の基本から、後悔しないためのサイズ選びの具体的なステップ、そしてシーン別のおすすめモデルまでを詳しく解説してきました。もう、あなたが和紙の靴下選びで迷うことはないはずです。重要なのは、まず自分の正確な足のサイズを知り、和紙素材特有の穏やかな伸縮性を理解すること。そして、ブランドごとの特徴を参考に、あなたの目的や好みに合った一足を選ぶことです。最初は少し勇気がいるかもしれませんが、その一歩を踏み出せば、きっと今までにない快適な足元の世界が待っています。ぜひ、あなただけの一足を見つけて、その驚くべき心地よさを体感してください。

和紙の靴下について、さらに詳しい情報や購入はこちらから

コメント