Table of Contents

- そもそも和紙繊維とは?日本の伝統が生んだ未来の素材

- 和紙が「繊維」になる仕組みをわかりやすく解説

- 1000年以上の歴史を持つ和紙の文化と背景

- なぜ注目される?和紙繊維が持つ7つの驚くべき特性

- 1. 驚きの軽さと丈夫さ(耐久性)

- 2. 夏は涼しく冬は暖かい「天然の調湿機能」

- 3. 汗をかいても快適「高い吸水性と速乾性」

- 4. 気になるニオイを防ぐ「天然の抗菌・消臭効果」

- 5. 肌にやさしい「紫外線カット効果」

- 6. 地球にやさしいサステナブル素材

- 7. 毛羽立ちが少なく、なめらかな肌触り

- 購入前に知っておきたい和紙繊維のメリット・デメリット

- 和紙繊維を選ぶべき5つのメリット

- 考慮すべき3つのデメリットと対策

- こんなところにも!和紙繊維が使われている製品例

- 衣料品:シャツ・デニム・アウター

- インナー・靴下:肌に直接触れるアイテムこそ

- タオル・寝具:毎日の暮らしを快適に

- 雑貨:マスク・帽子・バッグ

- 手芸・クラフト用の「和紙糸」

- 初心者でも失敗しない!和紙繊維製品の選び方と価格帯

- 購入時にチェックすべき3つのポイント

- 主要ブランド・製品の比較表

- 価格帯の目安はどれくらい?

- 長く愛用するための和紙繊維製品のお手入れ方法(洗濯ガイド)

- 基本的な洗濯の注意点

- 干し方と保管方法のコツ

- 【深掘り解説】和紙繊維はどのようにつくられる?

- 原料となる植物(楮・三椏など)

- 和紙から糸へ:製造工程の3ステップ

- 和紙繊維に関するよくあるご質問(FAQ)

- まとめ:和紙繊維で始める、心地よくサステナブルな暮らし

- 和紙の靴下について、さらに詳しい情報や購入はこちらから

-

和紙繊維は、和紙を細く切り、撚りをかけて作られる日本古来の知恵と技術から生まれた天然由来の機能性素材です。

-

「軽量」「調湿性」「吸水速乾性」「抗菌防臭」「UVカット」など多くの優れた特性を持ち、特に湿度の高い日本の気候に適しています。

-

サステナブルな素材として環境負荷が少なく、衣料品からタオル、雑貨まで幅広い製品に活用され、私たちの暮らしを快適にします。

-

価格は一般的な素材より高めですが、その多機能性と快適さ、耐久性から長期的な価値があります。適切なお手入れで長く愛用できます。

そもそも和紙繊維とは?日本の伝統が生んだ未来の素材

「和紙」と聞くと、障子や書道で使う伝統的な紙を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし今、その和紙が持つ驚くべきポテンシャルが「繊維」という形で再発見され、アパレル業界やライフスタイル分野で大きな注目を集めています。和紙繊維とは、文字通り和紙を原料にして作られた糸、およびその糸から作られた生地や製品のことです。1000年以上の歴史を持つ日本の伝統素材が、最先端の技術と融合することで、私たちの暮らしをより快適で、よりサステナブルにする「未来の素材」へと進化を遂げたのです。

この素材の最大の魅力は、紙とは思えないほどの機能性の高さにあります。例えば、綿(コットン)と比較して非常に軽く、それでいて驚くほどの丈夫さを誇ります。また、和紙の原料である植物由来の多孔質な構造により、まるで呼吸するかのように湿気を吸ったり吐いたりする「調湿性」に優れています。これにより、夏は汗をかいてもサラサラと快適に、冬は衣服内の湿度を保ち暖かく感じさせてくれるのです。さらに、天然の抗菌・消臭効果や紫外線カット効果まで備えているというから驚きです。化学的な加工に頼らず、素材そのものが持つ力でこれほどの機能性を実現している点は、環境意識が高まる現代において非常に価値が高いと言えるでしょう。この記事では、初めて和紙繊維に触れる方にも分かりやすく、その基本から魅力、選び方までを徹底的に解説していきます。

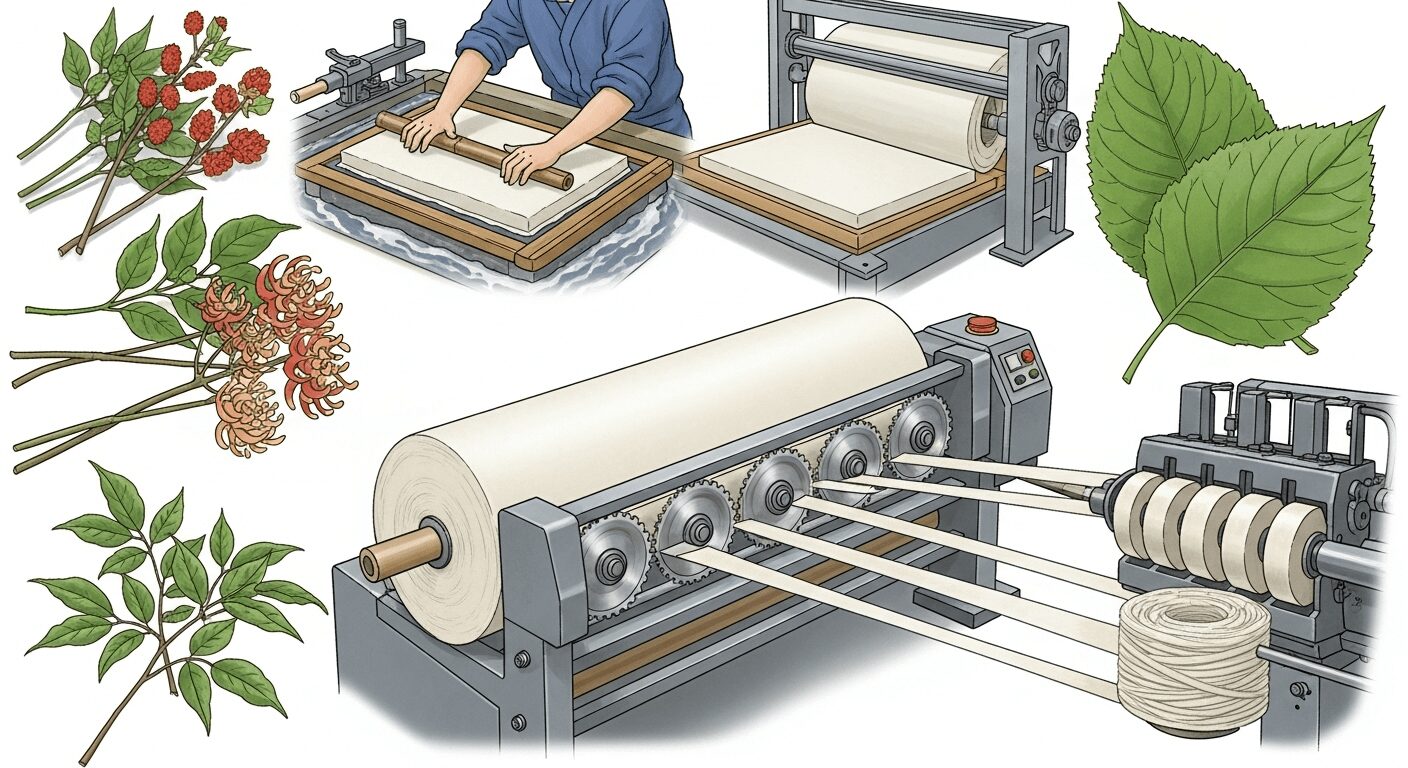

和紙が「繊維」になる仕組みをわかりやすく解説

「紙がどうやって糸になるの?」と不思議に思うかもしれません。その製造プロセスは、日本の職人たちの知恵と精密な技術の結晶です。工程は大きく分けて3つのステップで構成されています。

-

製紙(せいし): まず、原料(主にマニラ麻など)から、糸の元となる丈夫で薄い和紙を作ります。この段階で、最終的な糸の品質が決まるため、非常に重要な工程です。

-

スリット: 次に、出来上がった和紙を、専用の機械でミリ単位の極めて細いテープ状に裁断(スリット)していきます。髪の毛ほどの細さにまで切ることも可能で、この幅が糸の太さを決定します。

-

撚糸(ねんし): 最後に、細く切られたテープ状の和紙に「撚り(より)」をかけていきます。こよりを作るように回転させながら撚ることで、強度としなやかさを持った一本の「糸」が完成します。

このシンプルな工程の中に、和紙の特性を最大限に引き出すための様々な工夫が凝縮されています。こうして作られた和紙の糸は、他の繊維(コットンやポリエステルなど)と組み合わせることで、さらに多様な機能と風合いを持つ生地へと生まれ変わるのです。

1000年以上の歴史を持つ和紙の文化と背景

和紙繊維のルーツは、日本の誇る伝統文化「和紙」にあります。和紙の歴史は非常に古く、その製法が日本に伝わったのは7世紀初頭とされています。驚くべきはその耐久性で、奈良の正倉院には1300年以上前に作られた和紙が、今なおその姿を留めて保管されています。この「1000年持つ紙」と言われるほどの強靭さと保存性の高さが、和紙繊維の耐久性の基盤となっています。

古くから和紙は、その美しさだけでなく、軽さや通気性といった機能性から、障子や提灯、傘など、日本の暮らしの様々な場面で活用されてきました。日本の高温多湿な気候の中で、人々が快適に過ごすための知恵が和紙には詰まっていたのです。和紙繊維は、この先人たちの知恵を受け継ぎ、現代の技術でその機能性をさらに引き出した、まさに「温故知新」を体現する素材と言えるでしょう。

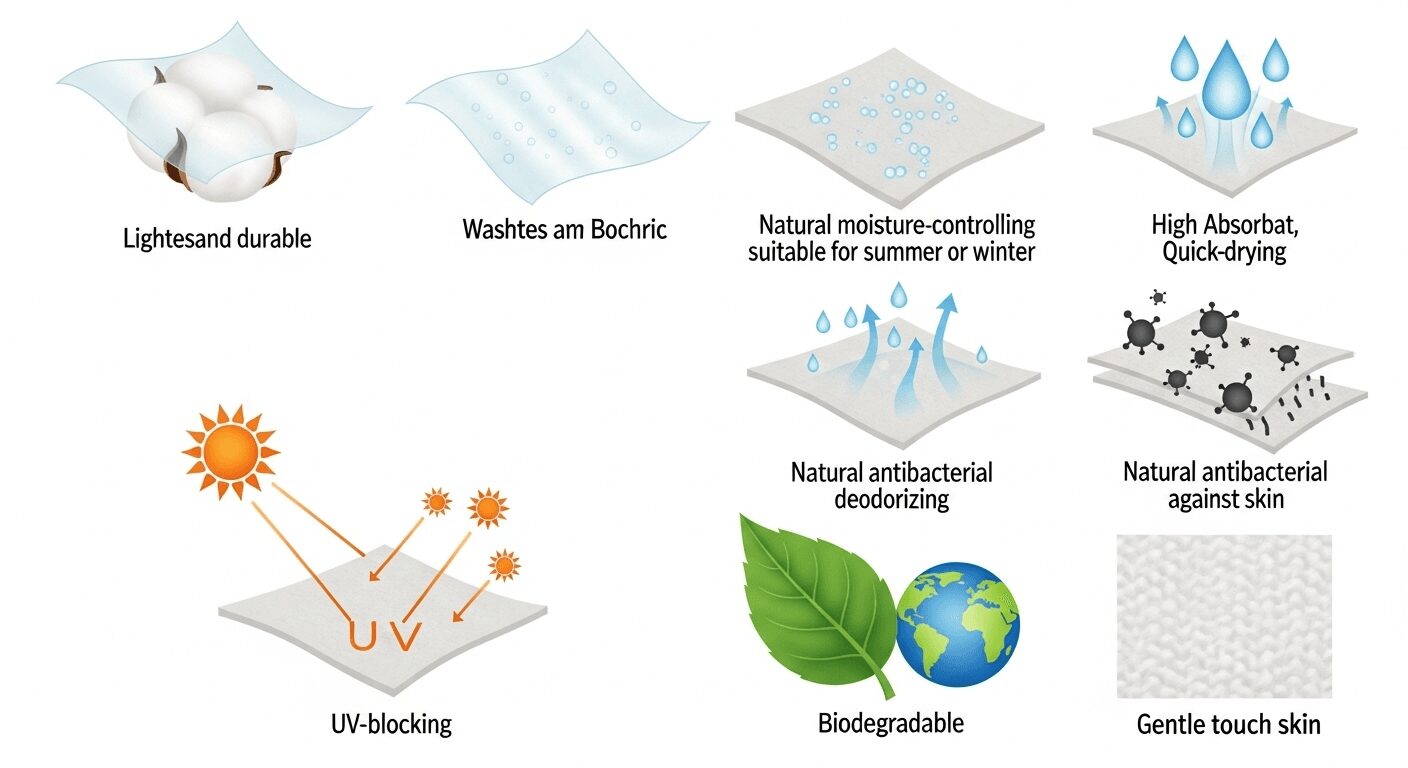

なぜ注目される?和紙繊維が持つ7つの驚くべき特性

和紙繊維がなぜこれほどまでに注目を集めているのか。その理由は、天然素材とは思えないほどの多彩な機能性にあります。ここでは、和紙繊維が持つ代表的な7つの特性を、具体的なシーンを交えながら詳しく解説します。これらの特性を知れば、きっとあなたも和紙繊維製品を試してみたくなるはずです。これらの機能は、多くの場合、化学的な後加工ではなく、和紙そのものが持つ構造に由来しているのが大きな特徴。肌が敏感な方や、ナチュラルなものを好む方にも安心してお使いいただけます。

1. 驚きの軽さと丈夫さ(耐久性)

和紙繊維の製品を手に取ってまず驚くのが、その「軽さ」です。同じ体積の綿(コットン)と比較すると、半分以下の重さしかない製品も珍しくありません。この軽さは、長時間の着用でも疲れにくく、肩こりなどのストレスを軽減してくれます。旅行や出張の際も、衣類の軽量化に大きく貢献するでしょう。そして、軽いからといって弱いわけではありません。原料となる和紙は繊維が長く複雑に絡み合っているため、非常に高い強度を誇ります。水に濡れても強度が落ちにくく、繰り返し洗濯してもへたりにくいという耐久性も兼ね備えています。

2. 夏は涼しく冬は暖かい「天然の調湿機能」

和紙繊維は「呼吸する繊維」とも呼ばれます。繊維一本一本に微細な隙間が無数にあり、これが空気中の湿度をコントロールする役割を果たします。湿度が高い夏場には、余分な湿気を素早く吸収し、衣服内をドライで快適な状態に保ちます。逆に乾燥する冬場には、適度な水分を保持して湿度を調整し、暖かさをキープしてくれるのです。この天然のエアコンのような機能により、一年を通して心地よい着用感を得られます。特に、季節の変わり目の寒暖差が激しい時期に、その真価を発揮するでしょう。

3. 汗をかいても快適「高い吸水性と速乾性」

ジメジメした季節やスポーツで汗をかいた時、衣服が肌に張り付く不快感は誰しも経験があるでしょう。和紙繊維は、この悩みを解決する優れたパートナーです。その秘密は、原料である和紙の特性に由来する抜群の吸水性にあります。汗や湿気を素早く吸収し、繊維の表面積が広いため、水分を効率的に発散させることができます。つまり、「吸水性」と「速乾性」の両方を高いレベルで実現しているのです。一般的なコットン製品と比較しても、その乾きの速さは歴然。汗をかいてもベタつきにくく、常にサラッとした肌触りを保ちます。この特性は、インナーや靴下、スポーツウェア、そして夏の衣料品に最適と言えます。

4. 気になるニオイを防ぐ「天然の抗菌・消臭効果」

和紙繊維が持つ微細な多孔質構造は、ニオイの原因となるアンモニアなどの分子を物理的に吸着する働きがあります。これにより、汗のニオイや部屋干しの際の生乾き臭などを効果的に抑制します。化学的な抗菌剤や消臭剤を後から加工するのではなく、素材自体が持つ自然な力で作用するため、肌への負担も少なく安心です。特に、ニオイがこもりやすい靴下やインナー、トレーニングウェアなどでこの効果を実感できるでしょう。一日中履いた靴を脱いだ時の、あの嫌なニオイが軽減されるのは嬉しいポイントです。

5. 肌にやさしい「紫外線カット効果」

意外に知られていませんが、和紙繊維は天然のUVカット機能も備えています。和紙の複雑な繊維構造が、物理的に紫外線を乱反射させることで、肌への到達を防ぎます。製品にもよりますが、羽織るだけで手軽に紫外線対策ができるのは大きなメリット。日焼け止めを塗りづらい首元や腕などをカバーするカーディガンやシャツ、帽子などに最適な素材です。

6. 地球にやさしいサステナブル素材

環境への配慮が求められる現代において、和紙繊維は非常にサステナブルな選択肢です。主な原料として使われるマニラ麻などは生育が早く、農薬や化学肥料をほとんど必要としないため、環境負荷が少ない植物です。また、最終的に製品が役目を終えた後は、土に埋めると生分解され自然に還ります。石油由来の化学繊維とは異なり、マイクロプラスチック問題の原因にもなりません。自然の恵みを活かし、自然に還る。和紙繊維を選ぶことは、地球の未来を考えた賢い消費行動にも繋がるのです。

7. 毛羽立ちが少なく、なめらかな肌触り

「紙の繊維」と聞くと、どこかゴワゴワ、ザラザラした肌触りを想像するかもしれません。しかし、実際の和紙繊維は非常に滑らかで、肌への刺激が少ないのが特徴です。繊維の表面がフラットで、コットンなどに見られるような「毛羽(けば)」がほとんどありません。そのため、チクチク感がなく、敏感肌やアトピー肌の方でも安心して着用できるという声が多く聞かれます。この毛羽立ちの少なさは、繰り返し洗濯しても毛玉ができにくいというメリットにも繋がります。長く使っても新品のような風合いを保ちやすいのも、和紙繊維の隠れた魅力です。

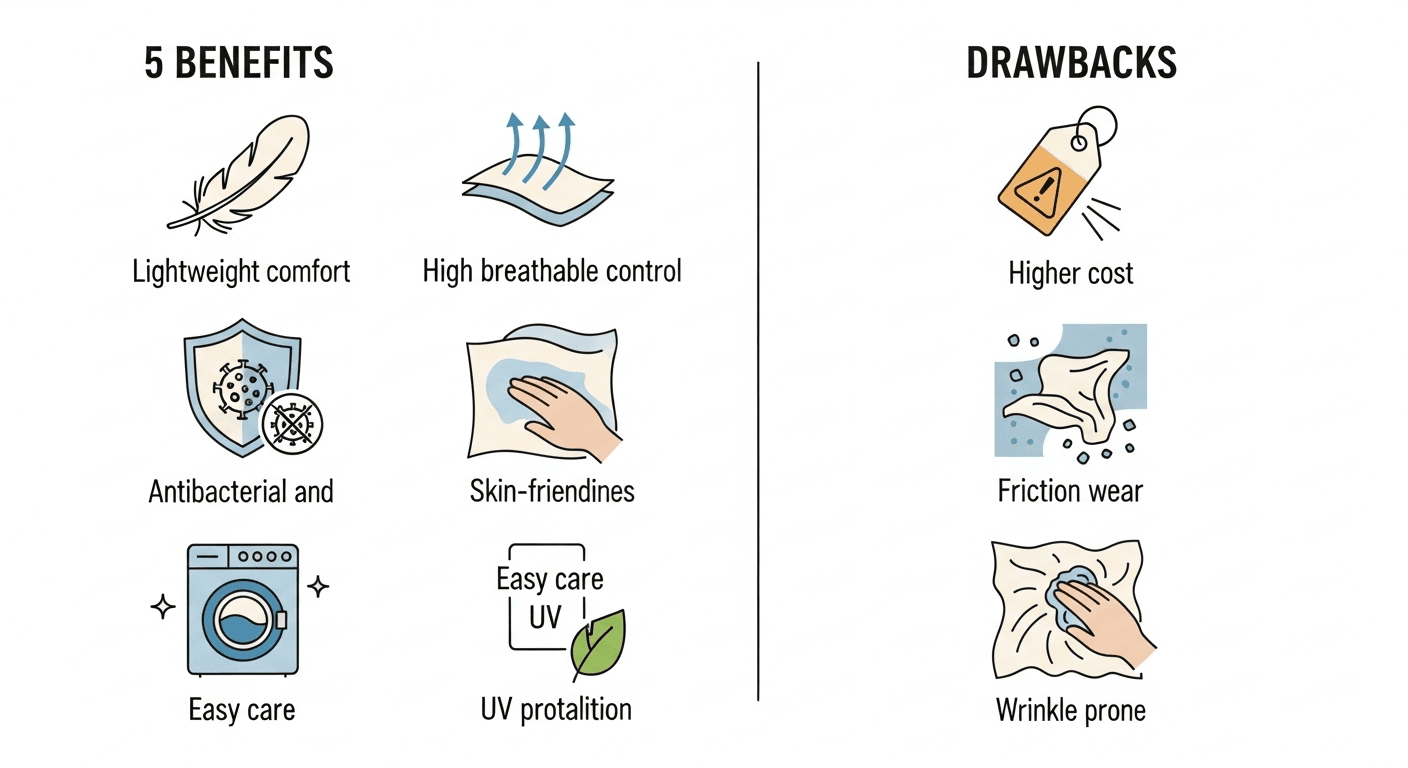

購入前に知っておきたい和紙繊維のメリット・デメリット

ここまで和紙繊維の素晴らしい特性を見てきましたが、どんな素材にも良い面と、知っておくべき側面があります。購入してから「思っていたのと違った」とならないために、ここではメリットとデメリットを公平に、そして分かりやすく整理しました。これらを理解することで、あなたのライフスタイルに和紙繊維が本当に合うのかどうかを判断する手助けになるはずです。特にデメリットについては、その対策も合わせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

和紙繊維を選ぶべき5つのメリット

和紙繊維製品を選ぶことで得られる主なメリットを、生活の中での具体的な利点としてまとめました。

-

圧倒的な快適性: 「軽量」「高い通気性」「調湿性」「吸水速乾性」といった機能が組み合わさることで、一年中、どんな天候でも快適な着心地を提供します。特に日本の高温多湿な夏には、その価値を最大限に感じられるでしょう。

-

衛生面での安心感: 天然の「抗菌・消臭効果」により、汗のニオイや雑菌の繁殖を抑えます。肌に直接触れるインナーや靴下、タオル、寝具などに使うことで、清潔で衛生的な毎日をサポートします。

-

肌への優しさ: 毛羽立ちが少なく滑らかな肌触りは、デリケートな肌を持つ方にとって大きな魅力です。また、天然由来のUVカット効果も嬉しいポイントです。

-

イージーケアと耐久性: 丈夫で洗濯にも強く、毛玉ができにくいので、お手入れが比較的簡単です。速乾性が高いため、部屋干しでも乾きやすいのも忙しい現代人には助かります。

-

環境への貢献(サステナビリティ): 生分解性があり、環境負荷の少ない原料から作られている和紙繊維を選ぶことは、地球環境に配慮した消費行動に繋がります。

考慮すべき3つのデメリットと対策

一方で、購入前に心に留めておきたい点もいくつか存在します。しかし、これらは多くの場合、適切な知識と対策でカバーすることが可能です。

-

価格が比較的高め: 和紙繊維は、その特殊な製造工程から、コットンやポリエステルなどの一般的な素材に比べて価格が高くなる傾向があります。

-

対策: 初期投資は高く感じられるかもしれませんが、その多機能性や耐久性、長く使えることによるコストパフォーマンスを考慮しましょう。まずは靴下やインナーなど、比較的手に取りやすい価格帯のアイテムから試してみるのがおすすめです。

-

-

摩擦に弱い場合がある: 和紙100%の素材や製品によっては、強い摩擦に弱い側面を持つことがあります。特に、繰り返し擦れる部分は摩耗しやすい可能性があります。

-

対策: 多くの製品では、耐久性を高めるためにコットンやポリエステルなどの他の繊維と混紡されています。購入時に混率を確認し、用途に合った製品を選びましょう。例えば、アクティブなシーンで使うなら、耐久性のある繊維との混紡率が高いものが安心です。

-

-

シワになりやすい性質: 紙の性質上、洗濯後などにシワがつきやすいと感じることがあります。

-

対策: 洗濯時に脱水時間を短めに設定し、干す際に手でパンパンと叩いて形を整えるだけで、シワはかなり軽減されます。その自然な風合い(シワ感)も和紙繊維の魅力の一つとして楽しむという考え方もあります。

-

こんなところにも!和紙繊維が使われている製品例

和紙繊維の優れた特性は、私たちの暮らしの様々なアイテムに活かされています。「紙の服」と聞くと特別なものに感じるかもしれませんが、実はすでに多くのブランドが和紙繊維を採用し、機能的でおしゃれな製品を開発しています。ここでは、具体的にどのような製品があるのかをカテゴリ別に紹介します。あなたの身近なアイテムにも、和紙繊維が使われているかもしれません。それぞれの製品で、和紙繊維のどの特性が活かされているのかを知ることで、より自分に合ったアイテムを見つけやすくなるでしょう。

衣料品:シャツ・デニム・アウター

和紙繊維は、日常的に着る衣料品にも幅広く使われています。特にシャツやブラウスでは、その軽さと通気性、そして独特の「シャリ感」と呼ばれるハリのある風合いが活かされます。肌離れが良く、汗をかいてもベタつかないため、夏の羽織りものとしても最適です。意外なところでは、デニムにも採用されています。和紙糸を織り込むことで、従来のデニムの頑丈なイメージを覆すほどの軽さと、優れた吸湿性を実現。夏でも快適に履ける「呼吸するデニム」として人気を集めています。アウターでは、その軽さと調湿性が、季節の変わり目に重宝するジャケットやコートで活躍します。

インナー・靴下:肌に直接触れるアイテムこそ

和紙繊維の機能性が最もダイレクトに感じられるのが、インナーや靴下といった肌に直接触れるアイテムです。高い吸水速乾性は、汗をかいても肌をドライに保ち、汗冷えを防ぎます。そして、天然の抗菌・消臭効果は、気になるニオイを一日中抑えてくれる心強い味方。特に、長時間靴を履くビジネスパーソンや、足のムレやニオイに悩む方にとって、和紙繊維の靴下は「一度履いたらやめられない」と言われるほどの快適さを提供します。毛羽立ちが少なく滑らかな肌触りは、デリケートな部分に触れるインナーウェアとしても理想的です。まさに、見えない部分の快適さを支える縁の下の力持ちと言えるでしょう。

タオル・寝具:毎日の暮らしを快適に

一日の始まりと終わりを共にするタオルや寝具にも、和紙繊維は最適です。和紙繊維を使ったタオルは、抜群の吸水性で水分を素早く拭き取り、速乾性が高いので雑菌が繁殖しにくく衛生的。部屋干しでも乾きやすいのは嬉しいポイントです。また、毛羽落ちが少ないため、洗濯を繰り返してもボリューム感が長持ちし、顔や体に繊維が付きにくいというメリットもあります。シーツや枕カバーなどの寝具では、その優れた調湿機能が活躍。睡眠中の汗をしっかり吸収・発散し、一晩中快適な寝床内環境を保ってくれます。夏はサラッと涼しく、冬はムレずに暖かい。質の高い睡眠をサポートしてくれる素材です。

雑貨:マスク・帽子・バッグ

和紙繊維の活躍の場は、衣類だけにとどまりません。マスクでは、その高い通気性と吸湿性により、長時間の着用でも息苦しさやムレを感じにくいと評判です。帽子に用いれば、軽量で疲れにくく、天然のUVカット効果で日差しから頭皮を守ってくれます。バッグなどの小物では、紙とは思えないほどの耐久性と軽さが魅力。見た目以上にたくさんの荷物を入れても、バッグ自体が軽いので持ち運びが楽になります。使い込むほどに風合いが増すのも、和紙繊維ならではの楽しみ方の一つです。

手芸・クラフト用の「和紙糸」

製品としてだけでなく、「和紙糸(抄繊糸 しょうせんし とも呼ばれる)」そのものも販売されており、手芸やクラフトの素材として人気を集めています。和紙糸は、一般的な毛糸やコットン糸とは一味違う、独特のハリと軽やかさが特徴です。編み物に使えば、夏向けの帽子やバッグ、さらりとした着心地のサマーセーターなど、清涼感あふれる作品を作ることができます。また、ラッピングのリボン代わりに使ったり、アクセサリーの素材にしたりと、アイデア次第で様々な創作活動に活かせるユニークな素材です。

初心者でも失敗しない!和紙繊維製品の選び方と価格帯

和紙繊維の魅力がわかってくると、「実際に製品を試してみたい」と思いますよね。しかし、いざ選ぶとなると、何を基準にすれば良いのか迷ってしまうかもしれません。特に初めての方にとっては、価格や品質の見極めは難しいものです。このセクションでは、初心者が和紙繊維製品を選ぶ際に失敗しないための具体的なポイントや、おおよその価格帯について解説します。さらに、主要なブランドや製品を比較できる表も用意しました。これを読めば、あなたにぴったりの和紙繊維製品を見つけるための、確かな知識が身につくはずです。

購入時にチェックすべき3つのポイント

数ある和紙繊維製品の中から、自分に合ったものを選ぶために、以下の3つのポイントをチェックしましょう。

-

和紙繊維の混率(含有率)を確認する: 製品のタグには、素材の混率が記載されています。和紙繊維の特性をより強く感じたい場合は、和紙の混率が高いものを選びましょう。一方で、耐久性や伸縮性を重視するなら、コットンやポリエステル、ポリウレタンなど他の繊維との混紡製品がおすすめです。

-

用途に合った製品を選ぶ: 例えば、汗をかく夏場のインナーなら吸水速乾性に優れたものを、アウターなら軽さや耐久性を重視するなど、自分がどんなシーンで使いたいかを明確にすることが大切です。

-

洗濯表示・お手入れ方法を確認する: 多くの和紙繊維製品は家庭で洗濯できますが、製品によっては手洗いが推奨される場合もあります。購入前に洗濯表示を確認し、自分のライフスタイルに合った手入れが可能かを見ておくと安心です。

主要ブランド・製品の比較表

和紙繊維製品を選ぶ際の参考として、代表的なブランドや製品の特徴をまとめました。(※価格は変動する可能性があるため、あくまで目安としてご覧ください)

|

ブランド・製品名 |

主な用途 |

和紙繊維の混率(目安) |

特徴 |

価格帯の目安 |

|---|---|---|---|---|

|

[ブランドA] の靴下 |

ビジネス・日常 |

和紙 50%以上 |

高い消臭機能、ムレにくい、耐久性が高い |

¥2,000~¥3,500 |

|

[ブランドB] のTシャツ |

カジュアルウェア |

和紙 30%前後 |

軽い着心地、独特のシャリ感、洗濯に強い |

¥7,000~¥15,000 |

|

[ブランドC] のタオル |

バス・フェイス |

和紙 40%前後 |

高い吸水性と速乾性、毛羽落ちが少ない |

¥1,500~¥5,000 |

|

[ブランドD] のデニム |

ファッション |

和紙 20%前後 |

驚きの軽さ、夏でも快適な通気性 |

¥20,000~¥40,000 |

価格帯の目安はどれくらい?

和紙繊維製品は、その希少性や製造工程の複雑さから、一般的なコットン製品などと比較すると高価な傾向にあります。しかし、その価格には確かな理由があります。では、具体的にどれくらいの価格帯なのでしょうか。

-

靴下: ¥1,500 ~ ¥4,000程度。機能性を最も手軽に体感できるアイテムとして人気です。

-

Tシャツ・カットソー: ¥6,000 ~ ¥20,000程度。デザインやブランドによって価格差が大きいです。

-

シャツ: ¥10,000 ~ ¥30,000程度。

-

タオル: ¥1,000(ハンドタオル)~ ¥8,000(バスタオル)程度。

最初は高く感じるかもしれませんが、その優れた機能性による快適さや、耐久性が高く長く使えることを考えれば、決して高すぎる買い物ではないと言えるでしょう。まずは、比較的手の届きやすい靴下やタオルから、その実力を試してみてはいかがでしょうか。

長く愛用するための和紙繊維製品のお手入れ方法(洗濯ガイド)

高機能で少し特別な素材だからこそ、「お手入れが難しいのでは?」と心配になる方もいるかもしれません。しかし、いくつかの基本的なポイントさえ押さえれば、和紙繊維製品は家庭で簡単にケアでき、その風合いと機能を長く保つことができます。むしろ、速乾性が高く部屋干しでも乾きやすいなど、お手入れが楽な側面も持っています。ここでは、大切な和紙繊維製品を長く愛用するための、洗濯から保管までの具体的な方法を分かりやすくガイドします。正しいお手入れで、和紙繊維ならではの心地よさを末永く楽しんでください。

基本的な洗濯の注意点

和紙繊維は水に濡れても強度が落ちにくい丈夫な素材ですが、その特性を損なわないためには、やさしい洗濯を心がけることが大切です。

-

洗濯ネットを使用する: 洗濯機で洗う場合は、必ず衣類を裏返して洗濯ネットに入れましょう。他の洗濯物との摩擦や引っ掛かりを防ぎ、生地の傷みや型崩れを最小限に抑えます。

-

中性洗剤を選ぶ: 洗剤は、蛍光増白剤や漂白剤が入っていない「おしゃれ着用」の中性洗剤がおすすめです。アルカリ性の強い洗剤は、繊維を傷めたり、風合いを損ねたりする原因になることがあります。

-

「手洗いコース」などの弱水流で: 洗濯機のコースは、「手洗い」「ドライ」「おしゃれ着」などの弱水流コースを選びましょう。強い水流は繊維に負担をかけてしまいます。もちろん、時間があれば手洗いが最も優しく、おすすめです。

-

タンブラー乾燥は避ける: 高温になるタンブラー乾燥(乾燥機)は、繊維を傷め、縮みの原因となるため、絶対に使用しないでください。

「和紙繊維のお手入れは、少しだけ手間をかけることで、素材本来の良さが驚くほど長持ちします。特に洗濯ネットの使用と自然乾燥は、品質を保つための最も重要なポイントです。」

テキスタイル専門家

干し方と保管方法のコツ

洗濯後の干し方と保管方法も、風合いを保つ上で重要なステップです。

-

形を整えてから干す: 脱水が終わったら、すぐに洗濯機から取り出します。干す前に、手で軽く叩いたり、縫い目を伸ばしたりして、全体の形をきれいに整えましょう。このひと手間で、乾いた後のシワが大きく変わります。

-

直射日光を避け、風通しの良い場所で陰干し: 強い紫外線は、色褪せや繊維の劣化の原因になります。必ず直射日光の当たらない、風通しの良い場所で陰干ししてください。和紙繊維は速乾性が高いので、室内でも比較的早く乾きます。

-

平干しがおすすめ: Tシャツやセーターなど、型崩れが心配なアイテムは、ハンガー干しではなく平干しネットなどを使って平らに干すと、重みで伸びるのを防げます。

-

湿気の少ない場所で保管: 保管する際は、湿気が少なく風通しの良いクローゼットやタンスを選びましょう。長期間保管する場合は、防虫剤を使用するとより安心です。

【深掘り解説】和紙繊維はどのようにつくられる?

これまでの解説で和紙繊維の魅力は十分にご理解いただけたかと思いますが、「そもそも、あの和紙がどうやってしなやかな糸になるの?」という製造プロセスに興味を持った方もいるのではないでしょうか。このセクションでは、少し専門的な内容に踏み込み、和紙繊維が生まれるまでの背景を深掘りします。原料となる植物から、紙が糸へと姿を変える製造工程までを知ることで、和紙繊維製品への理解と愛着がさらに深まるはずです。日本の伝統技術と現代のテクノロジーが融合した、ものづくりの世界を覗いてみましょう。

原料となる植物(楮・三椏など)

伝統的な和紙の主原料は、「楮(こうぞ)」「三椏(みつまた)」「雁皮(がんぴ)」といった植物です。これらの植物は繊維が長くて強いため、薄くても丈夫な紙を作ることができます。

-

楮(こうぞ): クワ科の植物で、繊維が太く長いため、非常に丈夫な紙になります。障子紙や美術紙などに使われます。

-

三椏(みつまた): ジンチョウゲ科の植物。繊維が細くしなやかで、光沢のある美しい紙ができます。日本の紙幣の原料としても有名です。

一方で、現在アパレル製品などで広く使われている工業的な和紙繊維の多くは、これらの伝統的な原料ではなく、主に「マニラ麻(アバカ)」を原料としています。マニラ麻は、バナナの仲間である植物の葉から採れる繊維で、非常に強度が高く、耐水性にも優れているため、糸の原料となる紙を作るのに適しているのです。

和紙から糸へ:製造工程の3ステップ

原料から作られた和紙が、一本の糸になるまでの製造工程は、精密さと根気が求められる作業です。基本的には、冒頭で触れた3つのステップで構成されています。

-

【ステップ1】製紙(せいし)

まず、マニラ麻などの原料を使い、糸の元となる特別な和紙を漉(す)きます。この和紙は、衣料品としての強度や風合いを出すために、厚みや密度が精密にコントロールされています。この段階の品質が、最終的な糸の性能を大きく左右します。 -

【ステップ2】スリット

次に、出来上がった大きな和紙のシートを、スリッターと呼ばれる専用の機械にかけます。ここで、和紙は1mm〜数mmという極めて細いテープ状に、正確に、そして長く裁断されます。この工程は、まるで巨大なロール状の麺を細く切り出す作業に似ています。このテープの幅によって、出来上がる糸の太さが決まります。 -

【ステップ3】撚糸(ねんし)

最後に、細いテープ状の和紙に撚り(より)をかけて糸にします。機械を使って、テープを回転させながら撚っていくことで、強度としなやかさが生まれます。撚りの回数や強さを調整することで、柔らかい糸やハリのある糸など、様々な表情の和紙糸を作り出すことができるのです。この工程を経て、ようやく「紙」は「繊維」へと生まれ変わります。

和紙繊維に関するよくあるご質問(FAQ)

ここでは、和紙繊維についてお客様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。購入前の小さな疑問や不安を解消するために、ぜひお役立てください。

Q1. 和紙の服って、水に濡れたら破れたりしないのですか?

A1. ご安心ください。和紙繊維は、原料となる和紙の段階で高い耐水性を持つように作られており、撚りをかけて糸にすることでさらに強度がアップしています。そのため、家庭での洗濯はもちろん、雨に濡れたり汗をかいたりしても破れることはありません。むしろ水に濡れても強度が落ちにくいのが特徴の一つです。

Q2. 肌触りは本当に良いのですか?紙だからチクチクしそうなイメージがあります。

A2. はい、多くの方がその滑らかな肌触りに驚かれます。和紙繊維はコットンなどと比べて繊維の毛羽立ちが非常に少ないため、肌への刺激が少なく、チクチク感はほとんどありません。製品によっては独特の「シャリ感」と呼ばれるさっぱりとした感触がありますが、これは肌にまとわりつかない快適さに繋がります。敏感肌の方にもおすすめできる素材です。

Q3. なぜ和紙繊維の製品は値段が高いのですか?

A3. 和紙繊維製品が比較的高価なのは、主にその特殊な製造工程に理由があります。原料から紙を作り、それを精密に裁断し、撚りをかけて糸にするという、一般的な繊維よりも多くの手間と時間がかかるため、製造コストが高くなります。しかし、その価格に見合うだけの優れた機能性、快適性、そして耐久性を備えています。

Q4. 和紙繊維の服は、どの季節に着るのがおすすめですか?

A4. 和紙繊維は、優れた調湿機能により「夏は涼しく、冬は暖かい」という特性を持つため、基本的には一年中快適に着用いただけます。特に、その吸水速乾性と通気性が最大限に活かされるのは、汗をかきやすい春から夏にかけてです。一方で、冬場も衣服内のムレを防ぎ、適度な湿度を保つことで暖かさを感じやすいため、インナーウェアなどで活用するのもおすすめです。

まとめ:和紙繊維で始める、心地よくサステナブルな暮らし

この記事では、日本の伝統が生んだ未来の素材「和紙繊維」について、その基本的な知識から驚くべき7つの特性、メリット・デメリット、そして具体的な製品例や選び方まで、幅広く解説してきました。

和紙繊維は、単なる珍しい素材ではありません。それは、「軽量性」「調湿性」「吸水速乾性」「抗菌防臭」といった数々の優れた機能を持ち、特に高温多湿な日本の気候の中で、私たちの毎日をより快適にしてくれる高機能素材です。汗をかく夏の日も、乾燥する冬の日も、肌に一番近いところから心地よさを支えてくれます。

さらに、その生産背景は地球環境にも優しく、サステナブルな社会を目指す現代において非常に価値のある選択肢です。自然の恵みから生まれ、その役目を終えた後は自然に還る。和紙繊維の製品を一つ取り入れることは、自分自身の快適さを追求すると同時に、未来の地球環境へ配慮するアクションにも繋がります。

価格は少し高価かもしれませんが、その多機能性と耐久性、そして何より他にはない極上の着心地は、日々の暮らしの質を確実に高めてくれるはずです。まずは手軽な靴下やタオルからでも構いません。ぜひ、あなたも和紙繊維の持つ古くて新しい魅力を、その肌で直接感じてみてください。きっと、その心地よさと機能性の虜になることでしょう。

和紙の靴下について、さらに詳しい情報や購入はこちらから

コメント