Table of Contents

- そもそも和紙靴下とは?「紙なのに破れない」驚きの理由

- 和紙が持つ素材の特性を解説

- 一般的な紙との違いは「繊維の長さ」

- 【完全版】和紙靴下の5つのメリット|なぜ「快適」と言われるのか

- メリット1:ムレ知らずの「吸湿・速乾性」で常にサラサラ

- メリット2:気になる足の臭いを抑える「天然の消臭効果」

- メリット3:夏は涼しく冬は暖かい「優れた調湿性」

- メリット4:軽量なのに丈夫で「高い耐久性」

- メリット5:地球にやさしい「サステナブルな素材」

- 購入前に知っておきたい和紙靴下の3つのデメリットと対策

- デメリット1:独特のシャリ感と履き心地は好みが分かれる

- デメリット2:一般的な靴下より価格が高い

- デメリット3:厚手のものは乾きにくい場合がある

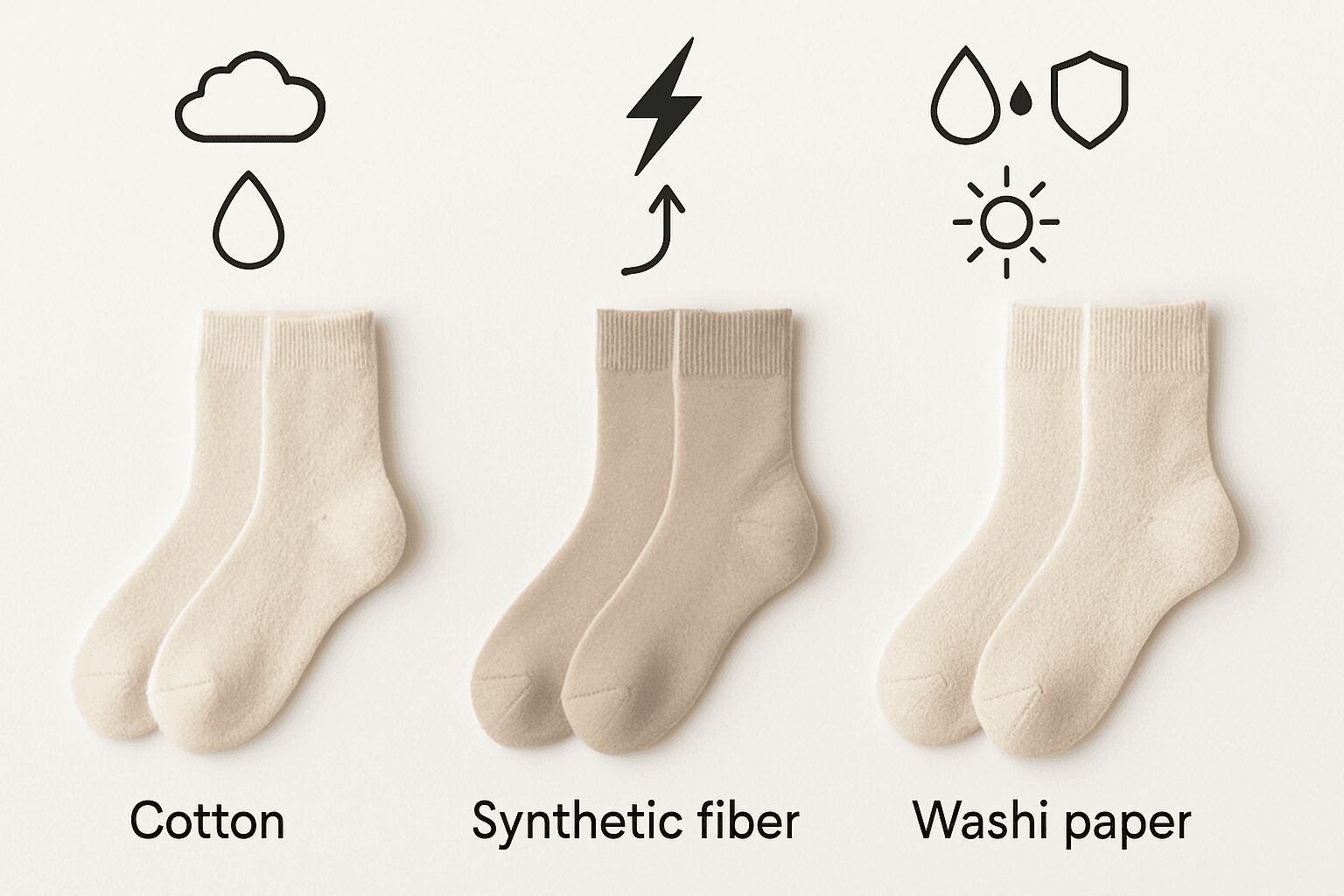

- 他の素材の靴下とどう違う?綿・化学繊維との性能比較

- 【比較表】素材別メリット・デメリット一覧

- 和紙靴下が特に優れているポイント

- 【体験談】和紙靴下はどんな人におすすめ?シーン別活用法

- 普段使い・日常生活で足の快適性を求める方

- 革靴を履く時間が長いビジネスパーソン

- ハイキングやウォーキングなど軽めのアクティビティを楽しむ方

- 和紙靴下を長持ちさせるには?正しい選び方とお手入れ方法

- 初めての一足の選び方

- 洗濯のコツと注意点

- まとめ:和紙靴下はあなたにとって「買い」か?最終判断のポイント

- 和紙靴下のメリット・デメリットに関するよくある質問(FAQ)

- 和紙の靴下について、さらに詳しい情報や購入はこちらから

-

驚きの快適性:和紙靴下は、優れた「吸湿・速乾性」と「天然の消臭効果」で、足のムレや臭いを劇的に軽減します。

-

一年中活躍:夏は涼しく、冬は暖かい「調湿性」を備え、季節を問わず快適な履き心地を提供します。

-

丈夫で長持ち:「紙」というイメージとは裏腹に、非常に軽量でありながら高い耐久性を誇ります。

-

購入前の注意点:独特の「シャリ感」がある履き心地、一般的な靴下より「高価」である点、厚手のものは「乾きにくい」場合がある点は理解しておく必要があります。

-

こんな人におすすめ:日常的に足のムレや臭いが気になる方、革靴を長時間履くビジネスパーソン、環境に配慮した製品を選びたい方に特におすすめです。

そもそも和紙靴下とは?「紙なのに破れない」驚きの理由

「和紙の靴下」と聞くと、「紙でできているなら、すぐに破れてしまうのでは?」「水に濡れたらどうなるの?」といった疑問が浮かぶかもしれません。しかし、和紙靴下は私たちが普段使うコピー用紙などとは全く異なる特性を持っています。その秘密は、原料と製造プロセスに隠されています。和紙靴下は、日本の伝統的な素材である「和紙」を細く裁断し、撚り(より)をかけて一本の糸にしたものから作られています。この「和紙糸」は、驚くほどの強度と機能性を秘めており、靴下という日用品に革新的な快適さをもたらしました。紙が持つ軽さや通気性といった長所はそのままに、特殊な製法によって弱点を克服した、まさに日本の技術力が生んだ高機能素材なのです。このセクションでは、なぜ和紙靴下が破れにくく、快適なのか、その素材の特性から分かりやすく解き明かしていきます。あなたの「紙なのに、なぜ?」という素朴な疑問に、しっかりとお答えします。

和紙が持つ素材の特性を解説

和紙靴下の原料となる和紙は、主に「マニラ麻」という植物から作られます。このマニラ麻は、非常に強靭な繊維を持つことで知られています。和紙の製造過程では、この繊維を丁寧に処理し、紙へと漉き上げていきます。この時点で、和紙はすでに一般的な紙とは比較にならないほどの強度を持っています。さらに、和紙には「多孔質(たこうしつ)」という特徴があります。これは、繊維一本一本に無数の微細な穴が空いている状態を指します。この穴が、まるで呼吸するように湿気を吸ったり吐いたりするため、和紙は優れた吸湿性と放湿性を発揮します。この自然由来の機能が、靴下になった際に足のムレを効果的に防ぎ、常にサラサラとした状態を保つ秘訣なのです。まさに、自然が作り出した高機能素材と言えるでしょう。

一般的な紙との違いは「繊維の長さ」

和紙靴下が破れない最大の理由は、原料となる繊維の「長さ」にあります。一般的な洋紙(コピー用紙など)は、木材パルプを原料としており、その繊維は短く、薬品で処理されています。そのため、繊維同士の絡みつきが弱く、水に濡れると簡単に破れてしまいます。一方、和紙の原料であるマニラ麻は、繊維が非常に長く、平均して3〜6mmにもなります。これは、木材パルプの数倍の長さです。この長い繊維が複雑に絡み合うことで、和紙は驚異的な強度と耐久性を実現しています。さらに、靴下にする際には、この和紙を細くスリットし、撚りをかけて糸にする「撚糸(ねんし)」という工程を経ます。これにより、繊維の結束がさらに強固になり、洗濯にも耐えうる丈夫な「和紙糸」が完成するのです。つまり、「繊維の長さ」こそが、和紙靴下の強さを生み出す根本的な違いなのです。

【完全版】和紙靴下の5つのメリット|なぜ「快適」と言われるのか

和紙靴下がなぜこれほどまでに「快適」と評価されるのでしょうか。その理由は、和紙という素材が持つ、他の繊維にはないユニークで優れた特性にあります。ここでは、和紙靴下がもたらす5つの具体的なメリットを、その科学的な根拠とともに詳しく解説していきます。足のムレや臭いといった多くの人が抱える悩みから、地球環境への配慮まで、和紙靴下は幅広い側面で私たちの生活を豊かにしてくれます。「ただの珍しい靴下」ではなく、機能性に裏打ちされた確かな価値があることをご理解いただけるはずです。一つ一つのメリットを知ることで、なぜ多くの人が一度履くと手放せなくなるのか、その理由が明確になるでしょう。あなたの足元を劇的に変えるかもしれない、和紙靴下のポテンシャルを一つずつ見ていきましょう。

メリット1:ムレ知らずの「吸湿・速乾性」で常にサラサラ

和紙靴下の最大のメリットは、その卓越した吸湿・速乾性です。足は1日にコップ1杯分もの汗をかくと言われており、この汗がムレや不快感の主な原因となります。和紙の繊維には無数の微細な穴が開いている「多孔質構造」という特徴があります。この穴が、汗や湿気を素早く吸収し、そして素早く外部に放出するのです。その吸湿性は、一般的な綿素材の約1.3倍とも言われています。これにより、靴の中がジメジメすることなく、常にサラサラとした快適な状態をキープできます。特に、長時間靴を履き続けるビジネスシーンや、汗をかきやすい夏場にはその効果をはっきりと実感できるでしょう。足がムレにくいため、不快なだけでなく、マメや靴擦れの予防にも繋がります。この圧倒的なドライ感が、和紙靴下を特別な一足にしているのです。

メリット2:気になる足の臭いを抑える「天然の消臭効果」

足の臭いの主な原因は、汗と皮脂をエサにして雑菌が繁殖することです。和紙には、この雑菌の繁殖を抑制する天然の抗菌・消臭効果が備わっています。これは、和紙の原料である植物が持つ自然の力によるものです。化学的な消臭加工を施しているわけではないため、効果が長持ちし、肌にも優しいのが特徴です。さらに、前述の優れた吸湿・速乾性により、雑菌が繁殖しやすい湿った環境そのものを作りにくいという利点もあります。つまり、和紙靴下は「臭いの原因菌を増やさない」ことと、「菌が繁殖しにくい環境を保つ」ことのダブルの効果で、気になる足の臭いを根本から抑えてくれるのです。特に密閉されがちな革靴やブーツを履く方にとって、この消臭効果は非常に心強い味方となるでしょう。清潔感を保ちたいと願うすべての人におすすめできる機能です。

メリット3:夏は涼しく冬は暖かい「優れた調湿性」

和紙の持つ「多孔質構造」は、もう一つの素晴らしい機能をもたらします。それが、優れた調湿性です。これは、周囲の湿度に応じて水分を吸収したり放出したりする能力のこと。夏場、足が汗をかくと、和紙繊維がその湿気を素早く吸収・発散させることで気化熱を奪い、ひんやりとした涼しい履き心地を提供します。まるで天然のクーラーのように、足元を快適に保ってくれるのです。逆に冬場は、繊維の内部に空気の層を多く含むため、体温で温められた空気を保持し、優れた断熱効果を発揮します。これにより、足先の冷えを防ぎ、暖かさをキープしてくれます。このように、和紙靴下は季節を問わず、足元を常に最適な状態にコントロールしてくれるのです。一年を通して快適に履けるこの万能性は、和紙靴下の大きな魅力の一つと言えるでしょう。

メリット4:軽量なのに丈夫で「高い耐久性」

「紙」と聞くと、どうしても脆いイメージが先行しがちですが、和紙靴下はその常識を覆す高い耐久性を誇ります。その秘密は、原料となるマニラ麻の長い繊維と、それを撚り合わせて作る「和紙糸」の構造にあります。長い繊維がしっかりと絡み合っているため、摩擦に強く、簡単には破れません。実際に、多くの製品で綿の靴下と同等か、それ以上の耐摩耗性試験の結果が出ています。さらに、和紙は非常に軽い素材であるため、靴下自体も驚くほど軽量です。履いていることを忘れるほどの軽やかさは、足への負担を軽減し、長時間の歩行でも疲れにくいというメリットに繋がります。軽量でありながら丈夫。この相反するような特性を両立させている点も、和紙靴下が機能的な素材として高く評価される理由です。日常使いからアクティブなシーンまで、安心して長く愛用することができます。

メリット5:地球にやさしい「サステナブルな素材」

機能性だけでなく、環境への配慮も和紙靴下の大きなメリットです。和紙の主原料であるマニラ麻は、生育が早く、農薬や化学肥料をほとんど必要としない植物です。持続可能な方法で栽培できるため、環境負荷が少ない素材と言えます。また、和紙は最終的に土に還る生分解性を持っています。化学繊維のようにマイクロプラスチックを排出する心配がなく、自然のサイクルの中で循環させることができます。私たちが日々身につけるものを選ぶ際に、その製品がどのように作られ、最終的にどうなるのかを考えることは、ますます重要になっています。和紙靴下を選ぶことは、足元の快適さを手に入れると同時に、地球環境の保全に貢献するという選択でもあるのです。機能性とサステナビリティを両立した和紙靴下は、まさに現代のライフスタイルにマッチした賢い選択と言えるでしょう。

購入前に知っておきたい和紙靴下の3つのデメリットと対策

ここまで和紙靴下の素晴らしいメリットを解説してきましたが、どんな製品にも長所と短所があるものです。購入してから「思っていたのと違った」と後悔しないためにも、デメリットについてもしっかりと理解しておくことが重要です。ここでは、和紙靴下を検討する上で知っておくべき3つのデメリットを正直にお伝えします。それは、独特の「履き心地」、一般的な靴下との「価格差」、そして「乾きにくさ」に関する点です。しかし、これらのデメリットは、その特性を理解し、適切な対策や選び方をすることで、十分にカバーできる場合も少なくありません。むしろ、人によってはデメリットと感じない可能性もあります。このセクションでは、それぞれのデメリットを深掘りし、具体的な対策方法も合わせてご紹介します。これを読めば、あなたは和紙靴下の全体像を公平に判断し、自分にとって本当に「買い」なのかどうかを見極めることができるでしょう。

デメリット1:独特のシャリ感と履き心地は好みが分かれる

和紙靴下の履き心地は、綿や化学繊維の靴下とは大きく異なります。多くの人が最初に感じるのが、「シャリ感」や「ハリ感」と呼ばれる独特の肌触りです。これは、和紙糸が持つ特性で、肌にまとわりつかず、サラッとした清涼感を生み出す源でもあります。このドライな質感を「気持ちいい」と感じる人がいる一方で、綿の靴下のような柔らかさや、ふんわりとした質感を好む人にとっては、「硬い」「ゴワゴワする」と感じてしまう可能性があります。これは完全に個人の好みの問題であり、どちらが良い悪いというわけではありません。

【対策】

もし履き心地に不安があるなら、まずは和紙の混紡率が低いものや、肌に触れる内側がパイル編みになっている製品から試してみるのがおすすめです。パイル編みのものは、タオルのようにループ状に編まれているため、クッション性が高く、シャリ感を和らげてくれます。また、多くのブランドが様々な厚みや編み方の和紙靴下を展開しているので、レビューを参考にしたり、まずは一足試してみて、自分の好みに合うかどうかを確かめるのが最も確実な方法です。

デメリット2:一般的な靴下より価格が高い

和紙靴下のデメリットとして最もよく挙げられるのが、価格の高さです。一般的な綿の靴下が3足1,000円程度で手に入るのに対し、和紙靴下は1足で1,500円から3,000円以上するものも珍しくありません。この価格差は、高品質な原料の確保、和紙を糸にするための特殊な製造工程、そして国内での丁寧な生産など、多くのコストがかかっているためです。初めて購入する際には、この価格に少し躊躇してしまうかもしれません。

【対策】

価格の高さをどう捉えるかは、その価値をどこに見出すかによります。和紙靴下は、前述の通り非常に高い耐久性を誇ります。安価な靴下を何度も買い替えるよりも、丈夫で長持ちする一足を大切に履く方が、結果的にコストパフォーマンスが良いと考えることもできます。また、その優れた消臭効果や快適性は、日々の生活の質を確実に向上させてくれます。まずは、セール期間を狙ったり、ふるさと納税の返礼品などを活用したりして、少しでもお得に手に入れる方法を探してみるのも良いでしょう。一度その快適さを体験すれば、価格以上の価値を感じられるかもしれません。

デメリット3:厚手のものは乾きにくい場合がある

「速乾性が高い」というメリットと矛盾するように聞こえるかもしれませんが、これは主に厚手のパイル編み製品に当てはまるデメリットです。和紙繊維自体は速乾性に優れていますが、厚手の靴下は物理的に多くの水分を含むため、特にループ状のパイル部分に水分が残りやすく、薄手のものに比べて乾くのに時間がかかることがあります。特に、湿度の高い梅雨の時期や冬場の部屋干しでは、「思ったより乾きが遅い」と感じる可能性があります。

【対策】

この問題への対策はシンプルです。洗濯の際は、裏返して干すことを徹底しましょう。パイル編みのループが外側に出ることで空気に触れる面積が広がり、格段に乾きやすくなります。また、サーキュレーターや扇風機で風を当てるのも非常に効果的です。もし速乾性を最も重視するのであれば、薄手タイプや平編み(フラットな編み方)の和紙靴下を選ぶのがおすすめです。自分のライフスタイルや洗濯環境に合わせて、適切な厚みや編み方の製品を選ぶことが、このデメリットを回避する鍵となります。

他の素材の靴下とどう違う?綿・化学繊維との性能比較

和紙靴下のメリット・デメリットを理解したところで、次に気になるのは「普段履いている綿や化学繊維の靴下と、具体的にどう違うのか?」という点でしょう。それぞれの素材には、得意なことと苦手なことがあります。例えば、綿の肌触りの良さや、化学繊維の安価で優れた伸縮性など、長年親しまれてきた素材には確かな魅力があります。和紙靴下は、これらの素材と比較してどのような位置づけになるのでしょうか。このセクションでは、代表的な素材である「綿(コットン)」と「化学繊維(ポリエステルなど)」を引き合いに出し、和紙靴下の性能を客観的に比較します。まずは一覧表でそれぞれの特徴を分かりやすく整理し、その上で和紙靴下が特に優れているポイントを深掘りしていきます。この比較を通じて、あなたのライフスタイルや足の悩みに、どの素材が最も適しているのかを判断する手助けとなるはずです。

【比較表】素材別メリット・デメリット一覧

靴下の代表的な素材である「和紙」「綿」「化学繊維」の主な特徴を一覧表にまとめました。それぞれの長所と短所を比較することで、和紙靴下のユニークな立ち位置がより明確になります。

|

素材 |

メリット |

デメリット |

|---|---|---|

|

和紙 |

|

|

|

綿 (コットン) |

|

|

|

化学繊維 (ポリエステル等) |

|

|

和紙靴下が特に優れているポイント

比較表からも分かる通り、和紙靴下は他の素材の「良いとこ取り」をしたような性能を持っています。特に優れているのは、「吸湿性」と「速乾性」を高いレベルで両立している点です。綿は吸湿性は高いものの乾きが遅く、一度汗をかくと不快感が続きます。一方、化学繊維は速乾性はありますが吸湿性が低いため、汗を素早く吸い取れず、結果的にムレてしまいます。和紙靴下は、この両者の弱点を克服し、「素早く吸って、素早く乾かす」という理想的なサイクルを実現します。これにより、ムレと臭いの問題を同時に解決できるのが最大の強みです。さらに、綿の弱点である「乾きの遅さによる冷え」や、化学繊維の弱点である「臭いのこもりやすさ」といった問題もクリアしています。価格や独特の風合いというトレードオフはありますが、足元の快適性を追求する上で、その機能性は他の素材を一歩リードしていると言えるでしょう。

【体験談】和紙靴下はどんな人におすすめ?シーン別活用法

これまでの説明で、和紙靴下の優れた機能性をご理解いただけたかと思います。では、その機能は具体的にどのような人の、どのような場面で真価を発揮するのでしょうか。ここでは、私自身の体験やユーザーの声を元に、和紙靴下が特におすすめな人と、具体的な活用シーンを3つのカテゴリーに分けてご紹介します。「普段の生活で、もっと快適に過ごしたい」「仕事中の足の悩みを解決したい」「趣味の時間を、より楽しみたい」といった、あなたの日常に寄り添う形で、和紙靴下の魅力をリアルにお伝えします。この記事を読んでいるあなたが、どのシーンに当てはまるか想像しながら読み進めてみてください。きっと、和紙靴下があなたの生活をより豊かにするイメージが湧いてくるはずです。

普段使い・日常生活で足の快適性を求める方

特別なシーンだけでなく、日々の生活の中でこそ和紙靴下の快適さは際立ちます。例えば、スーパーへの買い物や、近所への散歩、家でのリラックスタイムなど、何気ない日常の中で足は意外と汗をかいています。和紙靴下を履いていると、一日中家で過ごした日でも、夕方になっても足がサラサラで、スリッパの中がジメっとするような不快感がありません。

「今までは夕方になると足のベタつきが気になっていましたが、和紙靴下にしてから全く気にならなくなりました。本当に快適です。」

という声もよく聞かれます。足のムレや臭いは、自分では気づきにくいストレスの原因になっていることも。普段履きの靴下を和紙素材に変えるだけで、日々の生活の質がワンランクアップするのを実感できるはずです。

革靴を履く時間が長いビジネスパーソン

一日中、通気性の悪い革靴を履いて過ごすビジネスパーソンにとって、足のムレや臭いは切実な悩みです。特に、夏場の外回りや、暖房の効いた冬のオフィスでは、靴の中は過酷な環境になりがち。和紙靴下は、こうした状況でこそ真価を発揮します。その優れた吸湿・速乾性で、長時間革靴を履いていてもムレを大幅に軽減し、サラサラの状態をキープ。さらに、天然の消臭効果が、会議中や会食でお座敷に上がる際など、靴を脱ぐ場面での気になる臭いの不安を解消してくれます。

「大事な商談の前に、足の臭いを気にしなくてよくなったのが一番嬉しい変化です。もう綿の靴下には戻れません。」

というビジネスマンからの声は、その効果を物語っています。パフォーマンスを最大限に発揮するためにも、足元のコンディションを整えることは非常に重要です。

ハイキングやウォーキングなど軽めのアクティビティを楽しむ方

本格的な登山とまではいかなくても、週末にハイキングや長距離のウォーキングを楽しむ方にも、和紙靴下は非常におすすめです。長時間歩くと、どうしても足に汗をかき、それがマメや靴擦れの原因になります。和紙靴下は、汗を素早く吸収・発散させることで、常に足をドライな状態に保ち、皮膚のトラブルリスクを低減します。また、その軽量性は、足の運びを軽やかにし、疲労の蓄積を抑える助けとなります。さらに、丈夫で摩擦に強いという特性は、アクティブな動きにもしっかりと対応してくれます。

「ウォーキングイベントで10km歩きましたが、いつもならできていたマメが全くできませんでした。軽くて丈夫なのも安心です。」

という体験談もあります。快適な足元は、アクティビティの楽しさを倍増させてくれます。自然の中でリフレッシュする時間を、和紙靴下がより快適にサポートしてくれるでしょう。

和紙靴下を長持ちさせるには?正しい選び方とお手入れ方法

せっかく高機能で少し高価な和紙靴下を手に入れるなら、できるだけ長く、その性能を維持しながら愛用したいものです。和紙靴下は非常に丈夫な素材ですが、適切な選び方と日々のちょっとしたお手入れの工夫で、その寿命と快適さは大きく変わってきます。初めての一足で失敗しないためのポイントから、日々の洗濯で気をつけるべきことまで、具体的な方法を知っておくことで、あなたの和紙靴下は最高のパートナーとして長く活躍してくれるでしょう。このセクションでは、和紙靴下のポテンシャルを最大限に引き出し、コストパフォーマンスを高めるための実用的な知識をご紹介します。難しいことは何もありません。簡単なコツを実践するだけで、いつでも最高の状態で和紙靴下を履くことができます。

初めての一足の選び方

初めて和紙靴下を選ぶ際は、まず「利用シーン」と「好みの履き心地」を考えることが大切です。例えば、ビジネスシーンで革靴と合わせるなら、薄手でフィット感の高いものが良いでしょう。逆に、普段使いやリラックスタイム用なら、クッション性の高いパイル編みのものがおすすめです。また、デメリットで挙げた「シャリ感」が気になる方は、綿など他の素材との混紡タイプから試してみるのも一つの手です。混紡タイプは、和紙の機能性を持ちつつ、綿の柔らかさも感じられるため、初心者でも違和感なく履きやすいでしょう。まずは、自分の生活の中で最も活躍しそうなシーンを思い浮かべ、それに合った厚みや編み方、素材の混紡率の製品を選ぶことが、満足のいく和紙靴下デビューへの近道です。

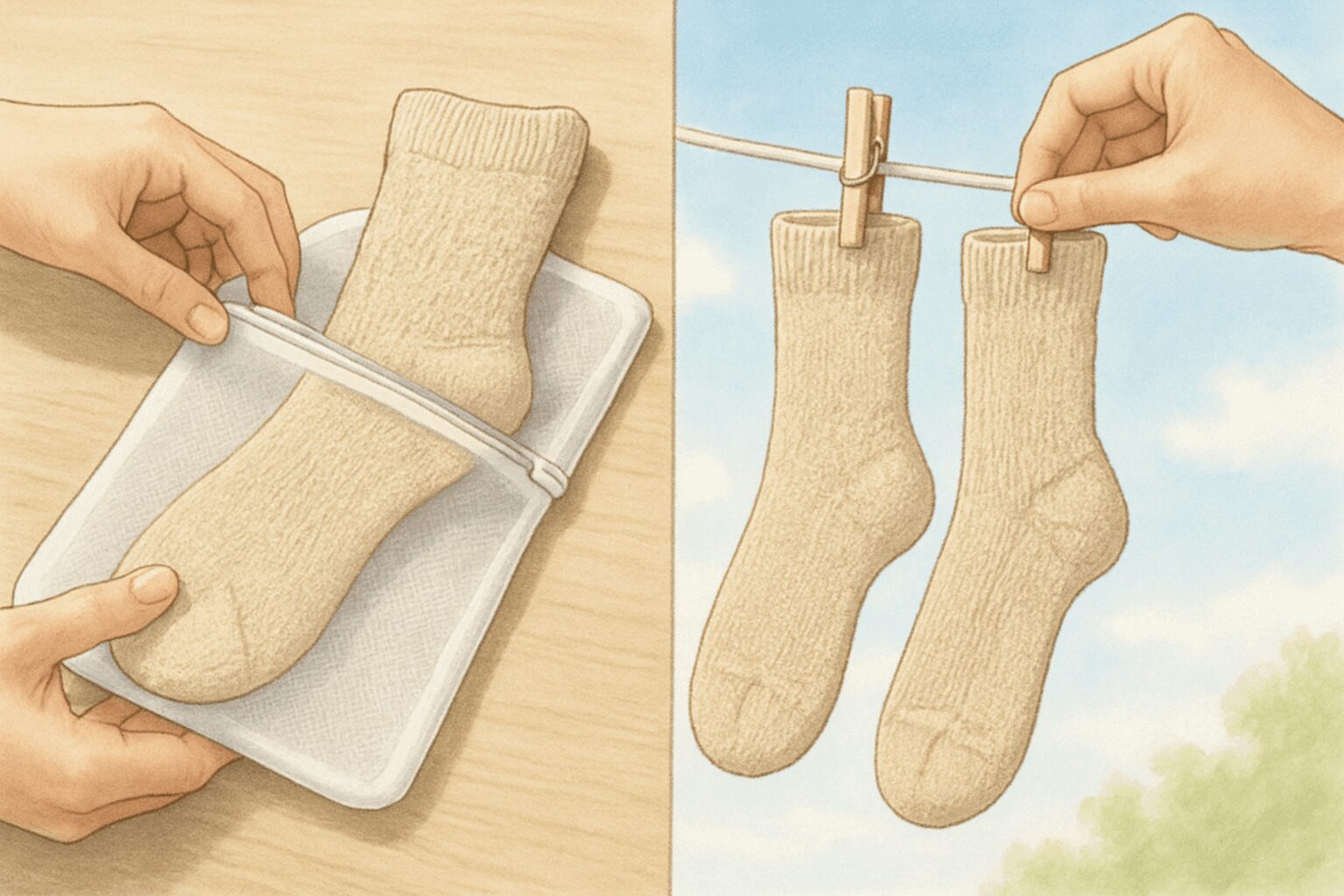

洗濯のコツと注意点

和紙靴下は家庭用の洗濯機で問題なく洗えますが、少しだけ気を使うことで格段に長持ちします。最も重要なポイントは、「洗濯ネットに入れる」ことと「裏返して干す」ことです。洗濯ネットに入れることで、他の洗濯物との摩擦や引っ掛かりを防ぎ、生地の傷みを最小限に抑えられます。乾燥機の使用は、生地の縮みや劣化を早める原因になるため、基本的には避けるのが無難です。そして、干す際には必ず裏返しましょう。特に厚手のパイル編みのものは、ループ部分が乾きにくいため、裏返すことで通気性が良くなり、生乾きの臭いを防ぎ、スピーディーに乾かすことができます。この一手間が、和紙靴下の快適性を長く保つ秘訣です。

まとめ:和紙靴下はあなたにとって「買い」か?最終判断のポイント

ここまで、和紙靴下の基本からメリット、デメリット、そして具体的な活用法までを詳しく解説してきました。改めて、和紙靴下の特徴を整理すると、「圧倒的な吸湿・速乾性」「天然の消臭効果」「一年中快適な調湿性」といった卓越した機能性が最大の魅力です。その一方で、「価格の高さ」や「独特のシャリ感」といった、購入前に検討すべき点も存在します。

最終的に、和紙靴下があなたにとって「買い」かどうかを判断するポイントは、「あなたが足元の快適性にどれだけの価値を感じるか」という点に尽きるでしょう。もしあなたが、

-

日常的な足のムレや臭いに悩んでいる

-

長時間靴を履く仕事で、少しでも快適に過ごしたい

-

価格が高くても、丈夫で長持ちする質の良いものを長く使いたい

-

環境に配慮した製品を選びたい

といった考えをお持ちであれば、和紙靴下は価格以上の満足感をもたらしてくれる可能性が非常に高いです。まずは一足、あなたの生活に最もフィットしそうなシーンで試してみてはいかがでしょうか。その驚くべき快適さが、あなたの日常をより豊かに変えてくれるかもしれません。

和紙靴下のメリット・デメリットに関するよくある質問(FAQ)

Q1. 和紙靴下は本当に水に濡れても破れないのですか?

はい、破れません。和紙靴下に使われる「和紙糸」は、一般的な紙とは異なり、非常に長い繊維を持つマニラ麻などを原料に、撚り(より)をかけて作られています。これにより繊維が強固に絡み合い、水に濡れても強度を保つことができます。家庭用の洗濯機で繰り返し洗っても問題なく使用できるほどの耐久性を持っていますので、ご安心ください。

Q2. 和紙靴下の寿命はどのくらいですか?

使用頻度やお手入れ方法によって異なりますが、一般的には綿の靴下と同等か、それ以上に長持ちすると言われています。和紙繊維は摩擦に強いため、特にかかとやつま先が薄くなりにくいのが特徴です。洗濯ネットを使用し、乾燥機を避けるなど、適切なお手入れをすることで、より長く愛用することができます。

Q3. 敏感肌でも履けますか?

多くの場合、問題なくご使用いただけます。和紙は天然素材であり、化学的な加工も少ないため、肌に優しい素材です。ただし、独特の「シャリ感」があるため、極度に肌が敏感な方は、最初は短い時間から試してみるか、綿などとの混紡素材の製品を選ぶことをおすすめします。

Q4. 夏用と冬用で違いはありますか?

和紙靴下は優れた調湿性により一年中快適に履けますが、製品によっては季節に合わせた工夫がされています。夏用としては、通気性の良い薄手のものやメッシュ編みのものが多く、冬用としては、保温性を高めるために厚手のパイル編みのものや、ウールと混紡したものなどが販売されています。利用シーンや季節に合わせて選ぶと、より快適にご使用いただけます。

Q5. 5本指タイプの和紙靴下はありますか?

はい、多くのブランドから5本指タイプの和紙靴下が販売されています。5本指タイプは、指一本一本の間の汗をしっかりと吸収してくれるため、和紙の持つ吸湿・速乾性との相乗効果で、さらに高いムレ防止・臭い防止効果が期待できます。特に足指の間のムレが気になる方には、5本指タイプがおすすめです。

和紙の靴下について、さらに詳しい情報や購入はこちらから

コメント